今回もまた、1980年代の魚屋の話からです。量販店Sainsburyの鮮魚コーナーに行くと、茹でダコが氷の上に大量に積まれていました。当時の英国ではタコを食べることは殆どありませんから、旬の食材というわけではありません。当方としては、滅多に並ばないものが、しかもけっこう安価で売られているので、躊躇なく「これ下さい」と大きめのタコを指差しました。

魚担当の店員さんから「どうやって食べるの?」と聞かれて答えました。「一口大に切ってから甘酢と出汁を混ぜた液体にマリネートして、2日後に食べるのさ。サラダに混ぜても美味しいよ」すると、背後に居た70歳がらみのご婦人が声を震わせながら一言。「こ、こんなモノが食べられるの?悪魔の生き物よ。魚と一緒に売らないで頂戴。おお嫌だ」すると、魚屋の店員が切り返します。「奥さん、最近ではタコと交配して8本脚の七面鳥(ターキー)を作りだす技術が開発されているんですよ。ターキーのモモ肉は人気ですからね。きっと奥さんの生きている間に食べられますよ」周囲のお客さんたちは大爆笑していましたが、ご婦人だけは、首を小刻みに横に振りながら、不機嫌そうな表情のまま何かを呟きつつ、その場を去ってしまいました。英国人は食事に対して相当保守的な時代もあったのです。まだ保守的な民族でしょ、という人もいるかもしれませんが…。

ところで、「タコは悪魔だ」と、そのご婦人と同じことを言っていた英国の継祖母リリアン(仮名)が数年前に亡くなりました。当方には遠縁ですし、わざわざ英国に戻るほどのことではない、と義両親にアドバイスされて葬儀には参加しなかったのですが、彼女が残した遺言は少し意外でした。100歳を超えていた彼女は、文房具屋で遺言状のフォームを購入して、遺言を自筆でしっかりと書き認めていました。生前に意思表示を明確にしておくことが、この世から居なくなるものの義務であるというドライな考え方が一般的だからです。そのためファイナンシャル・アドバイザーを雇って、身の回りの価値を計算しておく人もいるのです。

我ら夫婦も子供が生まれた時に、財産分与についての遺言状を作りました。家族構成が変わらない限り、改訂することはありませんが、もし、一人が先立てば、その内容も変えていくことになると、当方も英人並みに人生の可能性をドライに考えております。

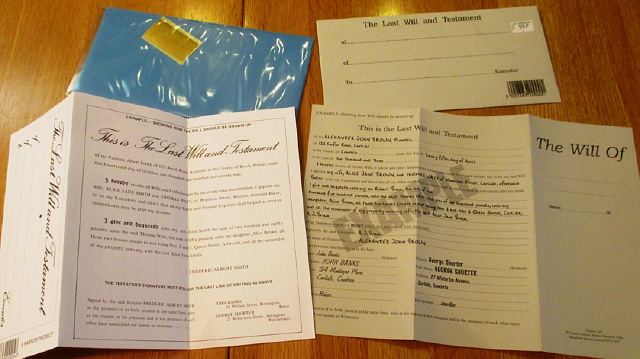

文房具屋で普通に売られている遺言状のフォーム。Exampleの書式には、二人の証人名が書かれています。遺産相続の際、この遺言状で裁判が起きれば、このお二方は証人として法廷に立たなくてはなりません。法は末端の規範(道徳や倫理の下位)と言われますが、人智や道徳観に長けた信頼できる方に依頼するのが一般的です。英国の皆さんはアガサ・クリスティを熟読している方も多いようで…。

文房具屋で普通に売られている遺言状のフォーム。Exampleの書式には、二人の証人名が書かれています。遺産相続の際、この遺言状で裁判が起きれば、このお二方は証人として法廷に立たなくてはなりません。法は末端の規範(道徳や倫理の下位)と言われますが、人智や道徳観に長けた信頼できる方に依頼するのが一般的です。英国の皆さんはアガサ・クリスティを熟読している方も多いようで…。

さて、リリアンの遺言状の話に戻ります。遺言状を残すことは英国では普通の事ですが、当方が意外に思ったのは、リリアンの遺言状では財産の分与先が、まったく血縁の無い当方の子供たちにまで及んでいたことです。具体的な割合まで示されていました。実際、大きな金額ではなかったのですが、子供たちの学費の足しにはなりました。また、添えられていた言葉から彼女の死を迎える覚悟が伝わりました。「来世では、たぶんお金は役に立たないので、現世で役立てて下さいな。それがあなたたちのために出来る私には精一杯のことです。神の祝福あれ」どうやら、三途の川の船賃もキリスト世界では不要のようです。

英国では何度か葬儀や納棺に参加したことがあります。しかし、その場で涙を見たことがありません。遺影もありませんし、お別れのタイミングが特に設けられないので、送る言葉はおろか喪主も居ません。喪主に相当する役割は遺族が手分けして行います。

葬送の列にカメラを向けると妻に叱られるので、あまり適当な画像の持ち合わせがありません。これは教会墓地の入り口です。ゲートが2つに分かれているのは、同じ方向から棺を両側から担いで入るためです。霊柩車から墓地まで棺を運ぶ時、けっこう重たいので、この小さなテーブルの上に棺を一旦置いてから墓地内の進行方向を皆で確かめ合います。当方も1度だけ運んだことがありますが、英人並みの身長と強靭に見える体躯で選ばれましたが、故人とは親しかったので、精神的にも肉体的にも相当厳しかったことを思い出します。その他に参加した葬儀では、ほとんどが火葬でした。

葬送の列にカメラを向けると妻に叱られるので、あまり適当な画像の持ち合わせがありません。これは教会墓地の入り口です。ゲートが2つに分かれているのは、同じ方向から棺を両側から担いで入るためです。霊柩車から墓地まで棺を運ぶ時、けっこう重たいので、この小さなテーブルの上に棺を一旦置いてから墓地内の進行方向を皆で確かめ合います。当方も1度だけ運んだことがありますが、英人並みの身長と強靭に見える体躯で選ばれましたが、故人とは親しかったので、精神的にも肉体的にも相当厳しかったことを思い出します。その他に参加した葬儀では、ほとんどが火葬でした。

葬式は平日に行われることが多いのですが、その理由は土日に毎週の礼拝や結婚式が予約されているからです。葬式が死後2週間後なんてこともざらにあります。安置技術も向上していますが、ここ20年間に火葬は葬送全体の70%まで増加していますから、安置にはあまり頓着しなくなったとのことです。過去には死臭を隠すために花や石鹸やら香水やらが大量に使われたとのことです。葬式には格式ばったことも無いので、結婚式とは異なって、費用もほとんど掛かりませんし、喪服を着るヒトもほとんど居ません。

教会の外で演奏される音楽には、「聖者が街にやって来る」のような陽気な葬送曲もあれば、故人が好きだった曲を演奏している光景に出くわしたこともあります。とにかく、葬式には悲壮感が見られないのです。

ところで、妻の仕事柄、英国と英連邦諸国の戦没者慰霊祭にホスト側として参加することがあります。英国軍は国連部隊としてもいろいろなところで活躍していますから、世界中に連邦墓地があるのですね。日本では保土ヶ谷に英連邦墓地があります。そこではマレー沖海戦など太平洋戦争で犠牲となった英国人の方々が眠っておられます。そして、そのご遺族、関係者、そしてVeteran(退役軍人)もそれぞれの故国から来日して慰霊祭に参加されます。

在日の連合王国の人々(ニュージーランド、オーストラリア、カナダ人など)も曽祖父の時代の肉親を悼んで毎年、保土ヶ谷連邦墓地の追悼式に参加しています。歴史を政治的に利用したり、憎しみの連鎖の根拠にしたりする人たちではありません。なぜなら、ここに来る多くの人たちが未来を見据えた平和の象徴とも言うべき国際結婚をしている人たちなのです。

在日の連合王国の人々(ニュージーランド、オーストラリア、カナダ人など)も曽祖父の時代の肉親を悼んで毎年、保土ヶ谷連邦墓地の追悼式に参加しています。歴史を政治的に利用したり、憎しみの連鎖の根拠にしたりする人たちではありません。なぜなら、ここに来る多くの人たちが未来を見据えた平和の象徴とも言うべき国際結婚をしている人たちなのです。

大日本帝国を心の底から憎んだことのある方々ですが、日本人の当方から勇気を振り絞って声を掛けるようにしています。20年以上前までは、自己紹介をすると「英国人と日本人が結婚するなど考えられん」と不快を露わにされ、それ以上言葉を交わすことも出来ないことも多々ありましたが、近年になってだいぶ皆さんの意識が変わって来ました。もちろん、そういった方々が御年を召して90歳を超えていることもあるのですが、英国社会全体に戦争に対する意識に大きな変化があります。つい先日、お目に掛かった戦没者のご遺族(72歳)から頂いた言葉です。「父が戦死した時は日本が憎くて仕方無かったけど、今では戦争を憎むべきだと考えています。そして、まだ世界中で戦争が続いていることが悲しいです。闘う理由はどうあれ、今戦争している人たちにも慰霊祭に参加する私たちの姿を見て貰いたいものです」

英連邦の慰霊祭は、祖国防衛や正義と信じたものを護るために闘った英霊たちを国家として慰霊する場ではありますが、そこにもやはり涙はありません。あるのは、敵と味方を越えた犠牲を忘れない気持ちです。

保土ヶ谷墓地では英国大使も献花します。

保土ヶ谷墓地では英国大使も献花します。

英国人の弔いに涙が無いのは、故人に対して個人的ないろいろな感情が湧くからではないか。と、英人の妻と話し合っています。葬式とか納棺の場面ですべてが終わってしまうのではなく、たぶん、故人を想って泣きたい時に泣くことの方が、故人に対してよっぽど深い想いがあるような気がします。かく言う当方も4名の伯父を太平洋戦争中に南方で失っています。また、今は亡き拙父はソ連で戦後2年間の抑留生活を耐え凌ぎ、1/400という生存率で生還しました。もし、1980年代にまだ叔父たちや父が生きていて、当方が「英人を嫁にする」と言い放ったら、彼らがどういう気持ちになったのか知る由もありませんが、国際婚は今や平和の象徴と言えるでしょう。

文末の言葉を残した故ニュー・ボルト氏は日本国内が連合国軍に占領された時に、英国大使館に入場し、最初にユニオンジャックを掲げた人物。第二次大戦が終わっても、王室海軍でコードリーディングの任務を担当していた元職業軍人(Veteran)です。「平和が再開した日」に自分の行った任務を確かめに来ることが彼のけじめ、つまり終活のひとつだったのです。画像は2000年頃の英国大使館公邸の中庭。

文末の言葉を残した故ニュー・ボルト氏は日本国内が連合国軍に占領された時に、英国大使館に入場し、最初にユニオンジャックを掲げた人物。第二次大戦が終わっても、王室海軍でコードリーディングの任務を担当していた元職業軍人(Veteran)です。「平和が再開した日」に自分の行った任務を確かめに来ることが彼のけじめ、つまり終活のひとつだったのです。画像は2000年頃の英国大使館公邸の中庭。

それぞれの人々が持つに至った異なった感情は涙だけでは表せないことを教えて下さったのは、今なおご存命で居て下さる少数のVeteranです。最後に、とても印象に残った故veteranのお言葉です。「戦地を離れてから、悲しみの思い出よりも、笑った思い出の方が圧倒的に多いのですよ。それが私の人生の結果になるでしょう」つまり、今がどんなに辛くても、その経験が将来を導くかもしれない。というのは、この言葉に対する当方の現在の解釈です。人生の終章までに真理に繋がる言葉を残せるのでしょうか?

Text&Photo by M.Kinoshita

魚担当の店員さんから「どうやって食べるの?」と聞かれて答えました。「一口大に切ってから甘酢と出汁を混ぜた液体にマリネートして、2日後に食べるのさ。サラダに混ぜても美味しいよ」すると、背後に居た70歳がらみのご婦人が声を震わせながら一言。「こ、こんなモノが食べられるの?悪魔の生き物よ。魚と一緒に売らないで頂戴。おお嫌だ」すると、魚屋の店員が切り返します。「奥さん、最近ではタコと交配して8本脚の七面鳥(ターキー)を作りだす技術が開発されているんですよ。ターキーのモモ肉は人気ですからね。きっと奥さんの生きている間に食べられますよ」周囲のお客さんたちは大爆笑していましたが、ご婦人だけは、首を小刻みに横に振りながら、不機嫌そうな表情のまま何かを呟きつつ、その場を去ってしまいました。英国人は食事に対して相当保守的な時代もあったのです。まだ保守的な民族でしょ、という人もいるかもしれませんが…。

ところで、「タコは悪魔だ」と、そのご婦人と同じことを言っていた英国の継祖母リリアン(仮名)が数年前に亡くなりました。当方には遠縁ですし、わざわざ英国に戻るほどのことではない、と義両親にアドバイスされて葬儀には参加しなかったのですが、彼女が残した遺言は少し意外でした。100歳を超えていた彼女は、文房具屋で遺言状のフォームを購入して、遺言を自筆でしっかりと書き認めていました。生前に意思表示を明確にしておくことが、この世から居なくなるものの義務であるというドライな考え方が一般的だからです。そのためファイナンシャル・アドバイザーを雇って、身の回りの価値を計算しておく人もいるのです。

我ら夫婦も子供が生まれた時に、財産分与についての遺言状を作りました。家族構成が変わらない限り、改訂することはありませんが、もし、一人が先立てば、その内容も変えていくことになると、当方も英人並みに人生の可能性をドライに考えております。

文房具屋で普通に売られている遺言状のフォーム。Exampleの書式には、二人の証人名が書かれています。遺産相続の際、この遺言状で裁判が起きれば、このお二方は証人として法廷に立たなくてはなりません。法は末端の規範(道徳や倫理の下位)と言われますが、人智や道徳観に長けた信頼できる方に依頼するのが一般的です。英国の皆さんはアガサ・クリスティを熟読している方も多いようで…。

文房具屋で普通に売られている遺言状のフォーム。Exampleの書式には、二人の証人名が書かれています。遺産相続の際、この遺言状で裁判が起きれば、このお二方は証人として法廷に立たなくてはなりません。法は末端の規範(道徳や倫理の下位)と言われますが、人智や道徳観に長けた信頼できる方に依頼するのが一般的です。英国の皆さんはアガサ・クリスティを熟読している方も多いようで…。さて、リリアンの遺言状の話に戻ります。遺言状を残すことは英国では普通の事ですが、当方が意外に思ったのは、リリアンの遺言状では財産の分与先が、まったく血縁の無い当方の子供たちにまで及んでいたことです。具体的な割合まで示されていました。実際、大きな金額ではなかったのですが、子供たちの学費の足しにはなりました。また、添えられていた言葉から彼女の死を迎える覚悟が伝わりました。「来世では、たぶんお金は役に立たないので、現世で役立てて下さいな。それがあなたたちのために出来る私には精一杯のことです。神の祝福あれ」どうやら、三途の川の船賃もキリスト世界では不要のようです。

英国では何度か葬儀や納棺に参加したことがあります。しかし、その場で涙を見たことがありません。遺影もありませんし、お別れのタイミングが特に設けられないので、送る言葉はおろか喪主も居ません。喪主に相当する役割は遺族が手分けして行います。

葬送の列にカメラを向けると妻に叱られるので、あまり適当な画像の持ち合わせがありません。これは教会墓地の入り口です。ゲートが2つに分かれているのは、同じ方向から棺を両側から担いで入るためです。霊柩車から墓地まで棺を運ぶ時、けっこう重たいので、この小さなテーブルの上に棺を一旦置いてから墓地内の進行方向を皆で確かめ合います。当方も1度だけ運んだことがありますが、英人並みの身長と強靭に見える体躯で選ばれましたが、故人とは親しかったので、精神的にも肉体的にも相当厳しかったことを思い出します。その他に参加した葬儀では、ほとんどが火葬でした。

葬送の列にカメラを向けると妻に叱られるので、あまり適当な画像の持ち合わせがありません。これは教会墓地の入り口です。ゲートが2つに分かれているのは、同じ方向から棺を両側から担いで入るためです。霊柩車から墓地まで棺を運ぶ時、けっこう重たいので、この小さなテーブルの上に棺を一旦置いてから墓地内の進行方向を皆で確かめ合います。当方も1度だけ運んだことがありますが、英人並みの身長と強靭に見える体躯で選ばれましたが、故人とは親しかったので、精神的にも肉体的にも相当厳しかったことを思い出します。その他に参加した葬儀では、ほとんどが火葬でした。葬式は平日に行われることが多いのですが、その理由は土日に毎週の礼拝や結婚式が予約されているからです。葬式が死後2週間後なんてこともざらにあります。安置技術も向上していますが、ここ20年間に火葬は葬送全体の70%まで増加していますから、安置にはあまり頓着しなくなったとのことです。過去には死臭を隠すために花や石鹸やら香水やらが大量に使われたとのことです。葬式には格式ばったことも無いので、結婚式とは異なって、費用もほとんど掛かりませんし、喪服を着るヒトもほとんど居ません。

教会の外で演奏される音楽には、「聖者が街にやって来る」のような陽気な葬送曲もあれば、故人が好きだった曲を演奏している光景に出くわしたこともあります。とにかく、葬式には悲壮感が見られないのです。

ところで、妻の仕事柄、英国と英連邦諸国の戦没者慰霊祭にホスト側として参加することがあります。英国軍は国連部隊としてもいろいろなところで活躍していますから、世界中に連邦墓地があるのですね。日本では保土ヶ谷に英連邦墓地があります。そこではマレー沖海戦など太平洋戦争で犠牲となった英国人の方々が眠っておられます。そして、そのご遺族、関係者、そしてVeteran(退役軍人)もそれぞれの故国から来日して慰霊祭に参加されます。

在日の連合王国の人々(ニュージーランド、オーストラリア、カナダ人など)も曽祖父の時代の肉親を悼んで毎年、保土ヶ谷連邦墓地の追悼式に参加しています。歴史を政治的に利用したり、憎しみの連鎖の根拠にしたりする人たちではありません。なぜなら、ここに来る多くの人たちが未来を見据えた平和の象徴とも言うべき国際結婚をしている人たちなのです。

在日の連合王国の人々(ニュージーランド、オーストラリア、カナダ人など)も曽祖父の時代の肉親を悼んで毎年、保土ヶ谷連邦墓地の追悼式に参加しています。歴史を政治的に利用したり、憎しみの連鎖の根拠にしたりする人たちではありません。なぜなら、ここに来る多くの人たちが未来を見据えた平和の象徴とも言うべき国際結婚をしている人たちなのです。大日本帝国を心の底から憎んだことのある方々ですが、日本人の当方から勇気を振り絞って声を掛けるようにしています。20年以上前までは、自己紹介をすると「英国人と日本人が結婚するなど考えられん」と不快を露わにされ、それ以上言葉を交わすことも出来ないことも多々ありましたが、近年になってだいぶ皆さんの意識が変わって来ました。もちろん、そういった方々が御年を召して90歳を超えていることもあるのですが、英国社会全体に戦争に対する意識に大きな変化があります。つい先日、お目に掛かった戦没者のご遺族(72歳)から頂いた言葉です。「父が戦死した時は日本が憎くて仕方無かったけど、今では戦争を憎むべきだと考えています。そして、まだ世界中で戦争が続いていることが悲しいです。闘う理由はどうあれ、今戦争している人たちにも慰霊祭に参加する私たちの姿を見て貰いたいものです」

英連邦の慰霊祭は、祖国防衛や正義と信じたものを護るために闘った英霊たちを国家として慰霊する場ではありますが、そこにもやはり涙はありません。あるのは、敵と味方を越えた犠牲を忘れない気持ちです。

保土ヶ谷墓地では英国大使も献花します。

保土ヶ谷墓地では英国大使も献花します。英国人の弔いに涙が無いのは、故人に対して個人的ないろいろな感情が湧くからではないか。と、英人の妻と話し合っています。葬式とか納棺の場面ですべてが終わってしまうのではなく、たぶん、故人を想って泣きたい時に泣くことの方が、故人に対してよっぽど深い想いがあるような気がします。かく言う当方も4名の伯父を太平洋戦争中に南方で失っています。また、今は亡き拙父はソ連で戦後2年間の抑留生活を耐え凌ぎ、1/400という生存率で生還しました。もし、1980年代にまだ叔父たちや父が生きていて、当方が「英人を嫁にする」と言い放ったら、彼らがどういう気持ちになったのか知る由もありませんが、国際婚は今や平和の象徴と言えるでしょう。

文末の言葉を残した故ニュー・ボルト氏は日本国内が連合国軍に占領された時に、英国大使館に入場し、最初にユニオンジャックを掲げた人物。第二次大戦が終わっても、王室海軍でコードリーディングの任務を担当していた元職業軍人(Veteran)です。「平和が再開した日」に自分の行った任務を確かめに来ることが彼のけじめ、つまり終活のひとつだったのです。画像は2000年頃の英国大使館公邸の中庭。

文末の言葉を残した故ニュー・ボルト氏は日本国内が連合国軍に占領された時に、英国大使館に入場し、最初にユニオンジャックを掲げた人物。第二次大戦が終わっても、王室海軍でコードリーディングの任務を担当していた元職業軍人(Veteran)です。「平和が再開した日」に自分の行った任務を確かめに来ることが彼のけじめ、つまり終活のひとつだったのです。画像は2000年頃の英国大使館公邸の中庭。それぞれの人々が持つに至った異なった感情は涙だけでは表せないことを教えて下さったのは、今なおご存命で居て下さる少数のVeteranです。最後に、とても印象に残った故veteranのお言葉です。「戦地を離れてから、悲しみの思い出よりも、笑った思い出の方が圧倒的に多いのですよ。それが私の人生の結果になるでしょう」つまり、今がどんなに辛くても、その経験が将来を導くかもしれない。というのは、この言葉に対する当方の現在の解釈です。人生の終章までに真理に繋がる言葉を残せるのでしょうか?

Text&Photo by M.Kinoshita

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。