前回記事で紹介したフットボール・ぺアレンツの教科書を読んで感動し、「よし、俺は息子を立派なフットボーラーに育ててみる」と心に誓うお父さんたちは結構多いと思います。母親としても父親が息子の遊び相手になってくれることには、手が空いて自由になれることもあるし、なによりも親子関係が親密になることは望ましいことです。家族が一丸となって、子どものフットボールイベントを最優先する家族もフットボールピッチではたくさん見かけます。

当方の息子のフットボール関係では、当方自身の現地化(イギリス化)がさらに進むことにもなりましたし、なかなか友達になれないと言われるイングランド人との交友は広がり、深い付き合いをすることになりました。

ヒースロー空港が開港する前に、ロンドン空港と呼ばれたクロイドン空港跡です。今ではフットボールのピッチが100面ほど取れる広さが残されています。プロペラ機からジェット機へと時代が代わり、1959年にこの空港はその機能を終えました。1937年に日本から二人のパイロットが94時間掛けて来た到着地でもあります。そのパイロットの一人塚越さんの母上はイギリス人でした。詳細はこちらです。

ヒースロー空港が開港する前に、ロンドン空港と呼ばれたクロイドン空港跡です。今ではフットボールのピッチが100面ほど取れる広さが残されています。プロペラ機からジェット機へと時代が代わり、1959年にこの空港はその機能を終えました。1937年に日本から二人のパイロットが94時間掛けて来た到着地でもあります。そのパイロットの一人塚越さんの母上はイギリス人でした。詳細はこちらです。

ひとつの例ですが、当方のイギリス人の縁戚は三代続くフットボーラーの名門家でした。三代目の息子さんはウェストハム・ユナイテッドのジュニアアカデミーに入った時は、完全な全寮制で普通に学校の勉強もさせてくれて、GCSE(15,6才時で受けるアチーブメントテスト)も受けさせて貰っていました。早朝練習、昼間は勉強、そして3時ごろから夜まで練習というルーティーンだったと聞いています。義務教育期間ですから、勉強する機会が与えられる理由は述べるまでもないかもしれませんが、将来のリスクに備えるシステムをプロのチームが作ってくれているわけです。

そのリスクを別の側面で語ることも可能です。その青年が17歳で自動車運転免許を取得した時の障害を含めた保険料が年間1万ポンド(2018年8月現在の金額で約150万円)でした。保険金額の最高補償額はいくらだったか忘れましたが、将来有望な選手がともなると、保険料自体が投資になるという事例でしょうか。しかし、事故を装う選手が出てくる可能性もあるので、保険料の割には保険金額が意外に低かったように記憶しています。そして、大概の場合は、ウェイン・ルーニーやマイケル・オーウェンのような突出した選手でない限り、17歳ではまだ駆け出しの選手ですので、大概の場合は親が支払うことになるのですね。これもまたフットボール・ペアレンツにとって課題のひとつです。

子ども用のアルコール抜きシャンパンで、優勝時の地味な祝杯。日本では、なぜシャンパンではなく、ビール掛けなんでしょうねえ。

子ども用のアルコール抜きシャンパンで、優勝時の地味な祝杯。日本では、なぜシャンパンではなく、ビール掛けなんでしょうねえ。

その縁戚の青年は16歳でプレミアにデビューし、その後バーミンガムシティでも、実力を発揮しましたが、コーチが変わると、その後は出場機会を減らされただけでなく、どんどん下位リーグへと落とされて行きました。定かな理由は明らかではありませんが、名門家出身ゆえのやっかみや不公正な判断があったのかもしれません。

Oliver Allen

https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Allen_(footballer)

彼は人格も優れていましたし、ジュニアアカデミー時代の学業成績も優秀だったので、その後20代中ごろまでにプロを諦めて、金融関係の仕事に就くことが出来ました。Wikiにはプライバシーまで載っていませんが、近年の彼には子どもが生まれました。まもなく彼もフットボール・ペアレンツの仲間入りです。

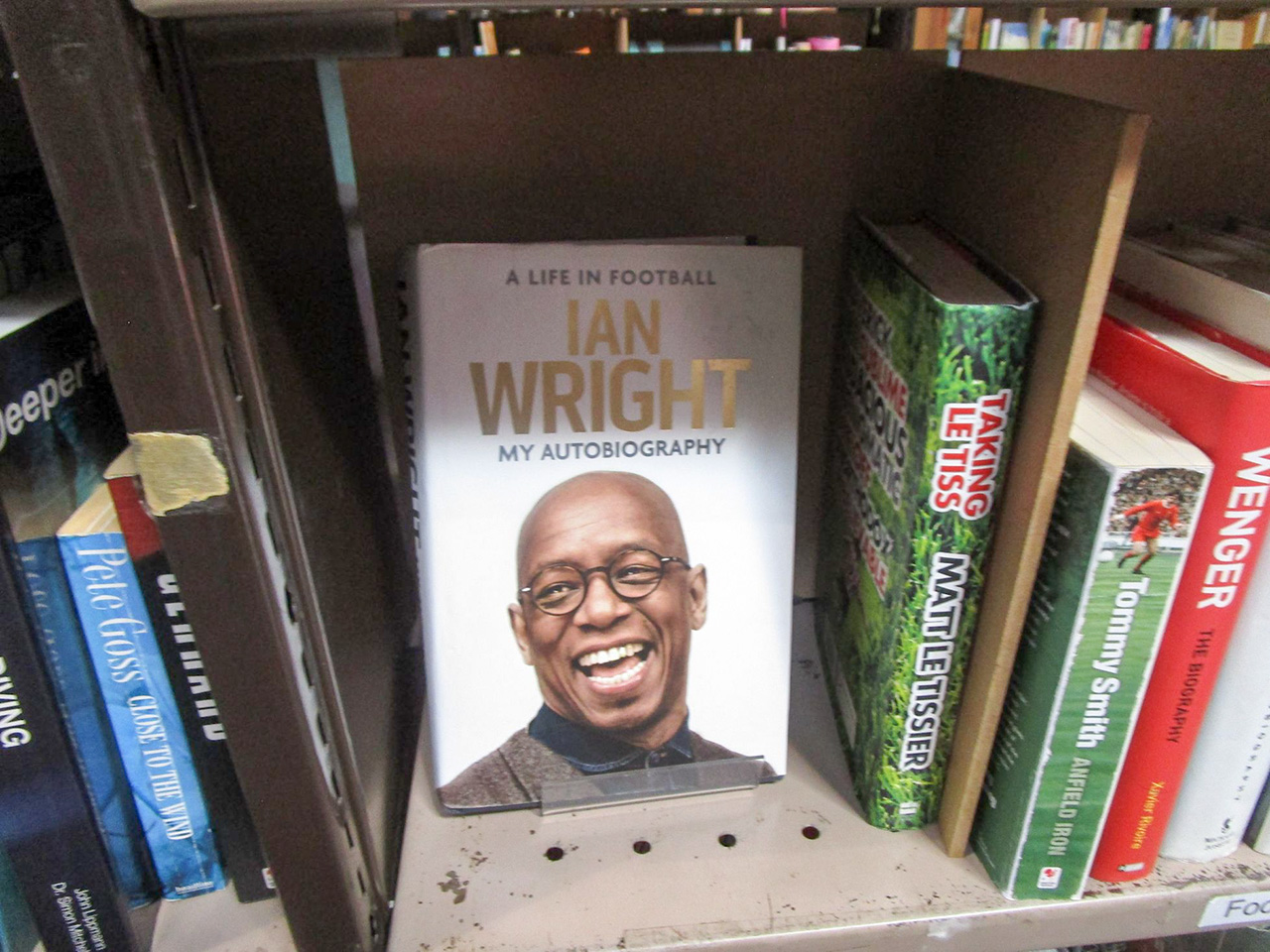

遅咲きの天才と言われたイアン・ライト選手の伝記。彼の息子さんの一人が当方の息子の所属するリーグの、とあるチームに所属していました。11歳で80キロの巨漢ストライカーの存在は、ある意味で見応えのあるものでしたが、そのチームはライト氏に気を使い過ぎではないか、という意見が周囲を占めていました。それでも、ライト氏が観戦に来ると、彼を観に来る人達が多くて駐車スペースにも事欠きました。

遅咲きの天才と言われたイアン・ライト選手の伝記。彼の息子さんの一人が当方の息子の所属するリーグの、とあるチームに所属していました。11歳で80キロの巨漢ストライカーの存在は、ある意味で見応えのあるものでしたが、そのチームはライト氏に気を使い過ぎではないか、という意見が周囲を占めていました。それでも、ライト氏が観戦に来ると、彼を観に来る人達が多くて駐車スペースにも事欠きました。

そして、子どもたちがそのゴールデンエイジを迎えた辺りから、親たちの振る舞いは次第に変化して行きます。この年齢はどのスポーツ選手にとって最も重要な期間と言われることはご存知の方も多いでしょう。身体が大人にならない段階で備わった技術が最も身に付きやすく、生涯に渡って備わるスキルになります。そして、個人差も明らかになる時期です。我が息子を見出したプロのスカウトも、この頃を狙って育成選手を発掘していたところでした。

ゴールデンエイジ直前の年齢でも突出した選手が現れます。下手くそでも負けず嫌いで自我の強いタイプは上手になる傾向が見られます。また、自他との関係性が幅広く、社交性に長けたタイプ、子どものわりには多くのパーソナリティを持つ意識の高いタイプ、そして動物的な直観力に長けたタイプや、野性味のある高い技術を操るタイプなど、タイプによってその後の育ち方も、育て方もさらに異なって来ます。

ゴールデンエイジ直前の年齢でも突出した選手が現れます。下手くそでも負けず嫌いで自我の強いタイプは上手になる傾向が見られます。また、自他との関係性が幅広く、社交性に長けたタイプ、子どものわりには多くのパーソナリティを持つ意識の高いタイプ、そして動物的な直観力に長けたタイプや、野性味のある高い技術を操るタイプなど、タイプによってその後の育ち方も、育て方もさらに異なって来ます。

親たちの中には、このスカウトの目に自分の息子をアピールさせようと必死になる人もいます。極端な例ですと、国から補助金を受け取って預かっているアサイラムシーカー(パスポートの無い難民など)の子どもの実年齢を偽ってプロにアピールする人もいます。

子どもたちの年齢が上がれば上がるほどプロへの道は熾烈になるので、まだコミュニティレベルのフットボール場に残っている人たちは、最後のチャンスだと言わんばかりに死に物狂いで、自分の子どもこそがスター足るものという態度を取る傾向が見られます。大方の場合、判定への不満がきっかけになります。レイシズムや名誉棄損レベルに達する声援で突然ケンカが始まることもあります。もちろん、口喧嘩がほとんどですが、たまに親同士の流血事件になることもあります。

「子どもの遊びになのに…」とうんざりしていた当方の息子も12歳ごろからその種の場面が増えて来たことと、スカウトはされても学校の必修科目のラグビーで被った骨折などの度重なる怪我でプロのセレクションに参加出来なくなり、プロジュニアへの参加チャンスを失うと、次第にコミュニティフットボールへの意欲が失われてきました。また、子どもたちが5歳の頃から紳士的に振る舞っていた親たちのうち、本当の紳士たちは、我を忘れて熱狂する親たちを冷ややかに見つめるようになり、やがてこのコミュニティフットボールの世界から遠ざかって行きます。

1970年代後半から80年代にかけてのスター選手クライブ・アレンと90年代から2000年代に掛けてのスター選手の少年期。

1970年代後半から80年代にかけてのスター選手クライブ・アレンと90年代から2000年代に掛けてのスター選手の少年期。

やがて、自分の子供がプロになるチャンスが無いと判ってくると、我が子を金蔓(かねづる)にしようと必死だった親たちは興味を失い、フットボール場には来なくなります。コミュニティに残った15歳以降の年代になった若者たちは、プロを目指して競争する段階を諦めることで、純粋にゲームだけを楽しんでいた頃を思い出して、気楽なフットボールの世界へと戻っていきます。

子どもたちがキャリア・プランを立て始める11,12歳ごろにもなると、人種や育ちとは無関係に、その野蛮な本性を表わす大人もいるのだなあ、という印象を持ちました。(何歳になっても人間の本性は変わることも無く、大人には程遠いけど、パーソナリティを豊かに成長させることは出来るのだなあ、と気付かされました)

この車の持ち主はチェルシーサポーターです。娘にもチェルシーと名付け、日本語でチェルシーとふくらはぎに入れ墨を彫っていました。普段は配管工ですが、子どものフットボールコーチとしては優秀な人物でした。9歳の息子をプロ・ジュニアに推薦してくれた恩人です。

この車の持ち主はチェルシーサポーターです。娘にもチェルシーと名付け、日本語でチェルシーとふくらはぎに入れ墨を彫っていました。普段は配管工ですが、子どものフットボールコーチとしては優秀な人物でした。9歳の息子をプロ・ジュニアに推薦してくれた恩人です。

一方、挫折した子どもたちは将来を考え始めます。イギリスの学校では、公立、私立を問わず、子どもたちがセカンダリースクール(12歳年次~)に達した頃にキャリアズ・フェア(職業紹介イベント)が行われます。ライター兼リサーチャーである当方と、公務員である妻もそれぞれ、子どもたちの学校の要請で参加したことがあります。その職を得るためにどのような勉強をし、どのような教育を受け、どのような仕事に就き、最終的にどうしてその職を選んだかということを、多くの子どもたちの前で説明し、質疑を受けるのです。個別のブースに座ってマンツーマンで行われるオーガナイズもあります。

当方の子供らが所属した学校では夏のクリケット、冬のラグビー、そして冬からイースターまでのフィールド・ホッケーが男子の必修科目でした。女子でもラクロスで有名選手を輩出しています。スポーツの盛んな学校でしたが、ほとんどが進学するので、本人のキャリア・プランに沿った専門の勉強が出来る大学を目指すことになります。

「ずっとスポーツを続けたい」と言いながらも、息子本人は12歳頃からフットボールとは異なるキャリア・プランも具体的に考えていました。そして、13歳までにはフットボールという言葉はほとんど聞かれなくなりました。パブリックスクールのスポーツをこなして、ホッケーやラグビーでキャプテンまで務めていましたが、大学では経済学を専攻後、シティに就職してから数年を経ています。

フットボール・ペアレンツは実にいろいろな背景を持っています。手前の彼女は麻薬中毒患者でしたが、息子のために立ち直ったとのこと。その奥の黒人男性はケニアからの移住の際に両親と生き別れましたが、この画像の時点では私立学校の教師でした。子供たちのお蔭で、未知の人生を知る機会にもなりました。

フットボール・ペアレンツは実にいろいろな背景を持っています。手前の彼女は麻薬中毒患者でしたが、息子のために立ち直ったとのこと。その奥の黒人男性はケニアからの移住の際に両親と生き別れましたが、この画像の時点では私立学校の教師でした。子供たちのお蔭で、未知の人生を知る機会にもなりました。

最近になってフットボール人生を話題にすることがありました。「確かにフットボーラーになれなかったことは最初の挫折だったけど、僕には勉強や他のスポーツなどたくさんの逃げ道があった。その逃げ道をお父さんたちが準備しておいてくれたのだと思っている。まあ、実際に学校も他のスポーツも楽しかったしね。今はフットボールをコミュニティで楽しめればそれで充分」 我ら夫婦はフットボール・ペアレンツとしての役割を果たせたのでしょうか?

息子の述べる「逃げ道」とは、いくつかの選択肢を与えられたということです。その中から自分の方向性を見つけて実行に移したことは、自立(self-reliance:独立)心を築くきっかけになったのではないかと、今になって思うことです。また、スポーツに限らずパブリックスクールの学生生活では多くの場面でリーダーシップが要求されることから、自律(self-direction:自分の哲学を持つこと)心によって組み立てられた格律(自分自身の規律)を基に、社会の中で自分がどうあるべきか(ふるまうべきか)という判断力を養ってくれたように見受けられます。

社会の中での個人の振る舞い方、それは、あたかも社会構造というジグソーパズルに自分自身を組み込んで行くようなものです。彼らの多くはフットボーラーとしては落後者かもしれませんが、子どもの頃の体験を基に、フットボールに対して郷愁と夢のこんがらかった情熱を大人になっても持ち続けています。階級、階層、教育レベル、そしてどのような職業にも関係なく、気楽に、且つ無自覚に、篤くフットボールトークを交わし合うBritish Boysというワンピースを演じることで、社会のジグソーパズルに自らをはめ込んでいくのです。

Text&Photo by M.Kinoshita

関連リンク

Football Parents その1/2 『夢を持つことの尊さ』を学ぶ機会

当方の息子のフットボール関係では、当方自身の現地化(イギリス化)がさらに進むことにもなりましたし、なかなか友達になれないと言われるイングランド人との交友は広がり、深い付き合いをすることになりました。

ヒースロー空港が開港する前に、ロンドン空港と呼ばれたクロイドン空港跡です。今ではフットボールのピッチが100面ほど取れる広さが残されています。プロペラ機からジェット機へと時代が代わり、1959年にこの空港はその機能を終えました。1937年に日本から二人のパイロットが94時間掛けて来た到着地でもあります。そのパイロットの一人塚越さんの母上はイギリス人でした。詳細はこちらです。

ヒースロー空港が開港する前に、ロンドン空港と呼ばれたクロイドン空港跡です。今ではフットボールのピッチが100面ほど取れる広さが残されています。プロペラ機からジェット機へと時代が代わり、1959年にこの空港はその機能を終えました。1937年に日本から二人のパイロットが94時間掛けて来た到着地でもあります。そのパイロットの一人塚越さんの母上はイギリス人でした。詳細はこちらです。誰でもフットボール・ペアレンツになれる

ただ、好いことばかりではありません。そのモデルケースも様々ですが、どんなに優れた選手でもプロ選手とやっていくには幾多のバリアや困難が伴うし、フットボール後の人生について考えておかなければなりません。フットボール以外の職業に就くために、なにかしらの選択肢も親や周囲の組織が考えてあげなければ、巡り巡って、いいプロ選手が育たないことに至るのです。つまり、怪我や早期引退を覚悟して、思い切ってプレーできる環境を整えておくことが、ドロップアウトを伴うプロスポーツの世界では欠かせぬインフラになるのです。ひとつの例ですが、当方のイギリス人の縁戚は三代続くフットボーラーの名門家でした。三代目の息子さんはウェストハム・ユナイテッドのジュニアアカデミーに入った時は、完全な全寮制で普通に学校の勉強もさせてくれて、GCSE(15,6才時で受けるアチーブメントテスト)も受けさせて貰っていました。早朝練習、昼間は勉強、そして3時ごろから夜まで練習というルーティーンだったと聞いています。義務教育期間ですから、勉強する機会が与えられる理由は述べるまでもないかもしれませんが、将来のリスクに備えるシステムをプロのチームが作ってくれているわけです。

そのリスクを別の側面で語ることも可能です。その青年が17歳で自動車運転免許を取得した時の障害を含めた保険料が年間1万ポンド(2018年8月現在の金額で約150万円)でした。保険金額の最高補償額はいくらだったか忘れましたが、将来有望な選手がともなると、保険料自体が投資になるという事例でしょうか。しかし、事故を装う選手が出てくる可能性もあるので、保険料の割には保険金額が意外に低かったように記憶しています。そして、大概の場合は、ウェイン・ルーニーやマイケル・オーウェンのような突出した選手でない限り、17歳ではまだ駆け出しの選手ですので、大概の場合は親が支払うことになるのですね。これもまたフットボール・ペアレンツにとって課題のひとつです。

子ども用のアルコール抜きシャンパンで、優勝時の地味な祝杯。日本では、なぜシャンパンではなく、ビール掛けなんでしょうねえ。

子ども用のアルコール抜きシャンパンで、優勝時の地味な祝杯。日本では、なぜシャンパンではなく、ビール掛けなんでしょうねえ。その縁戚の青年は16歳でプレミアにデビューし、その後バーミンガムシティでも、実力を発揮しましたが、コーチが変わると、その後は出場機会を減らされただけでなく、どんどん下位リーグへと落とされて行きました。定かな理由は明らかではありませんが、名門家出身ゆえのやっかみや不公正な判断があったのかもしれません。

Oliver Allen

https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Allen_(footballer)

彼は人格も優れていましたし、ジュニアアカデミー時代の学業成績も優秀だったので、その後20代中ごろまでにプロを諦めて、金融関係の仕事に就くことが出来ました。Wikiにはプライバシーまで載っていませんが、近年の彼には子どもが生まれました。まもなく彼もフットボール・ペアレンツの仲間入りです。

遅咲きの天才と言われたイアン・ライト選手の伝記。彼の息子さんの一人が当方の息子の所属するリーグの、とあるチームに所属していました。11歳で80キロの巨漢ストライカーの存在は、ある意味で見応えのあるものでしたが、そのチームはライト氏に気を使い過ぎではないか、という意見が周囲を占めていました。それでも、ライト氏が観戦に来ると、彼を観に来る人達が多くて駐車スペースにも事欠きました。

遅咲きの天才と言われたイアン・ライト選手の伝記。彼の息子さんの一人が当方の息子の所属するリーグの、とあるチームに所属していました。11歳で80キロの巨漢ストライカーの存在は、ある意味で見応えのあるものでしたが、そのチームはライト氏に気を使い過ぎではないか、という意見が周囲を占めていました。それでも、ライト氏が観戦に来ると、彼を観に来る人達が多くて駐車スペースにも事欠きました。実際のフットボール・ペアレンツ

子どもたちがフットボールを始める5歳からゴールデンエイジと呼ばれる10歳頃までの5年間、民族も文化も宗教も異なった多種彩々の背景を持った親たちは ガイドブック“Football Parents”の内容になぞらえたように、紳士的、且つ社交的に振る舞います。そして、子どもたちがそのゴールデンエイジを迎えた辺りから、親たちの振る舞いは次第に変化して行きます。この年齢はどのスポーツ選手にとって最も重要な期間と言われることはご存知の方も多いでしょう。身体が大人にならない段階で備わった技術が最も身に付きやすく、生涯に渡って備わるスキルになります。そして、個人差も明らかになる時期です。我が息子を見出したプロのスカウトも、この頃を狙って育成選手を発掘していたところでした。

ゴールデンエイジ直前の年齢でも突出した選手が現れます。下手くそでも負けず嫌いで自我の強いタイプは上手になる傾向が見られます。また、自他との関係性が幅広く、社交性に長けたタイプ、子どものわりには多くのパーソナリティを持つ意識の高いタイプ、そして動物的な直観力に長けたタイプや、野性味のある高い技術を操るタイプなど、タイプによってその後の育ち方も、育て方もさらに異なって来ます。

ゴールデンエイジ直前の年齢でも突出した選手が現れます。下手くそでも負けず嫌いで自我の強いタイプは上手になる傾向が見られます。また、自他との関係性が幅広く、社交性に長けたタイプ、子どものわりには多くのパーソナリティを持つ意識の高いタイプ、そして動物的な直観力に長けたタイプや、野性味のある高い技術を操るタイプなど、タイプによってその後の育ち方も、育て方もさらに異なって来ます。親たちの中には、このスカウトの目に自分の息子をアピールさせようと必死になる人もいます。極端な例ですと、国から補助金を受け取って預かっているアサイラムシーカー(パスポートの無い難民など)の子どもの実年齢を偽ってプロにアピールする人もいます。

子どもたちの年齢が上がれば上がるほどプロへの道は熾烈になるので、まだコミュニティレベルのフットボール場に残っている人たちは、最後のチャンスだと言わんばかりに死に物狂いで、自分の子どもこそがスター足るものという態度を取る傾向が見られます。大方の場合、判定への不満がきっかけになります。レイシズムや名誉棄損レベルに達する声援で突然ケンカが始まることもあります。もちろん、口喧嘩がほとんどですが、たまに親同士の流血事件になることもあります。

「子どもの遊びになのに…」とうんざりしていた当方の息子も12歳ごろからその種の場面が増えて来たことと、スカウトはされても学校の必修科目のラグビーで被った骨折などの度重なる怪我でプロのセレクションに参加出来なくなり、プロジュニアへの参加チャンスを失うと、次第にコミュニティフットボールへの意欲が失われてきました。また、子どもたちが5歳の頃から紳士的に振る舞っていた親たちのうち、本当の紳士たちは、我を忘れて熱狂する親たちを冷ややかに見つめるようになり、やがてこのコミュニティフットボールの世界から遠ざかって行きます。

1970年代後半から80年代にかけてのスター選手クライブ・アレンと90年代から2000年代に掛けてのスター選手の少年期。

1970年代後半から80年代にかけてのスター選手クライブ・アレンと90年代から2000年代に掛けてのスター選手の少年期。やがて、自分の子供がプロになるチャンスが無いと判ってくると、我が子を金蔓(かねづる)にしようと必死だった親たちは興味を失い、フットボール場には来なくなります。コミュニティに残った15歳以降の年代になった若者たちは、プロを目指して競争する段階を諦めることで、純粋にゲームだけを楽しんでいた頃を思い出して、気楽なフットボールの世界へと戻っていきます。

長期的なキャリア・プランと自立・自律

子どもたちが小さい頃は、あらゆる社会階層と人種と民族が入り混じって一つのチームになっていたことに、イギリス社会の成熟度を感じていました。確かに、それは成熟した側面のひとつかもしれませんが、実際はどうだったのでしょうか?もしかしたら、当方の思い違いだったのかもしれません。子どもたちがキャリア・プランを立て始める11,12歳ごろにもなると、人種や育ちとは無関係に、その野蛮な本性を表わす大人もいるのだなあ、という印象を持ちました。(何歳になっても人間の本性は変わることも無く、大人には程遠いけど、パーソナリティを豊かに成長させることは出来るのだなあ、と気付かされました)

この車の持ち主はチェルシーサポーターです。娘にもチェルシーと名付け、日本語でチェルシーとふくらはぎに入れ墨を彫っていました。普段は配管工ですが、子どものフットボールコーチとしては優秀な人物でした。9歳の息子をプロ・ジュニアに推薦してくれた恩人です。

この車の持ち主はチェルシーサポーターです。娘にもチェルシーと名付け、日本語でチェルシーとふくらはぎに入れ墨を彫っていました。普段は配管工ですが、子どものフットボールコーチとしては優秀な人物でした。9歳の息子をプロ・ジュニアに推薦してくれた恩人です。一方、挫折した子どもたちは将来を考え始めます。イギリスの学校では、公立、私立を問わず、子どもたちがセカンダリースクール(12歳年次~)に達した頃にキャリアズ・フェア(職業紹介イベント)が行われます。ライター兼リサーチャーである当方と、公務員である妻もそれぞれ、子どもたちの学校の要請で参加したことがあります。その職を得るためにどのような勉強をし、どのような教育を受け、どのような仕事に就き、最終的にどうしてその職を選んだかということを、多くの子どもたちの前で説明し、質疑を受けるのです。個別のブースに座ってマンツーマンで行われるオーガナイズもあります。

当方の子供らが所属した学校では夏のクリケット、冬のラグビー、そして冬からイースターまでのフィールド・ホッケーが男子の必修科目でした。女子でもラクロスで有名選手を輩出しています。スポーツの盛んな学校でしたが、ほとんどが進学するので、本人のキャリア・プランに沿った専門の勉強が出来る大学を目指すことになります。

「ずっとスポーツを続けたい」と言いながらも、息子本人は12歳頃からフットボールとは異なるキャリア・プランも具体的に考えていました。そして、13歳までにはフットボールという言葉はほとんど聞かれなくなりました。パブリックスクールのスポーツをこなして、ホッケーやラグビーでキャプテンまで務めていましたが、大学では経済学を専攻後、シティに就職してから数年を経ています。

フットボール・ペアレンツは実にいろいろな背景を持っています。手前の彼女は麻薬中毒患者でしたが、息子のために立ち直ったとのこと。その奥の黒人男性はケニアからの移住の際に両親と生き別れましたが、この画像の時点では私立学校の教師でした。子供たちのお蔭で、未知の人生を知る機会にもなりました。

フットボール・ペアレンツは実にいろいろな背景を持っています。手前の彼女は麻薬中毒患者でしたが、息子のために立ち直ったとのこと。その奥の黒人男性はケニアからの移住の際に両親と生き別れましたが、この画像の時点では私立学校の教師でした。子供たちのお蔭で、未知の人生を知る機会にもなりました。最近になってフットボール人生を話題にすることがありました。「確かにフットボーラーになれなかったことは最初の挫折だったけど、僕には勉強や他のスポーツなどたくさんの逃げ道があった。その逃げ道をお父さんたちが準備しておいてくれたのだと思っている。まあ、実際に学校も他のスポーツも楽しかったしね。今はフットボールをコミュニティで楽しめればそれで充分」 我ら夫婦はフットボール・ペアレンツとしての役割を果たせたのでしょうか?

息子の述べる「逃げ道」とは、いくつかの選択肢を与えられたということです。その中から自分の方向性を見つけて実行に移したことは、自立(self-reliance:独立)心を築くきっかけになったのではないかと、今になって思うことです。また、スポーツに限らずパブリックスクールの学生生活では多くの場面でリーダーシップが要求されることから、自律(self-direction:自分の哲学を持つこと)心によって組み立てられた格律(自分自身の規律)を基に、社会の中で自分がどうあるべきか(ふるまうべきか)という判断力を養ってくれたように見受けられます。

社会の中での個人の振る舞い方、それは、あたかも社会構造というジグソーパズルに自分自身を組み込んで行くようなものです。彼らの多くはフットボーラーとしては落後者かもしれませんが、子どもの頃の体験を基に、フットボールに対して郷愁と夢のこんがらかった情熱を大人になっても持ち続けています。階級、階層、教育レベル、そしてどのような職業にも関係なく、気楽に、且つ無自覚に、篤くフットボールトークを交わし合うBritish Boysというワンピースを演じることで、社会のジグソーパズルに自らをはめ込んでいくのです。

Text&Photo by M.Kinoshita

関連リンク

Football Parents その1/2 『夢を持つことの尊さ』を学ぶ機会

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。