夏目漱石は記憶と妄想をたどって著した小説「倫敦塔」の冒頭で、「どんな道を辿ったのか覚えていない」と述べています。当方はこのフレーズが気になり、彼の辿った道を想像してみました。地図帳“London A to Z”を広げると、彼の住んだガウワー・ストリート76番地の下宿からテムズ河畔まで南に一本道だし、テムズの左岸を東に向かって歩けば、わりとすぐに倫敦塔は見えてきます。道筋も簡単で、目的地がはっきりしているのに、小説には「迷う」とか、「道を聞く」とか書かれていて、漱石の意図が汲めません。漱石はあえて迷ってみたくなったのでしょうか。彼がなぜ街中を歩こうとしたのか、よく判らなかったので、漱石の最初の宿から倫敦塔まで何度か散策してみました。

真ん中の青いドアが漱石の最初の宿となったガウワー・ストリート76番。文献にはブルームズベリー・ストリートと書かれたものもありますが、ガウワーとブルームズベリーは続き道で、南下する途中で道名が変わります。このタウンハウスは、玄関ドアの様子や元々大きな看板が掲げられていた跡を眺める限り、何度も改修されてきたことが分かります。

真ん中の青いドアが漱石の最初の宿となったガウワー・ストリート76番。文献にはブルームズベリー・ストリートと書かれたものもありますが、ガウワーとブルームズベリーは続き道で、南下する途中で道名が変わります。このタウンハウスは、玄関ドアの様子や元々大きな看板が掲げられていた跡を眺める限り、何度も改修されてきたことが分かります。

ブルームズベリー・ストリートはオクスフォード・ストリートと交差するとシャフツベリー・ストリート、さらにエンデル・ストリートと名を変えてテムズ河に掛かるウォータールー・ブリッジに繋がります。画像はシアター・ランド周辺とコヴェント・ガーデン。

ブルームズベリー・ストリートはオクスフォード・ストリートと交差するとシャフツベリー・ストリート、さらにエンデル・ストリートと名を変えてテムズ河に掛かるウォータールー・ブリッジに繋がります。画像はシアター・ランド周辺とコヴェント・ガーデン。  オクスフォード・ストリートと交差する辺りでは、かの有名な傘屋の左に見ながら南下します。1970年代に「なる〇ど・ザ・ワールド」というテレビ番組で紹介された店です。

オクスフォード・ストリートと交差する辺りでは、かの有名な傘屋の左に見ながら南下します。1970年代に「なる〇ど・ザ・ワールド」というテレビ番組で紹介された店です。

London Encyclopaedia(ストリートの歴史ガイドブック)を脇に地図上の道を辿って行くと、ブラックキャブの運転手試験(The Knowledge)の受験勉強をしているような気分です。どの道も面白いエピソードが多すぎて、かえってルートが決められなくなります。最初は片道だけで充分と思っていましたが、漱石も往復した筈ですから、我々も往復することにしました。つまり、往路きはテムズ河沿い。そして、復路は街中を適当に歩くことにしました。

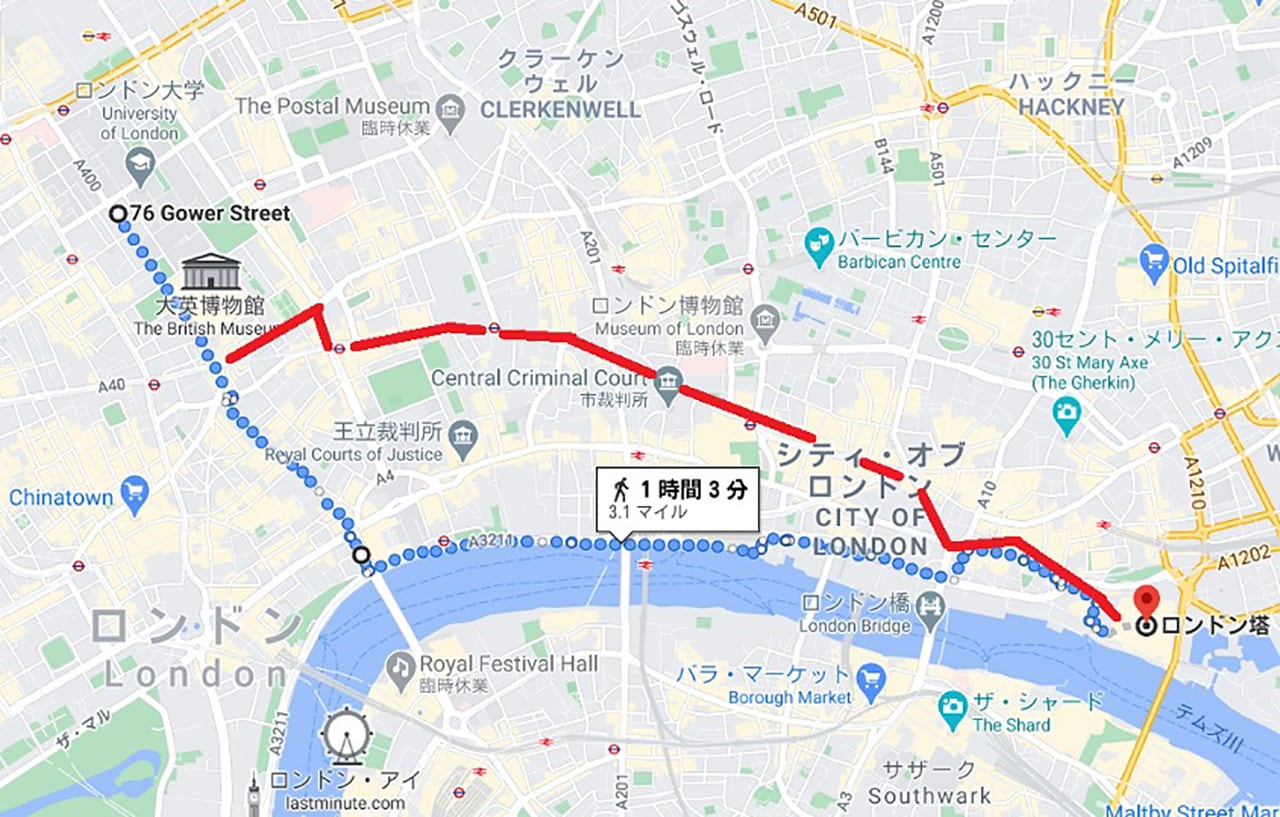

青い点線を辿れば、テムズ左岸沿いなので、倫敦塔までの道のりは容易です。帰路は赤い道筋を辿って、ガウワー・ストリートを目前にソーホーに向かい、チャイナタウンでランチを頂きました。

青い点線を辿れば、テムズ左岸沿いなので、倫敦塔までの道のりは容易です。帰路は赤い道筋を辿って、ガウワー・ストリートを目前にソーホーに向かい、チャイナタウンでランチを頂きました。

香港・広東系のチャイニーズでは、チキン、ダック(鴨)、チャーシュー、そしてクリスピーポークの4種類のBBQが基本です。2種を選んで、茹で野菜と一緒にご飯にのせていただきます。ロンドンの食事と言えば、日本ではお目に掛からないロンドンの中華を選んでしまう在英邦人です。4種のBBQが吊るしてある店であれば、メニューになくても注文可能です。酸っぱいチリソースではなく、薫り高いチリオイルと爽やかなジンジャーソースも付け合わせとして注文可能です。

香港・広東系のチャイニーズでは、チキン、ダック(鴨)、チャーシュー、そしてクリスピーポークの4種類のBBQが基本です。2種を選んで、茹で野菜と一緒にご飯にのせていただきます。ロンドンの食事と言えば、日本ではお目に掛からないロンドンの中華を選んでしまう在英邦人です。4種のBBQが吊るしてある店であれば、メニューになくても注文可能です。酸っぱいチリソースではなく、薫り高いチリオイルと爽やかなジンジャーソースも付け合わせとして注文可能です。

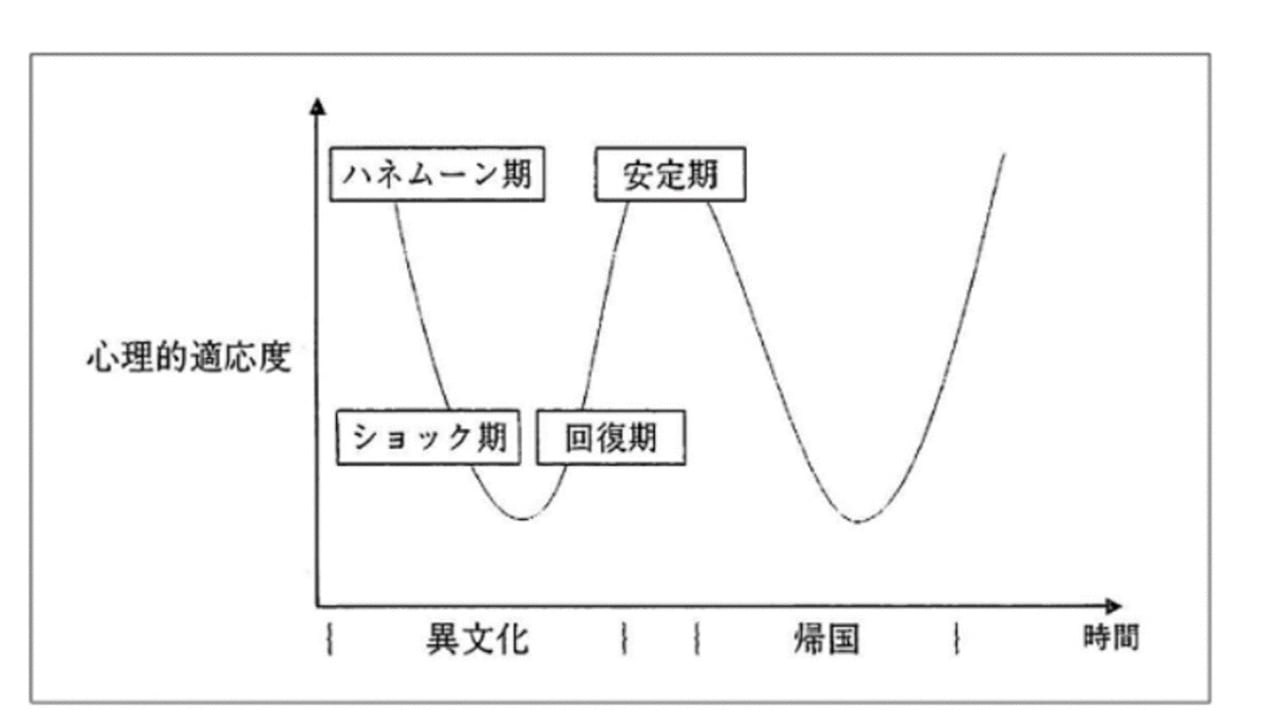

カルチャーショック理論の図。異文化期にU字曲線、帰国すると自国文化に違和感を覚えてショック期を迎えてW字曲線を経験します。

カルチャーショック理論の図。異文化期にU字曲線、帰国すると自国文化に違和感を覚えてショック期を迎えてW字曲線を経験します。

当方の個人的な意見に過ぎませんが、漱石の2年間の留学期間は、第二段階のショック期と第三段階の回復期との間を言ったり来たりする状態であったように見受けられます。国際情勢から取り残され、オクスブリッジなどへの就学費用が足りないばかりか、貧乏な生活を強いられたこと、イギリス文学を研究して何になるのかという疑問が湧き、さらに到底イギリス紳士にはなれないことを自覚した彼は、様々な負の要因を抱えたため、あえてショック期を受け容れて、帰国までに限定した引きこもりの研究生活に当てたのだと思います。

ウォータールー・ブリッジまで来れば、倫敦塔のすぐ先にあるタワーブリッジが見えます。手前はミレニアム橋。

ウォータールー・ブリッジまで来れば、倫敦塔のすぐ先にあるタワーブリッジが見えます。手前はミレニアム橋。

当方の場合、糧を稼ぐ必要性から、引きこもることはありませんでしたが、翌年のイースターごろまでの半年間ほどショック期が続きました。にわかに陽気がよくなり、ルーベンスの絵画のような陽が差してくると、勤務中でも外に飛び出したい衝動に駆られました。そのころ、助けになったのは、同じような境遇を乗り越えてきた在英邦人たちでした。10年、20年など長期に渡る在英邦人生活の先輩である彼らの落ち着いた話しぶりに、いら立ちを鎮めた自分に気づかされたものです。 漱石の場合は、後に味の素の開発者となる池田菊苗など、同じ境遇でイギリス暮らしをする数名の邦人との付き合いで励ましを受けていたようですが、第四段階の安定期につながるほどの効果を得ずして留学期間を終えることになったのではないかと想像します。

テムズ河畔では、さらに河口まで下っていくと牡蠣の産地もあります。ビリングスゲートの魚市場以前から牡蠣の取り扱い業者は多かったようです。ローマ軍も牡蠣の貝塚をたくさん残していたことは、2016年4月の記事でも述べました。

テムズ河畔では、さらに河口まで下っていくと牡蠣の産地もあります。ビリングスゲートの魚市場以前から牡蠣の取り扱い業者は多かったようです。ローマ軍も牡蠣の貝塚をたくさん残していたことは、2016年4月の記事でも述べました。

むしろ、W曲線の始まりに当たる、帰国後の漱石がイギリスというフィルターを通して見た日本をどう思ったのかが気になります。当方も何度か経験していますが、数年間外国で生活した後に久々に日本に戻ると、「日本ってこんなところだったっけ?」という新たな色眼鏡を身に着け、逆カルチャーショック(W曲線の第二段階:帰国後のショック期、リ・エントリーショック期)を味わうのです。第四段階の異文化適応は自分化と異文化との差を理解し、異文化内での適切な対応を意味するのですが、漱石がイギリスでその過程をほとんど経験していないとすれば、帰国して日本生活を再開したときに、日本や東京に対して何を思ったのでしょうか。彼の作品ではイギリスかぶれになるどころか、留学で日本人としてのアイデンティティを強固にしたように見受けられます。つまり、W曲線をかたどるリ・エントリー(再入国)ショックは自覚していないのではないかと推測します。渡英以前から、漱石は日本や日本人を批判していましたが、帰国後には日本人や日本文化に対する気もちが変容した結果として、多くの文学作品に繋がっていったのではないだろうかというのは当方の素朴な意見です。

テムズ河畔は80年代に護岸工事をしてから、かなり歩きやすく、きれいになりました。ホームレスも落書きも少なくなって犯罪も激減しました。夏至の夕暮れと言っても、午後9時ごろに河岸の散歩は見るべきものも多くて快適です。

テムズ河畔は80年代に護岸工事をしてから、かなり歩きやすく、きれいになりました。ホームレスも落書きも少なくなって犯罪も激減しました。夏至の夕暮れと言っても、午後9時ごろに河岸の散歩は見るべきものも多くて快適です。

右岸のサザーク側から眺める倫敦塔。やはり、塔というよりも櫓(やぐら)ですね。画像は2003年なので、現在の光景とは異なります。

右岸のサザーク側から眺める倫敦塔。やはり、塔というよりも櫓(やぐら)ですね。画像は2003年なので、現在の光景とは異なります。

さて、本稿では娘と歩いた、漱石の最初の下宿先であったガウワー・ストリートからロンドン塔までの道のりを裏道ガイドのように述べるつもりでした。その事実確認のため、現在ヨークシャーに住む娘とリモートで、2005年の散歩の思い出を語っていると、いつの間にかカルチャーショック理論や、現在の彼女の職業である心理カウンセリングの話題となり、以上のような文章に導かれてしまいました。倫敦塔までの道のりは、画像でお楽しみくだされば幸いです。今回紹介したカルチャーショック理論と現実主義に基づく心理の整理方法は、今後の日本が外国人を受け入れていくうえで、とても重要な知識になると思います。また、どんなにイギリスが好きな方でも1年以上の長期間を過ごせば、カルチャーショックとその克服方法は避けられない経験となるでしょう。ご参考になれば幸甚です。

Photo&Text by M.Kinoshita

真ん中の青いドアが漱石の最初の宿となったガウワー・ストリート76番。文献にはブルームズベリー・ストリートと書かれたものもありますが、ガウワーとブルームズベリーは続き道で、南下する途中で道名が変わります。このタウンハウスは、玄関ドアの様子や元々大きな看板が掲げられていた跡を眺める限り、何度も改修されてきたことが分かります。

真ん中の青いドアが漱石の最初の宿となったガウワー・ストリート76番。文献にはブルームズベリー・ストリートと書かれたものもありますが、ガウワーとブルームズベリーは続き道で、南下する途中で道名が変わります。このタウンハウスは、玄関ドアの様子や元々大きな看板が掲げられていた跡を眺める限り、何度も改修されてきたことが分かります。下宿からロンドン塔まで歩いてみる計画

最初に歩いてみたのは2005年。まだ14歳だった我が娘と当方の二人で、漱石のたどったであろう道をその下宿からロンドン塔まで歩いてみたのは10月のこと。この時期を選んだのは、漱石が歩いたおおよその日程を確かめ、実際にその道筋を辿れば、小説には書かれていない何か新しいことがわかるかもしれないと思ったからでした。日本語で「倫敦塔」を読んだばかりの娘と地図を見ながら、どんな経路が良いかなと話し合いましたが、せいぜい3マイルの距離。下宿からウォータールー・ブリッジまで南下すると、倫敦塔まではL字型のルートとなり、右側はどんよりと流れるテムズ河の単調な景色。たとえ、どんなに遠回りしても、あちこち寄り道しながら歩いても1、2時間で着いてしまいます。 ブルームズベリー・ストリートはオクスフォード・ストリートと交差するとシャフツベリー・ストリート、さらにエンデル・ストリートと名を変えてテムズ河に掛かるウォータールー・ブリッジに繋がります。画像はシアター・ランド周辺とコヴェント・ガーデン。

ブルームズベリー・ストリートはオクスフォード・ストリートと交差するとシャフツベリー・ストリート、さらにエンデル・ストリートと名を変えてテムズ河に掛かるウォータールー・ブリッジに繋がります。画像はシアター・ランド周辺とコヴェント・ガーデン。 オクスフォード・ストリートと交差する辺りでは、かの有名な傘屋の左に見ながら南下します。1970年代に「なる〇ど・ザ・ワールド」というテレビ番組で紹介された店です。

オクスフォード・ストリートと交差する辺りでは、かの有名な傘屋の左に見ながら南下します。1970年代に「なる〇ど・ザ・ワールド」というテレビ番組で紹介された店です。London Encyclopaedia(ストリートの歴史ガイドブック)を脇に地図上の道を辿って行くと、ブラックキャブの運転手試験(The Knowledge)の受験勉強をしているような気分です。どの道も面白いエピソードが多すぎて、かえってルートが決められなくなります。最初は片道だけで充分と思っていましたが、漱石も往復した筈ですから、我々も往復することにしました。つまり、往路きはテムズ河沿い。そして、復路は街中を適当に歩くことにしました。

青い点線を辿れば、テムズ左岸沿いなので、倫敦塔までの道のりは容易です。帰路は赤い道筋を辿って、ガウワー・ストリートを目前にソーホーに向かい、チャイナタウンでランチを頂きました。

青い点線を辿れば、テムズ左岸沿いなので、倫敦塔までの道のりは容易です。帰路は赤い道筋を辿って、ガウワー・ストリートを目前にソーホーに向かい、チャイナタウンでランチを頂きました。ロンドンと孤独

漱石がイギリスに滞在した1900年と言えば、19世紀最後の年、東京の駐日全権イギリス公使アーネスト・サトウの任期が終わる頃。この頃、中国の北京では義和団の乱が起こっていました。サトウの後任となる駐清国イギリス全権公使のマクドナルドを代表にした清国に駐在する世界の外交団は、援軍を待つ籠城生活を強いられていました。列強対中国の戦争にもなりかねないこの義和団の乱が、当時のイギリスではトップニュースでした。漱石の述べた「日本橋に放り出された御殿場のウサギの心境」とは、世界情勢の渦中でイギリスがリーダーシップを執る一方、イギリス社会の片隅に追いやられた自分と、世界情勢との乖離から強いストレスを感じていたのでしょう。おまけに、漱石が倫敦塔まで歩いた10月とはイギリスの暗い冬の始まりであり、冬でも明るい江戸・東京育ちの邦人にはかなりキツイ季節です。どんどん日が短くなり、寒さが身に沁みてきます。空も低く、曇天が続き、太陽はほとんど隠れたままの季節。最初の散策に、この季節を選んだことで、漱石の心境が理解しやすい気がしました。ロンドンで、当方が初めて冬を越した1980年代の10月から、春の陽気で賑わい始める翌年のイースターまでの約半年間は精神的に大変にキツく、うつ病になるかと思われるほど落ち込みましたので、漱石のロンドン観と甚(いた)く一致します。 香港・広東系のチャイニーズでは、チキン、ダック(鴨)、チャーシュー、そしてクリスピーポークの4種類のBBQが基本です。2種を選んで、茹で野菜と一緒にご飯にのせていただきます。ロンドンの食事と言えば、日本ではお目に掛からないロンドンの中華を選んでしまう在英邦人です。4種のBBQが吊るしてある店であれば、メニューになくても注文可能です。酸っぱいチリソースではなく、薫り高いチリオイルと爽やかなジンジャーソースも付け合わせとして注文可能です。

香港・広東系のチャイニーズでは、チキン、ダック(鴨)、チャーシュー、そしてクリスピーポークの4種類のBBQが基本です。2種を選んで、茹で野菜と一緒にご飯にのせていただきます。ロンドンの食事と言えば、日本ではお目に掛からないロンドンの中華を選んでしまう在英邦人です。4種のBBQが吊るしてある店であれば、メニューになくても注文可能です。酸っぱいチリソースではなく、薫り高いチリオイルと爽やかなジンジャーソースも付け合わせとして注文可能です。カルチャーショック理論と漱石

ところで、カルチャーショック理論のU字曲線、W字曲線をご存じの方も多いと思います。その理論によれば、新しい生活が外国で始まった場合、最初の段階は環境のすべてが新鮮に感じられ、何事も楽観的に異文化に接触できる精神状態なのでハネムーン期と呼ばれます。そして、第二段階のショック期になると、その異文化に敵対心を持ったり、ステレオタイプ化(思い込み化)したりという捉え方をします。さらに、第三段階の回復期に進んで言語や周りの環境にも慣れてくると、異文化を学び始める文化変容期に入り、最終の第四段階では自国文化を背景にした認知的な共感と感情的な共感を現地の人々と共有するようになることで、異文化との個人的な適応が完成すると言われています。 カルチャーショック理論の図。異文化期にU字曲線、帰国すると自国文化に違和感を覚えてショック期を迎えてW字曲線を経験します。

カルチャーショック理論の図。異文化期にU字曲線、帰国すると自国文化に違和感を覚えてショック期を迎えてW字曲線を経験します。当方の個人的な意見に過ぎませんが、漱石の2年間の留学期間は、第二段階のショック期と第三段階の回復期との間を言ったり来たりする状態であったように見受けられます。国際情勢から取り残され、オクスブリッジなどへの就学費用が足りないばかりか、貧乏な生活を強いられたこと、イギリス文学を研究して何になるのかという疑問が湧き、さらに到底イギリス紳士にはなれないことを自覚した彼は、様々な負の要因を抱えたため、あえてショック期を受け容れて、帰国までに限定した引きこもりの研究生活に当てたのだと思います。

ウォータールー・ブリッジまで来れば、倫敦塔のすぐ先にあるタワーブリッジが見えます。手前はミレニアム橋。

ウォータールー・ブリッジまで来れば、倫敦塔のすぐ先にあるタワーブリッジが見えます。手前はミレニアム橋。当方の場合、糧を稼ぐ必要性から、引きこもることはありませんでしたが、翌年のイースターごろまでの半年間ほどショック期が続きました。にわかに陽気がよくなり、ルーベンスの絵画のような陽が差してくると、勤務中でも外に飛び出したい衝動に駆られました。そのころ、助けになったのは、同じような境遇を乗り越えてきた在英邦人たちでした。10年、20年など長期に渡る在英邦人生活の先輩である彼らの落ち着いた話しぶりに、いら立ちを鎮めた自分に気づかされたものです。 漱石の場合は、後に味の素の開発者となる池田菊苗など、同じ境遇でイギリス暮らしをする数名の邦人との付き合いで励ましを受けていたようですが、第四段階の安定期につながるほどの効果を得ずして留学期間を終えることになったのではないかと想像します。

テムズ河畔では、さらに河口まで下っていくと牡蠣の産地もあります。ビリングスゲートの魚市場以前から牡蠣の取り扱い業者は多かったようです。ローマ軍も牡蠣の貝塚をたくさん残していたことは、2016年4月の記事でも述べました。

テムズ河畔では、さらに河口まで下っていくと牡蠣の産地もあります。ビリングスゲートの魚市場以前から牡蠣の取り扱い業者は多かったようです。ローマ軍も牡蠣の貝塚をたくさん残していたことは、2016年4月の記事でも述べました。むしろ、W曲線の始まりに当たる、帰国後の漱石がイギリスというフィルターを通して見た日本をどう思ったのかが気になります。当方も何度か経験していますが、数年間外国で生活した後に久々に日本に戻ると、「日本ってこんなところだったっけ?」という新たな色眼鏡を身に着け、逆カルチャーショック(W曲線の第二段階:帰国後のショック期、リ・エントリーショック期)を味わうのです。第四段階の異文化適応は自分化と異文化との差を理解し、異文化内での適切な対応を意味するのですが、漱石がイギリスでその過程をほとんど経験していないとすれば、帰国して日本生活を再開したときに、日本や東京に対して何を思ったのでしょうか。彼の作品ではイギリスかぶれになるどころか、留学で日本人としてのアイデンティティを強固にしたように見受けられます。つまり、W曲線をかたどるリ・エントリー(再入国)ショックは自覚していないのではないかと推測します。渡英以前から、漱石は日本や日本人を批判していましたが、帰国後には日本人や日本文化に対する気もちが変容した結果として、多くの文学作品に繋がっていったのではないだろうかというのは当方の素朴な意見です。

テムズ河畔は80年代に護岸工事をしてから、かなり歩きやすく、きれいになりました。ホームレスも落書きも少なくなって犯罪も激減しました。夏至の夕暮れと言っても、午後9時ごろに河岸の散歩は見るべきものも多くて快適です。

テムズ河畔は80年代に護岸工事をしてから、かなり歩きやすく、きれいになりました。ホームレスも落書きも少なくなって犯罪も激減しました。夏至の夕暮れと言っても、午後9時ごろに河岸の散歩は見るべきものも多くて快適です。カルチャーショック理論と将来の日本

2年間の留学生活は短いと思うのですが、漱石にはそれ以上の長い期間は無理だったことが諸々の文献から伺われます。彼がカルチャーショック理論(以下、C理論)を知っていれば、イギリスでの過ごし方も変わったかもしれません。実は、80年代の当方もC理論がよく判っていなかったのですが、段階的な克服方法を、現実主義的な我流のC理論を独自に展開していました。簡単に言うと、現実を見つめ、外的要因を受け容れ、内的要因の視点を変えることで、今の自分にできることを展開していくという単純なことです。ショック期の人間を見るなり、何の根拠もなく「元気に!ポジティブに!」と、C理論さえ知らずに持論を押し付ける輩は今でも多いと思いますが、当方はその短慮に辟易するだけでした。むしろ、現実主義に基づいた心理的な整理方法、すなわち当方の我流C理論はそれぞれの赴任先で、同じ組織に所属する人々にも評価されることになりました。漱石も漱石なりに何らかの理論を構築したうえで、精神的に耐えられる方法を見つけて出していたのかもしれません。 右岸のサザーク側から眺める倫敦塔。やはり、塔というよりも櫓(やぐら)ですね。画像は2003年なので、現在の光景とは異なります。

右岸のサザーク側から眺める倫敦塔。やはり、塔というよりも櫓(やぐら)ですね。画像は2003年なので、現在の光景とは異なります。さて、本稿では娘と歩いた、漱石の最初の下宿先であったガウワー・ストリートからロンドン塔までの道のりを裏道ガイドのように述べるつもりでした。その事実確認のため、現在ヨークシャーに住む娘とリモートで、2005年の散歩の思い出を語っていると、いつの間にかカルチャーショック理論や、現在の彼女の職業である心理カウンセリングの話題となり、以上のような文章に導かれてしまいました。倫敦塔までの道のりは、画像でお楽しみくだされば幸いです。今回紹介したカルチャーショック理論と現実主義に基づく心理の整理方法は、今後の日本が外国人を受け入れていくうえで、とても重要な知識になると思います。また、どんなにイギリスが好きな方でも1年以上の長期間を過ごせば、カルチャーショックとその克服方法は避けられない経験となるでしょう。ご参考になれば幸甚です。

Photo&Text by M.Kinoshita

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。