本年の始めから、British Made様のご厚意で休載させて頂きました。その間は、持病の改善、怪我のリハビリ、そして来るべきイギリスでの生活の再開に備えて、日本語教師資格の取得に取り組んでおりました。60の手習いでしたが、お蔭様で晴れて日本語教師の有資格者です。さて、そろそろ連載の再開と思いきや、イギリスの義父が急死。その葬儀に参加するために、ロシアとウクライナ間の戦争状態にもかかわらず、3月初旬にシベリアルートでロンドンに戻り、北回り(北極)ルートで東京に戻って来ました。実に2年2か月振りのロンドンです。

葬列に参加するほかにも、取材やら、在英の要人に会わなくてはならないということで、10日間ほど滞在しました。そのついでに懸案事項だった眼科検診を受けたり、思いがけないトラブルに巻き込まれたり、予期せぬ対応に追われたり…。それらの経験は久々に感じたイギリスらしさの数々だったので、皆さまにお伝えしたいと思い、連載再開の第一回目(通算118回め)から数回に渡って、今回の英国滞在記をお伝えしたいと思います。 ロンドン・ターミナル駅シリーズは、いずれ掲載させて頂きます。

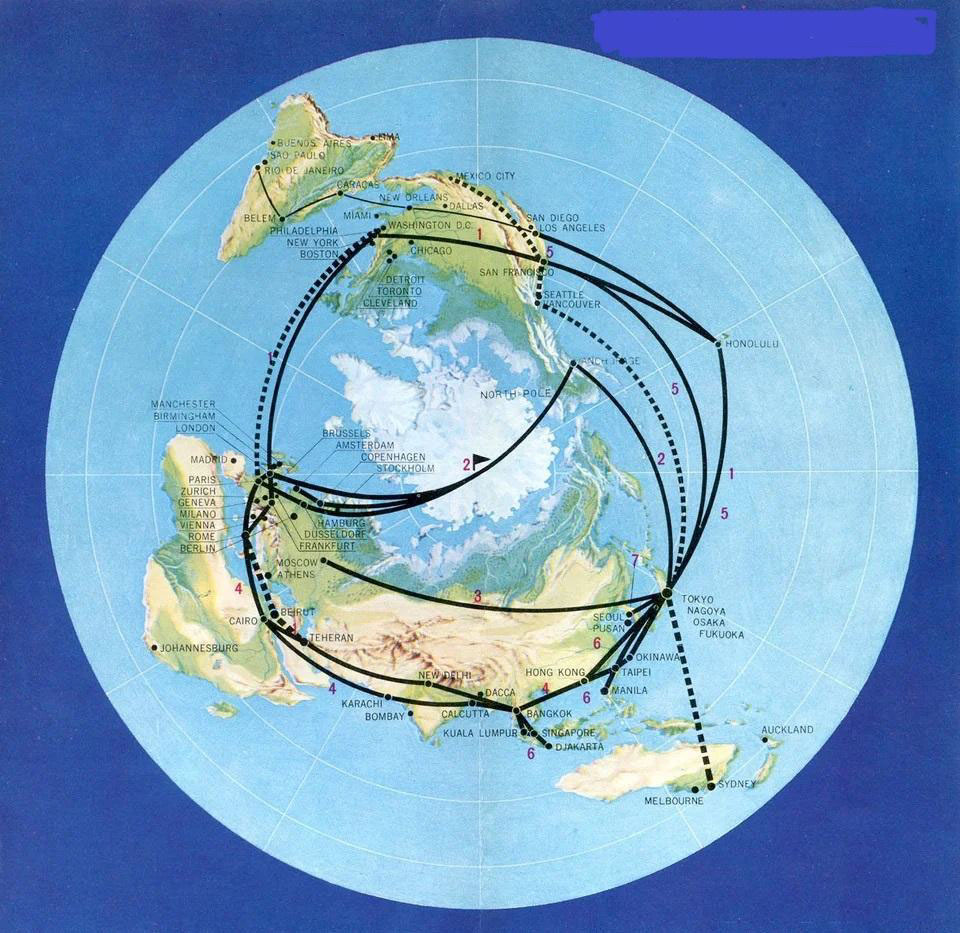

80年代の終わりから航空マンだった当方は、ロンドンー東京便でアンカレッジ経由から直行便への過渡期を経験しています。通常の12時間のフライトは「3」のシベリアルートです。直行便が始まった1990年頃からしばらくの間は、同じ12時間程度のモスクワルートも使われていました。 ルート「2」が示すように、北極回りは直行便と比較すると、かなりの遠回り。16時間以上かかる北極回り(polar route)のアンカレッジ経由から、直行便へとシフトした時は、コンピュータ上での予約の容易さに感激したものです。

80年代の終わりから航空マンだった当方は、ロンドンー東京便でアンカレッジ経由から直行便への過渡期を経験しています。通常の12時間のフライトは「3」のシベリアルートです。直行便が始まった1990年頃からしばらくの間は、同じ12時間程度のモスクワルートも使われていました。 ルート「2」が示すように、北極回りは直行便と比較すると、かなりの遠回り。16時間以上かかる北極回り(polar route)のアンカレッジ経由から、直行便へとシフトした時は、コンピュータ上での予約の容易さに感激したものです。

懐かしい画像を見つけました。正確には覚えていませんが、1989年以前の出発便のパネルです。欧州便はすべて北極回り(polar route)。そして、この画像から当方が興味深く思ったのは、大韓航空のロサンゼルス行きの表示。ホノルルでトランジットしてロサンゼルスまで行くのですね。そして、このようなルートの存在が、アメリカの航空会社に対して、日本よりもさらに遠くへの「以遠権」を認める理由になっていたのだなと判ります。つまり、アメリカ発東京行きとソウル行きが同じ便名になり、燃料経由地など不要である筈なのに2つの目的地を持つということです。この時代、IATA(国際航空運賃協会)のイニシアチブはアメリカに握られていたことが、この画像から伝わってきます。

懐かしい画像を見つけました。正確には覚えていませんが、1989年以前の出発便のパネルです。欧州便はすべて北極回り(polar route)。そして、この画像から当方が興味深く思ったのは、大韓航空のロサンゼルス行きの表示。ホノルルでトランジットしてロサンゼルスまで行くのですね。そして、このようなルートの存在が、アメリカの航空会社に対して、日本よりもさらに遠くへの「以遠権」を認める理由になっていたのだなと判ります。つまり、アメリカ発東京行きとソウル行きが同じ便名になり、燃料経由地など不要である筈なのに2つの目的地を持つということです。この時代、IATA(国際航空運賃協会)のイニシアチブはアメリカに握られていたことが、この画像から伝わってきます。

パイロットの粋な計らいで、ロンドンの上空を旋回。毎回、同じようなアングルで撮影していますが、いつで新鮮に感じられるのは、雲や空気などに彩られる景色の多様さゆえ。 今回、往路はシベリアルートでしたが、数日後にはウクライナ戦争のために往復とも北極回りへとルート変更されました。飛行ルートによって、このロンドン上空のルートも影響を受けるのでしょうか。

パイロットの粋な計らいで、ロンドンの上空を旋回。毎回、同じようなアングルで撮影していますが、いつで新鮮に感じられるのは、雲や空気などに彩られる景色の多様さゆえ。 今回、往路はシベリアルートでしたが、数日後にはウクライナ戦争のために往復とも北極回りへとルート変更されました。飛行ルートによって、このロンドン上空のルートも影響を受けるのでしょうか。

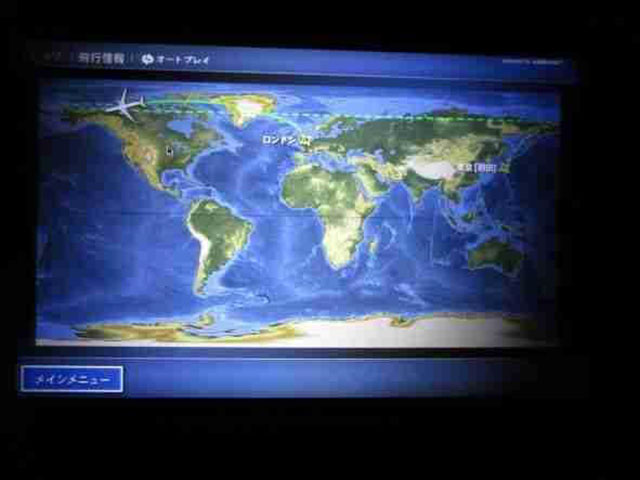

イギリスに向かうのはwestbound、日本に向かうのはeastboundという思い込みがありました。しかし、北極回りでは、イギリスからさらに西寄りに北へと向かい、アンカレッジからはさらに西に進んで、太平洋側から日本に向かいます。画像のようにメルカトル図法では、2度も折り返しているように見えます。地球の丸さを感じますね。

イギリスに向かうのはwestbound、日本に向かうのはeastboundという思い込みがありました。しかし、北極回りでは、イギリスからさらに西寄りに北へと向かい、アンカレッジからはさらに西に進んで、太平洋側から日本に向かいます。画像のようにメルカトル図法では、2度も折り返しているように見えます。地球の丸さを感じますね。

すぐに出た結果と言うと、60歳の妻は無問題。2年後の定期検診を示唆されただけ。61歳の当方は基本的に無問題ですが、白内障の進行度をチェックするために半年間のモニター期間を設けるとのことでした。つまり、半年後に再検査です。手術となると、手術決定から順番待ちで、おそらく2年後になるとのこと。イギリスの国民健保(NHS)はこういったいくつかの点(医師・技術・社会保険料の不足、運用面の不手際、無責任体制、予防医療の意識の低さ、原価意識の低さ)に脆(もろ)さが見られます。と言っても、致命的でもない白内障ですから、焦って有料のプライベート診察機関で手術を受けるほどのことでもないかなあ、という気がしています。

当方の検診を担当してくれたのは、素直な受け応えをする仕草が可愛らしい、うら若きパテル嬢というoptician。 まだ20代前半に見受けられます。彼女はBritish Overseas(海外領土のイギリス人)として移民してきたインド系の在英第四世代です。 したがって、その言葉遣いは完全にイギリス語です。そしてイギリス国籍のイギリス人です。

彼女がメガネの処方箋を書いてくれたので、質問しました。「メガネはここで作らなければならないのですか」彼女が応えます。「どのメガネ屋でもいいですよ」当方が受け応えます。「そうですよね。我々日本人のようなフラットな顔立ちに合うメガネフレームはイギリスにはなかなかありませんものね。そういえば、インドに駐在していた友人がムンバイのメガネ屋で作ろうとしたら、彼の平坦な顔に合わせるためにフレームをopticianが無理に曲げてしまって、新品のメガネがボロボロになった状態で渡されたそうです」と言うと、何が面白かったのか分かりませんが、パテル嬢は大爆笑。

そして、白内障対策としてサングラスを頻繁に使ってくださいと笑いを抑えながらアドバイスをくれたところで、磁石クリップ式サングラスをサッと装着して見せ、「これは日本製ですよ」とことばを添えると、彼女は驚きを添えた真顔で言いました。「日本のテクノロジーはアメイジングですね」「そうですね。何しろ、このフラットな顔に合わせたメガネを作れるんですから」と当方が言葉をつなげるとまたもや大爆笑。 笑いのポイントは「フラットな顔」にあったようです。映画「テルマエ・ロマエ」を観たことがあるのでしょうか。

「パテルさん、そこ、笑うところ? まあ、いいけど、印欧族のようにはっきりした顔立ちに生まれたいと願う日本人は多いですよ」と言うと、さらに爆笑。 顔立ちの違いを自覚した東洋人の言説は、彼女にとって新鮮で楽しいトピックだったようです。 たぶん、opticianというルーティン的な仕事で、日に何十人と接していても、当方のように言葉遊びをする患者(検査希望者?)などほとんどいないので、それが楽しかったかもしれません。 当方も半年後の検査はフレンドリーな彼女に担当してもらいたいと思いました。 しかし、眼鏡を作って1年も経っていないのに、「今使っているメガネの度数が弱すぎるから作り直せ」という処方を受けたことにはいささか不安を感じました。日本に戻ってメガネ屋に処方箋を見せて相談します。と、その場を去りましたが、その処方箋、…英語ですわ。 数字を見せれば、日本のメガネ屋でも理解可能でしょうか。

また、今回改めて確認したことは、インド・香港などのブリティッシュ・オーヴァーシーズや、EC諸国出身など、もともと外国に祖先の起源を持ち、イギリスで働く医療関係者のほとんどが、正統派のイギリス英語を使っていることでした。当方が住み始めた80年代のイギリスではGP(General Practitioner:診療所)の何名かの担当医は、インド系の人々で、しかも移住第1,2世代でしたから、母国語はヒンドゥ語なのですね。

つまり、その母国語の抑揚や発音で英語を使うので、神南放送局の「カムカム・ラジオ英会話」で英語を学んだ当方には、当時のインド系医師が何を言っているのか全く分からないことが何度もありました。EC出身者の医師の中には今でも母国語訛りの英語を多く見受けます。念のために申し上げますが、ここにこうしてお伝えすることは、断じて差別発言ではありません。むしろ、事実として受け止めるべきことであり、我々日本人も外国人を多く受け容れるようになれば、80~90年代のイギリスと同様の過渡期を迎えるであろうことを示唆し、その外国人の話す日本語や文化的な努力を寛容に受け容れるべき姿勢を考える機会としてとらえて頂きたいと願うものです。

街の安売りメガネ屋です。今回はこのチェーン店で眼科検診を受けました。 メガネを作るために在英邦人のほとんどは、ロンドンなど大都市の日系メガネ屋を利用します。 20年ほど前、郊外に住んでいた当方は近場のこのチェーン店で、一度だけメガネを作ったことがあります。フレーム探しに時間を掛けて、苦労したのですが、快適な眼鏡にはなりませんでした。個人的な経営のメガネ屋であれば、どんな顔にも適したメガネを作ってくれるとのことですが、それなりに費用が掛かります。

街の安売りメガネ屋です。今回はこのチェーン店で眼科検診を受けました。 メガネを作るために在英邦人のほとんどは、ロンドンなど大都市の日系メガネ屋を利用します。 20年ほど前、郊外に住んでいた当方は近場のこのチェーン店で、一度だけメガネを作ったことがあります。フレーム探しに時間を掛けて、苦労したのですが、快適な眼鏡にはなりませんでした。個人的な経営のメガネ屋であれば、どんな顔にも適したメガネを作ってくれるとのことですが、それなりに費用が掛かります。

薬局のBootsでもメガネを提供する店舗があります。そして、眼科検診はなぜかBootsが人気です。予約の電話をすると3か月先と言われてしまいました。他店とは検査の精度が異なるのかな。ちょいと気になります。

薬局のBootsでもメガネを提供する店舗があります。そして、眼科検診はなぜかBootsが人気です。予約の電話をすると3か月先と言われてしまいました。他店とは検査の精度が異なるのかな。ちょいと気になります。

視力検査は、日本とは異なっていて、アルファベットの読み上げで行います。なぜ文字が反転しているのかって? 被検査者は鏡に映った文字を読み上げるので、検査版の文字は反転しています。鏡を使う理由を尋ねると、こちらのオフィスでは、視力検査をするための距離が十分に取れないため…とのこと。要は検査室が狭いってことですね。

視力検査は、日本とは異なっていて、アルファベットの読み上げで行います。なぜ文字が反転しているのかって? 被検査者は鏡に映った文字を読み上げるので、検査版の文字は反転しています。鏡を使う理由を尋ねると、こちらのオフィスでは、視力検査をするための距離が十分に取れないため…とのこと。要は検査室が狭いってことですね。

この鏡に写った文字を読み上げます。彼らには合理的な方法のようです。

この鏡に写った文字を読み上げます。彼らには合理的な方法のようです。

症状を説明し、日本の歯科主治医からのアドバイス(英文e-mail)を見せ、X線撮影して、歯科医師の診断を仰ぐと、5日間分の抗生剤を処方されました。診察について言えば、これだけの話ですが、診察中の歯科医師とのやり取りを皆さんに紹介したいと思います。

まず、歯科医はイギリス人と結婚しているウクライナ人女性でした。名前と英語の発音から気づいたので、診察の始まる前に彼女の家族の安否を尋ねましたら、ご両親や兄弟がスイスやベラルーシに住んでいるので、とりあえず安全とのこと。しかし、避難途中の友人たちが心配なので、イギリスで受け容れてもらう手続きを考えているとのことでした。 歯を診てもらうだけなので、こんな話はしなくても良いのですが、異国で外国人同士に会うと、「どこから来たの?」という会話は挨拶替わりの常套句です。 こうした話で、単なる事務的なかかわりから、情の湧くかかわりや人道的なかかわりへと両者の新たな関係性が広がることもあります。

当方も日本人であることを告げると、歯の治療内容を見て、日本の歯科技術を褒めてくれました。当方は世界の何か国かで歯科治療を受けていますが、ことあるごとに日本の歯科技術は高く評価されます。しかし、当方は思います。イギリス人と日本人との共通点のひとつは歯並びの悪さ。アメリカ的な歯科美容を意識した人々は歯の矯正に熱心ですが、イギリスでは必要最低限の矯正しか需要がない傾向にあると思います。実際に、日英米の3か国で歯科医をしてきた友人も当方と同意見です。そして、イギリス人であるか、アメリカ人であるか、言葉を聞いても判別できなかったら、その人の歯並びを見て判断する、とのこと。

また、このウクライナ人歯科医師に限らず、先ほどのパテル嬢も含めて、今回の訪英で言葉を交わしたイギリス人や英在住者の元外国人の中には、本人やご両親が日本に旅行したことがあると言う人が多かったことも印象的でした。 そして、日本には整然とした体系を感じさせる文化的魅力(接客、自尊・他尊の言葉遣いや態度など)があり、その文化空間の中で、もてなしを受けていることがとても心地よいとか、日本には過去(寺社と昭和・平成)と現在(目の前にある構造物)と未来(未来を想像させる都市や首都高速)の3つの時間が同時に共存していると言われたことが印象的でした。首都高速は昭和の造形物ですが、クールな未来都市の姿に見えるそうです。彼らの日本に対するイメージから、日本語を学ぶ英国人たちが増えている背景を垣間見る思いがしました。

その優秀な両名が医療と外交という道に進んだことはもちろん興味深いことですが、彼女らの出たグラマー・スクールは女性初のエベレスト登山家や、TVプレゼンター、女性政治家などの有名人を多く輩出しています。おまけに、その親御さんには、旅行会社トーマス・クックの元会長だったり、香港上海銀行の頭取だったり、王室で長く働いていたり、軍人として多くの勲章を授与していたり…と歴史に名を残すと思われる人物が多々います。しかし、その親御さんたちは、亡くなった義父と同世代以上であるため、ほとんどが養老施設に入っているか、亡くなっています。そして、毎年出版されるWho’s whoという人名録に名を残しているという話をジェーンから聞き及びました。

ロンドンのフリーメイソン ©Joyofmuseums

ロンドンのフリーメイソン ©Joyofmuseums

今回、日本に戻ってから、国会図書館で、ここ数年間のWho’s Whoや世界の人名録を見てみますと、妻の友人たちの有名な親御さんたちの多くが、生前に秘密結社フリーメイソンズに関与していたことが判りました。イギリス国内だけでなく、世界の政治に深く関与している秘密結社にはイギリスらしさが感じられます。ただし、フリーメイソンについて述べると相当長くなります。機会があれば私なりの解釈をお伝えすることもあるかもしれません。

ちなみに、駐日イギリス大使くらいのステータス(女王に任命されたイギリスの名代)になれば、Who’s Whoにプロファイルまでが掲載され、公表されます。 現駐日イギリス大使のジュリア・ロングボトムは2021年版に載っています。20年ほど前までは次席の公使でもWho’s Whoに掲載されたものですが、最近は有名人が増えすぎて編集が厄介になったせいか、載る人数は限られています。したがって、駐韓と駐日のイギリス公使で退職する予定の拙妻はWho’s Whoに載ることはありません。家族の名前や連絡先も載るので、ちょっとホッとしています。 名誉を重んじる人は載っても構わないのかもしれませんが…。

東京のフリーメイソン

東京のフリーメイソン

パブ、レストランなどの店先で、店員とのやり取りでも、同じような体験をしましたし、義父の葬儀で我が子らと姪や甥たちが集まる中でも、会話に取り残される感じがしました。言葉は聞き取れているのに、なんだか意味が判らないなぁという霧の中で一人ポツンと立たされたような気分です。そういうときは、当方が外国人だからかもなあ、と諦めてしまうこともあるのですが、同席している同世代のイギリス人、義弟や義妹が若者たちの会話にほとんど反応していないことに気づきました。彼らも若者のコトバに反応しにくい様子だったので、後で聞いてみると、彼らも若者の表現がよく分からないし、ついて行くのが面倒くさいとのことでした。外国映画を観ていて、その展開が理解できずに「何故?」と思いながら、ストーリーに一所懸命についていく感じです。

そういえば、日本でも若い店員さんの早口について行かれないなあ、と感じます。これは単に加齢による反応速度の低下ということだけではなく、若者同士だけで通じ合うハイ・コンテクストなコトバが使われているからではないかなと考えます。言い換えれば、空気の読み方が若者と我々高齢者とでは少し異なるかもしれないということです。

ちなみにコンテクストとは、意味とか事象ではなく、前後関係とか背景情報のことです。日本語は元来「ツーと言えばカーと言う」ハイ・コンテクスト文化のコトバですが、ロー・コンテクスト文化の英語の中にもそれなりに、ハイ・コンテクストな背景があるので、2年2か月振りに出合う場面では、ちょいと分かりにくいこともあったという話です。 この状況を打開するには2つの対策があります。ひとつは、毎日イギリスの新聞を読み、テレビ・ラジオを1週間くらい聞き続けること。 これだけでもかなり改善します。二つめは、それでもダメなら諦めることです。60歳を超えてまだ語学力の向上を(ちょっとだけ)目指していますが、できないことは諦めて、コミュニケーション上の工夫をすることもアリだなと思います。若者にへつらうのではなく、「教えて下さい」と、謙虚に対応することですかね。

長くなってしまったので、今日はここで終わりにしますが、次回以降も今回の10日間の渡航記は続きます。コロナ制限が解除された直後のイギリス、日本に居てスポイル(ダメに)されてしまったこと、何回目かのカルチャーショック、イギリスで必ずやること、葬式に「ホッキョクグマ?」、バスを乗り継ぐ技、John Lewisでお茶、Gショックなどなど、一度に書ききれませんので、何回かに分けて連載させて頂きます。お楽しみに。

Text by M.Kinoshita

葬列に参加するほかにも、取材やら、在英の要人に会わなくてはならないということで、10日間ほど滞在しました。そのついでに懸案事項だった眼科検診を受けたり、思いがけないトラブルに巻き込まれたり、予期せぬ対応に追われたり…。それらの経験は久々に感じたイギリスらしさの数々だったので、皆さまにお伝えしたいと思い、連載再開の第一回目(通算118回め)から数回に渡って、今回の英国滞在記をお伝えしたいと思います。 ロンドン・ターミナル駅シリーズは、いずれ掲載させて頂きます。

80年代の終わりから航空マンだった当方は、ロンドンー東京便でアンカレッジ経由から直行便への過渡期を経験しています。通常の12時間のフライトは「3」のシベリアルートです。直行便が始まった1990年頃からしばらくの間は、同じ12時間程度のモスクワルートも使われていました。 ルート「2」が示すように、北極回りは直行便と比較すると、かなりの遠回り。16時間以上かかる北極回り(polar route)のアンカレッジ経由から、直行便へとシフトした時は、コンピュータ上での予約の容易さに感激したものです。

80年代の終わりから航空マンだった当方は、ロンドンー東京便でアンカレッジ経由から直行便への過渡期を経験しています。通常の12時間のフライトは「3」のシベリアルートです。直行便が始まった1990年頃からしばらくの間は、同じ12時間程度のモスクワルートも使われていました。 ルート「2」が示すように、北極回りは直行便と比較すると、かなりの遠回り。16時間以上かかる北極回り(polar route)のアンカレッジ経由から、直行便へとシフトした時は、コンピュータ上での予約の容易さに感激したものです。 懐かしい画像を見つけました。正確には覚えていませんが、1989年以前の出発便のパネルです。欧州便はすべて北極回り(polar route)。そして、この画像から当方が興味深く思ったのは、大韓航空のロサンゼルス行きの表示。ホノルルでトランジットしてロサンゼルスまで行くのですね。そして、このようなルートの存在が、アメリカの航空会社に対して、日本よりもさらに遠くへの「以遠権」を認める理由になっていたのだなと判ります。つまり、アメリカ発東京行きとソウル行きが同じ便名になり、燃料経由地など不要である筈なのに2つの目的地を持つということです。この時代、IATA(国際航空運賃協会)のイニシアチブはアメリカに握られていたことが、この画像から伝わってきます。

懐かしい画像を見つけました。正確には覚えていませんが、1989年以前の出発便のパネルです。欧州便はすべて北極回り(polar route)。そして、この画像から当方が興味深く思ったのは、大韓航空のロサンゼルス行きの表示。ホノルルでトランジットしてロサンゼルスまで行くのですね。そして、このようなルートの存在が、アメリカの航空会社に対して、日本よりもさらに遠くへの「以遠権」を認める理由になっていたのだなと判ります。つまり、アメリカ発東京行きとソウル行きが同じ便名になり、燃料経由地など不要である筈なのに2つの目的地を持つということです。この時代、IATA(国際航空運賃協会)のイニシアチブはアメリカに握られていたことが、この画像から伝わってきます。 パイロットの粋な計らいで、ロンドンの上空を旋回。毎回、同じようなアングルで撮影していますが、いつで新鮮に感じられるのは、雲や空気などに彩られる景色の多様さゆえ。 今回、往路はシベリアルートでしたが、数日後にはウクライナ戦争のために往復とも北極回りへとルート変更されました。飛行ルートによって、このロンドン上空のルートも影響を受けるのでしょうか。

パイロットの粋な計らいで、ロンドンの上空を旋回。毎回、同じようなアングルで撮影していますが、いつで新鮮に感じられるのは、雲や空気などに彩られる景色の多様さゆえ。 今回、往路はシベリアルートでしたが、数日後にはウクライナ戦争のために往復とも北極回りへとルート変更されました。飛行ルートによって、このロンドン上空のルートも影響を受けるのでしょうか。 イギリスに向かうのはwestbound、日本に向かうのはeastboundという思い込みがありました。しかし、北極回りでは、イギリスからさらに西寄りに北へと向かい、アンカレッジからはさらに西に進んで、太平洋側から日本に向かいます。画像のようにメルカトル図法では、2度も折り返しているように見えます。地球の丸さを感じますね。

イギリスに向かうのはwestbound、日本に向かうのはeastboundという思い込みがありました。しかし、北極回りでは、イギリスからさらに西寄りに北へと向かい、アンカレッジからはさらに西に進んで、太平洋側から日本に向かいます。画像のようにメルカトル図法では、2度も折り返しているように見えます。地球の丸さを感じますね。オプティシャン(眼科技士)と話して不安になる

イギリスの街中のハイストリートには、地元由来のメガネ屋の他にチェーン店のメガネ屋数店が競合しています。そして、どの店にもoptician(オプティシャン:眼科技士)が常駐しています。Opticianとは、眼科検診、目の健康に関するアドバイス、そしてメガネの度数などを処方する専門技術士のこと。 専門病院で外科的な執刀まで行う眼科医(Ophthalmologist)とは異なる資格及び免許です。当方ら夫婦は、30ポンドの費用を払って、基本的な眼科検診を受けるようにと、イギリスの国民健康保険から指示を受けていましたが、その検査はコロナ禍のために2年以上伸ばしたままの状況でした。 そして、イギリスでロックダウンが完全に解除された機会に検診を受けることにしました。 すると、その2年間に60歳を超えてしまい、検査を申し込むと検診は無料になっていました。 もちろん、60歳以上で、且つイギリス居住権利者、納税者に限って無料になるわけです。ちょっと得したなあと感じると同時に、社会的な老いを感じました。ただし、緑内障、白内障のテストはプラス10ポンドの追加料金。すぐに出た結果と言うと、60歳の妻は無問題。2年後の定期検診を示唆されただけ。61歳の当方は基本的に無問題ですが、白内障の進行度をチェックするために半年間のモニター期間を設けるとのことでした。つまり、半年後に再検査です。手術となると、手術決定から順番待ちで、おそらく2年後になるとのこと。イギリスの国民健保(NHS)はこういったいくつかの点(医師・技術・社会保険料の不足、運用面の不手際、無責任体制、予防医療の意識の低さ、原価意識の低さ)に脆(もろ)さが見られます。と言っても、致命的でもない白内障ですから、焦って有料のプライベート診察機関で手術を受けるほどのことでもないかなあ、という気がしています。

当方の検診を担当してくれたのは、素直な受け応えをする仕草が可愛らしい、うら若きパテル嬢というoptician。 まだ20代前半に見受けられます。彼女はBritish Overseas(海外領土のイギリス人)として移民してきたインド系の在英第四世代です。 したがって、その言葉遣いは完全にイギリス語です。そしてイギリス国籍のイギリス人です。

彼女がメガネの処方箋を書いてくれたので、質問しました。「メガネはここで作らなければならないのですか」彼女が応えます。「どのメガネ屋でもいいですよ」当方が受け応えます。「そうですよね。我々日本人のようなフラットな顔立ちに合うメガネフレームはイギリスにはなかなかありませんものね。そういえば、インドに駐在していた友人がムンバイのメガネ屋で作ろうとしたら、彼の平坦な顔に合わせるためにフレームをopticianが無理に曲げてしまって、新品のメガネがボロボロになった状態で渡されたそうです」と言うと、何が面白かったのか分かりませんが、パテル嬢は大爆笑。

そして、白内障対策としてサングラスを頻繁に使ってくださいと笑いを抑えながらアドバイスをくれたところで、磁石クリップ式サングラスをサッと装着して見せ、「これは日本製ですよ」とことばを添えると、彼女は驚きを添えた真顔で言いました。「日本のテクノロジーはアメイジングですね」「そうですね。何しろ、このフラットな顔に合わせたメガネを作れるんですから」と当方が言葉をつなげるとまたもや大爆笑。 笑いのポイントは「フラットな顔」にあったようです。映画「テルマエ・ロマエ」を観たことがあるのでしょうか。

「パテルさん、そこ、笑うところ? まあ、いいけど、印欧族のようにはっきりした顔立ちに生まれたいと願う日本人は多いですよ」と言うと、さらに爆笑。 顔立ちの違いを自覚した東洋人の言説は、彼女にとって新鮮で楽しいトピックだったようです。 たぶん、opticianというルーティン的な仕事で、日に何十人と接していても、当方のように言葉遊びをする患者(検査希望者?)などほとんどいないので、それが楽しかったかもしれません。 当方も半年後の検査はフレンドリーな彼女に担当してもらいたいと思いました。 しかし、眼鏡を作って1年も経っていないのに、「今使っているメガネの度数が弱すぎるから作り直せ」という処方を受けたことにはいささか不安を感じました。日本に戻ってメガネ屋に処方箋を見せて相談します。と、その場を去りましたが、その処方箋、…英語ですわ。 数字を見せれば、日本のメガネ屋でも理解可能でしょうか。

また、今回改めて確認したことは、インド・香港などのブリティッシュ・オーヴァーシーズや、EC諸国出身など、もともと外国に祖先の起源を持ち、イギリスで働く医療関係者のほとんどが、正統派のイギリス英語を使っていることでした。当方が住み始めた80年代のイギリスではGP(General Practitioner:診療所)の何名かの担当医は、インド系の人々で、しかも移住第1,2世代でしたから、母国語はヒンドゥ語なのですね。

つまり、その母国語の抑揚や発音で英語を使うので、神南放送局の「カムカム・ラジオ英会話」で英語を学んだ当方には、当時のインド系医師が何を言っているのか全く分からないことが何度もありました。EC出身者の医師の中には今でも母国語訛りの英語を多く見受けます。念のために申し上げますが、ここにこうしてお伝えすることは、断じて差別発言ではありません。むしろ、事実として受け止めるべきことであり、我々日本人も外国人を多く受け容れるようになれば、80~90年代のイギリスと同様の過渡期を迎えるであろうことを示唆し、その外国人の話す日本語や文化的な努力を寛容に受け容れるべき姿勢を考える機会としてとらえて頂きたいと願うものです。

街の安売りメガネ屋です。今回はこのチェーン店で眼科検診を受けました。 メガネを作るために在英邦人のほとんどは、ロンドンなど大都市の日系メガネ屋を利用します。 20年ほど前、郊外に住んでいた当方は近場のこのチェーン店で、一度だけメガネを作ったことがあります。フレーム探しに時間を掛けて、苦労したのですが、快適な眼鏡にはなりませんでした。個人的な経営のメガネ屋であれば、どんな顔にも適したメガネを作ってくれるとのことですが、それなりに費用が掛かります。

街の安売りメガネ屋です。今回はこのチェーン店で眼科検診を受けました。 メガネを作るために在英邦人のほとんどは、ロンドンなど大都市の日系メガネ屋を利用します。 20年ほど前、郊外に住んでいた当方は近場のこのチェーン店で、一度だけメガネを作ったことがあります。フレーム探しに時間を掛けて、苦労したのですが、快適な眼鏡にはなりませんでした。個人的な経営のメガネ屋であれば、どんな顔にも適したメガネを作ってくれるとのことですが、それなりに費用が掛かります。 薬局のBootsでもメガネを提供する店舗があります。そして、眼科検診はなぜかBootsが人気です。予約の電話をすると3か月先と言われてしまいました。他店とは検査の精度が異なるのかな。ちょいと気になります。

薬局のBootsでもメガネを提供する店舗があります。そして、眼科検診はなぜかBootsが人気です。予約の電話をすると3か月先と言われてしまいました。他店とは検査の精度が異なるのかな。ちょいと気になります。 視力検査は、日本とは異なっていて、アルファベットの読み上げで行います。なぜ文字が反転しているのかって? 被検査者は鏡に映った文字を読み上げるので、検査版の文字は反転しています。鏡を使う理由を尋ねると、こちらのオフィスでは、視力検査をするための距離が十分に取れないため…とのこと。要は検査室が狭いってことですね。

視力検査は、日本とは異なっていて、アルファベットの読み上げで行います。なぜ文字が反転しているのかって? 被検査者は鏡に映った文字を読み上げるので、検査版の文字は反転しています。鏡を使う理由を尋ねると、こちらのオフィスでは、視力検査をするための距離が十分に取れないため…とのこと。要は検査室が狭いってことですね。 この鏡に写った文字を読み上げます。彼らには合理的な方法のようです。

この鏡に写った文字を読み上げます。彼らには合理的な方法のようです。歯医者で不安になる

もう一つ、医療関係の話です。イギリスに渡航する当日の朝、歯茎の一部が痛むことに気づきました。日本の歯科主治医にメールで症状を伝えると、すぐにアドバイスをもらいましたが、その診察は早くても10日後。その後のコヴィッド感染防止の隔離期間を考えると、日本で診察が受けられるのは2週間以上先になります。おまけに、イギリス到着後、症状は次第に悪化してきたので、opticianに続いて、プライベート(有料)歯科診療にかかることにしました。症状を説明し、日本の歯科主治医からのアドバイス(英文e-mail)を見せ、X線撮影して、歯科医師の診断を仰ぐと、5日間分の抗生剤を処方されました。診察について言えば、これだけの話ですが、診察中の歯科医師とのやり取りを皆さんに紹介したいと思います。

まず、歯科医はイギリス人と結婚しているウクライナ人女性でした。名前と英語の発音から気づいたので、診察の始まる前に彼女の家族の安否を尋ねましたら、ご両親や兄弟がスイスやベラルーシに住んでいるので、とりあえず安全とのこと。しかし、避難途中の友人たちが心配なので、イギリスで受け容れてもらう手続きを考えているとのことでした。 歯を診てもらうだけなので、こんな話はしなくても良いのですが、異国で外国人同士に会うと、「どこから来たの?」という会話は挨拶替わりの常套句です。 こうした話で、単なる事務的なかかわりから、情の湧くかかわりや人道的なかかわりへと両者の新たな関係性が広がることもあります。

当方も日本人であることを告げると、歯の治療内容を見て、日本の歯科技術を褒めてくれました。当方は世界の何か国かで歯科治療を受けていますが、ことあるごとに日本の歯科技術は高く評価されます。しかし、当方は思います。イギリス人と日本人との共通点のひとつは歯並びの悪さ。アメリカ的な歯科美容を意識した人々は歯の矯正に熱心ですが、イギリスでは必要最低限の矯正しか需要がない傾向にあると思います。実際に、日英米の3か国で歯科医をしてきた友人も当方と同意見です。そして、イギリス人であるか、アメリカ人であるか、言葉を聞いても判別できなかったら、その人の歯並びを見て判断する、とのこと。

また、このウクライナ人歯科医師に限らず、先ほどのパテル嬢も含めて、今回の訪英で言葉を交わしたイギリス人や英在住者の元外国人の中には、本人やご両親が日本に旅行したことがあると言う人が多かったことも印象的でした。 そして、日本には整然とした体系を感じさせる文化的魅力(接客、自尊・他尊の言葉遣いや態度など)があり、その文化空間の中で、もてなしを受けていることがとても心地よいとか、日本には過去(寺社と昭和・平成)と現在(目の前にある構造物)と未来(未来を想像させる都市や首都高速)の3つの時間が同時に共存していると言われたことが印象的でした。首都高速は昭和の造形物ですが、クールな未来都市の姿に見えるそうです。彼らの日本に対するイメージから、日本語を学ぶ英国人たちが増えている背景を垣間見る思いがしました。

医師の友人との再会とフリーメイソン

グラマー・スクールというのは、グラマラスな生徒がいるわけではなくて、試験で選抜された優秀な生徒を教育するイギリスの公立中高(11~18歳)です。 成り立ちは16世紀のイングランドで、選抜された優秀な子女にラテン語の文法(grammar)を学ばせたことに由来するそうです。 ケント州のガールズ・グラマー・スクールに通っていた妻には11歳の頃から仲良くしている友人数名がまだ実家近くに住んでいて、その中でも近所でGP(一般診療医師)をしている友人とは、帰英時には必ず会うようにしています。彼女を仮にジェーンという名前にしましょう。ジェーンは拙妻とガールズ・グラマー時代に常に成績の1,2位を競い合った仲でもあり、かなりの仲良しでもあります。成績の如何や競争心で友人関係がギスギスすることのない大らかさに、個人主義の国イギリスらしさを感じるのは当方だけでしょうか。もちろん、拙妻とジェーンの穏やかな性格も影響していると思います。その優秀な両名が医療と外交という道に進んだことはもちろん興味深いことですが、彼女らの出たグラマー・スクールは女性初のエベレスト登山家や、TVプレゼンター、女性政治家などの有名人を多く輩出しています。おまけに、その親御さんには、旅行会社トーマス・クックの元会長だったり、香港上海銀行の頭取だったり、王室で長く働いていたり、軍人として多くの勲章を授与していたり…と歴史に名を残すと思われる人物が多々います。しかし、その親御さんたちは、亡くなった義父と同世代以上であるため、ほとんどが養老施設に入っているか、亡くなっています。そして、毎年出版されるWho’s whoという人名録に名を残しているという話をジェーンから聞き及びました。

ロンドンのフリーメイソン ©Joyofmuseums

ロンドンのフリーメイソン ©Joyofmuseums今回、日本に戻ってから、国会図書館で、ここ数年間のWho’s Whoや世界の人名録を見てみますと、妻の友人たちの有名な親御さんたちの多くが、生前に秘密結社フリーメイソンズに関与していたことが判りました。イギリス国内だけでなく、世界の政治に深く関与している秘密結社にはイギリスらしさが感じられます。ただし、フリーメイソンについて述べると相当長くなります。機会があれば私なりの解釈をお伝えすることもあるかもしれません。

ちなみに、駐日イギリス大使くらいのステータス(女王に任命されたイギリスの名代)になれば、Who’s Whoにプロファイルまでが掲載され、公表されます。 現駐日イギリス大使のジュリア・ロングボトムは2021年版に載っています。20年ほど前までは次席の公使でもWho’s Whoに掲載されたものですが、最近は有名人が増えすぎて編集が厄介になったせいか、載る人数は限られています。したがって、駐韓と駐日のイギリス公使で退職する予定の拙妻はWho’s Whoに載ることはありません。家族の名前や連絡先も載るので、ちょっとホッとしています。 名誉を重んじる人は載っても構わないのかもしれませんが…。

東京のフリーメイソン

東京のフリーメイソン若者のことば

2年2か月ぶりだから、というわけではなく、むしろ加齢のせいかもしれませんが、イギリスの若い人たちの話しに取り残されることがありました。その理由は彼らの早口だったり、独特のリズムだったり、日本語で言えば、「彼氏」と「カレシ」のように発音の微妙な違いだったり、いわゆる言葉の汎用性の変化です。 TwitterやWhatsAppで使われている言葉であれば、考えるとかろうじて分るのですが、彼らの話し言葉は辞書化されていませんから確かめることが難しいのです。当方は日本で生活していても、英語を多用する環境に置かれているのですが、周囲にいるイギリスの若者たちは当方のスピードや語彙力に合わせてくれていることが、今回の渡英で分かりました。先のopticianや歯医者では、受付の若者たちの早口言葉についていけなくて、“Sorry, say that again, please”(もう一回言ってください)と言わざるを得ない場面が何度かあったのです。パブ、レストランなどの店先で、店員とのやり取りでも、同じような体験をしましたし、義父の葬儀で我が子らと姪や甥たちが集まる中でも、会話に取り残される感じがしました。言葉は聞き取れているのに、なんだか意味が判らないなぁという霧の中で一人ポツンと立たされたような気分です。そういうときは、当方が外国人だからかもなあ、と諦めてしまうこともあるのですが、同席している同世代のイギリス人、義弟や義妹が若者たちの会話にほとんど反応していないことに気づきました。彼らも若者のコトバに反応しにくい様子だったので、後で聞いてみると、彼らも若者の表現がよく分からないし、ついて行くのが面倒くさいとのことでした。外国映画を観ていて、その展開が理解できずに「何故?」と思いながら、ストーリーに一所懸命についていく感じです。

そういえば、日本でも若い店員さんの早口について行かれないなあ、と感じます。これは単に加齢による反応速度の低下ということだけではなく、若者同士だけで通じ合うハイ・コンテクストなコトバが使われているからではないかなと考えます。言い換えれば、空気の読み方が若者と我々高齢者とでは少し異なるかもしれないということです。

ちなみにコンテクストとは、意味とか事象ではなく、前後関係とか背景情報のことです。日本語は元来「ツーと言えばカーと言う」ハイ・コンテクスト文化のコトバですが、ロー・コンテクスト文化の英語の中にもそれなりに、ハイ・コンテクストな背景があるので、2年2か月振りに出合う場面では、ちょいと分かりにくいこともあったという話です。 この状況を打開するには2つの対策があります。ひとつは、毎日イギリスの新聞を読み、テレビ・ラジオを1週間くらい聞き続けること。 これだけでもかなり改善します。二つめは、それでもダメなら諦めることです。60歳を超えてまだ語学力の向上を(ちょっとだけ)目指していますが、できないことは諦めて、コミュニケーション上の工夫をすることもアリだなと思います。若者にへつらうのではなく、「教えて下さい」と、謙虚に対応することですかね。

長くなってしまったので、今日はここで終わりにしますが、次回以降も今回の10日間の渡航記は続きます。コロナ制限が解除された直後のイギリス、日本に居てスポイル(ダメに)されてしまったこと、何回目かのカルチャーショック、イギリスで必ずやること、葬式に「ホッキョクグマ?」、バスを乗り継ぐ技、John Lewisでお茶、Gショックなどなど、一度に書ききれませんので、何回かに分けて連載させて頂きます。お楽しみに。

Text by M.Kinoshita

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。