イギリス的価値観のひとつ、「互いの違いを認め合う寛容」について言及しているのはかの有名なクマ。

イギリス的価値観のひとつ、「互いの違いを認め合う寛容」について言及しているのはかの有名なクマ。「ブラウン夫人は言います。ロンドンでは誰もが違っているけど、誰でも溶け込める。それは、彼女の言う通り。ぼくは他の誰とも似ていないけれど、とてもくつろげるんです。ぼくは決して誰かと同じようになることはないけれど、それでいいんです。なぜなら、ぼくがクマだから。パディントンというクマ」

実際に、イギリスで暮らしていると、我々日本人が長年思い描いてきた「Britishness=イギリスらしさ」には、現実との乖離(かいり)が実感されます。優劣や善し悪しではなく、多くの現実が積み重ねられて、何かが変わってきています。近ごろ、そんなことを思う当方と、イギリスとの関係が始まったのは40年ほど前のこと。

わくわくするイギリス

大卒後の当方は、東京で日本の企業に勤めていましたが、日本に駐在していたイギリス人と結婚することになりました。そして、公正な夫婦関係を築くために、互いの国へ数年間住んでみるべきかな、と話し合って、とりあえずイギリスに移住。当方自身は海外出張には慣れていたものの、長期的に外国に住むのは初めてだったし、周囲にイギリス人と結婚した日本人男性の前例は、ほぼ皆無でしたから、情報や知識の乏しい中で、未知の国での生活を始めることには大きな不安を感じるばかり。その頃というか、現在でもあまり変わらないかもしれませんが、一般的に描かかれるイギリスのイメージと言えば、ほとんどがビクトリア時代(19世紀後半)から戦後まで続いた古めのイメージです。マナーと道徳に厳しい紳士の国、クリケットに代表されるスポーツマンシップ、美しい田園風景、華やかな王室、(経済の)斜陽、各種インフラの最先端、階級制度、霧の都ロンドン、世界の大英帝国、ウェストミンスター・スタイル、クィーンズ・イングリッシュなどなど……。ともあれ、生活の不安と古いイメージを抱きながら始まったイギリス生活は、一人の邦人を孤独に追いやるものでした。日本で知り合ったイギリス人外交官たちからは、「マックさんの英語は完璧ですね」と褒められたものの、いざ、ロンドン生活が始まると彼らのようなBBCイングリッシュやパブリック・スクール・イングリッシュを話すイギリス人など、職場にも取引先にもほとんどいません。当然、先方が何を言っているのかが分からないことが頻発。そこで、会議や電話のやり取りを終えたら、打ち合わせ内容や決定事項などをFAXに書いて、それを先方に送り付けて確認する始末。おかげで英作文には磨きが掛かりました。先方のイギリス人には「几帳面な日本人だな」とか「うざい」としか思われなかったことでしょう。当方としては毎日背中に大汗をかくほど必死でした。そして、こういう状況を乗り越えられれば、仕事のスキルもコミュニケーション能力もステップアップするのだろう。そして、この疎外感や孤独感から解放される日が来るに違いないと、根拠のないポジティヴ思考に陥っては、多少なりともわくわくしたものです。

ロンドンの各ターミナル駅には、人権に関する銅像が多く建てられています。リバプール・ストリート駅に佇む、この「キンダートランスポート」の像は第二次大戦中、ナチスの迫害を避けるためにドイツやオーストリアの親元を離れ、ロンドンに避難したユダヤ人の子どもたちを表しています。宗教や信念の自由、ひいては個人の自由を重んじていたイギリスに到着した子どもたちは、自信に満ち溢れた表情を見せています。

ロンドンの各ターミナル駅には、人権に関する銅像が多く建てられています。リバプール・ストリート駅に佇む、この「キンダートランスポート」の像は第二次大戦中、ナチスの迫害を避けるためにドイツやオーストリアの親元を離れ、ロンドンに避難したユダヤ人の子どもたちを表しています。宗教や信念の自由、ひいては個人の自由を重んじていたイギリスに到着した子どもたちは、自信に満ち溢れた表情を見せています。さらに、当方がわくわくしたことと言えば、当時のイギリス人のマナーの好さと、ルール遵守の姿勢でした。たとえば、自動ドアなどは、今でもほとんどありませんから、後続者のためにドアを支えてあげますし、長蛇の列に並んでいても、苛立つような状況でも決して荒ぶらず、舌打ちもしないどころか、列の隣人とジョークを交わして微笑み合う余裕を見せたりするのです。他にも何気ない日常会話の中でレディファーストを実践したり、議論の最中に意見が異なっても決して否定から入らず配慮したり(と、その後にキツイ反論が続きます)、ものごとを伝えるために卓越したコミュニケーション術を発揮しています。こういうマナーは日本にはないものだなあと感心し、「見習うべきマナーとして、僕もイギリス人らしく振る舞おう」とわくわくしたものです。

自由を奪われても27年間屈しなかった南アフリカ共和国のネルソン・マンデーラ元大統領は、人権の象徴と言えるでしょう。人種差別の法の下で収監されて来た彼は、「誰もが平等に国を統治する立場で、自分が何になりたいかを決められるという信念」の正しさを堅持しました。その行動によって、イギリス的価値観の中でも重要とされる民主主義の象徴とされた人物です。

自由を奪われても27年間屈しなかった南アフリカ共和国のネルソン・マンデーラ元大統領は、人権の象徴と言えるでしょう。人種差別の法の下で収監されて来た彼は、「誰もが平等に国を統治する立場で、自分が何になりたいかを決められるという信念」の正しさを堅持しました。その行動によって、イギリス的価値観の中でも重要とされる民主主義の象徴とされた人物です。イギリスらしさ(Britishness)とは?―過去と現代―

ロンドン・ウォータールー駅に置かれたこの銅像は、イギリスの多文化共生社会の始まりを象徴しています。1948年、兵員輸送に使われたウィンド・ラッシュ号に乗船してきた彼らは、西インド諸島から、労働力としてイギリスに移住してきた有色人種。彼らの中には、長年英国に住みながら、英国籍が得られないなど、行政上の苦難を被った人たちも多く、「ウィンド・ラッシュ世代問題」として多くの弁護士が関わるほどの社会問題になっています。彼らもまたイギリス的価値観の中に組み込まれる存在であって、イギリス人であることに他なりません。

ロンドン・ウォータールー駅に置かれたこの銅像は、イギリスの多文化共生社会の始まりを象徴しています。1948年、兵員輸送に使われたウィンド・ラッシュ号に乗船してきた彼らは、西インド諸島から、労働力としてイギリスに移住してきた有色人種。彼らの中には、長年英国に住みながら、英国籍が得られないなど、行政上の苦難を被った人たちも多く、「ウィンド・ラッシュ世代問題」として多くの弁護士が関わるほどの社会問題になっています。彼らもまたイギリス的価値観の中に組み込まれる存在であって、イギリス人であることに他なりません。こうは言いながらも当方は、イギリスの文化や規範に被(かぶ)れてしまったわけではありません。イギリス人からその好いところは学んで、彼らのマナーや心遣いを自分の行動規範として導入しようと考えました。“イギリス式の配慮”を実行し続けて早40年経つわけですが、その間に生じたイギリス社会の変化を見ていて、「あれ、イギリスの国民は、これからどうなっていくんだろう?」という疑問が湧いて来たのは、20年ほど前のこと。取り締まりが緩い分だけ、ウインカーを使わない運転手が常態化し、クラクションをやたら鳴らす人や、Fワード的な暴言を吐く人も増えました。イギリス社会全体で、先に述べた「見習うべきマナー」が疎かになってきてきているのではないか。更に言えば、イギリスに住む人々全体の社会規範に対する意識が変化していることが実感されるようになったのです。

また、一概にマナーが悪くなったというだけではなく(表面的には)他民族に対する理解や共存の姿勢がある程度改善されつつある側面も実感しています。人種差別に対する法規制が厳罰化されたことも大きいでしょう。

たとえばある日の夕方、下校中の大柄なティーンエイジャー10名ほどが、棒切れなどの得物を手にし、差別的な歌を合唱しながら当方を囲んで威嚇する事態が起きました。その様子を見た近隣の大人たちが、「警察に通報するよ」と声掛けしてくれて、子どもたちは雲散霧消。当方も無傷でした。数時間後、警察官が拙宅に訪れ「被害届を出しませんか」と言ってくれた経緯には、時代の変化を感じました。本来、治安の安定した地域であって、起こりえない出来事だったので、警察も慎重に対応してくれたようです

「レ・ミゼラブル」はフランス革命の話ですが、イギリスで長く続く人気ミュージカルであり続ける理由があります。この物語が我々に伝えていることは、人々の意志による心身の活動や行動は、批判されたり、共感されたり、正当化されたりと、時代によって、その評価や認識が変化するということ。イギリス的価値観を意識してもう一度観劇されるのは如何でしょう。

「レ・ミゼラブル」はフランス革命の話ですが、イギリスで長く続く人気ミュージカルであり続ける理由があります。この物語が我々に伝えていることは、人々の意志による心身の活動や行動は、批判されたり、共感されたり、正当化されたりと、時代によって、その評価や認識が変化するということ。イギリス的価値観を意識してもう一度観劇されるのは如何でしょう。ここで思い出すのは2005年、ブラウン財務大臣(当時、後の総理大臣)が投じた「我々はBritishness(英国らしさ)を取り戻すべきだ」という趣旨のスピーチです。Britishnessという単語は、一応、過去から存在しますが、一般的にはほとんど使われなかっただけに印象的でした。

ブラウン大臣のスピーチの背景にあったのは、当時の社会情勢です。世界中から来る移民の増加によって、行政の手が回り切らず、貧困、教育、安全、衛生、治安などの問題が生じ、且つ多種民族間の価値観がイギリス国内で衝突しているということ。たとえば、移民の子どもたちが文化的・経済的なハンディキャップを負い、就学もままならず社会での順応が困難な立場に置かれてしまうケースやそうした生い立ちを持つ青少年たちが一部反社会的な組織を組んでしまうといった問題も起こり、民族間の断絶が社会規模の問題として顕在化しているタイミングでした。

こうした状況において、今までのイギリスの伝統的価値観や文化規範にとどまらず、人種や民族を超えてイギリスで暮らす人すべてが一体となり「イギリスという国の在り方」を認識するための指針が掲げられました。それがBritish Values(イギリス的価値観)あるいは、British National Identify(イギリス国民の主体性)です。

British Values(BV;イギリス的価値観)とは何か?

BVとは、現代のイギリスにおいて、人々が安全で、幸福に、健康的な生活を送るために重要とされる一連の信念のことです。ざっくり言えば、次の5つ。民主主義、法の支配、個人の自由、相互尊重、そして寛容。たとえば、異民族間、異教徒間同士で愛し合うことや友情を交わすことは難しくても、互いの違いを認め合う寛容さを示し、尊重し合うことを教育し、法で規制すれば、誰もが将来どうなりたいかを自由に、且つ民主的に決める権利を得やすくなります。つまり、5つのBVは、バランスの取れた互換関係になっているのです。

6歳から15歳までの教育期間に、この基本的な5つの価値観が、イギリス教育のプログラムに導入されたのは2014年から。その科目名はPSCHE(身体的社会的市民性健康教育)で、故国・宗教・人種・民族などの違いを超えて、どんな背景の子供たちでも「イギリス人として好ましい主体性を身につける」ようにと、週に3、4時間ほどのプログラミングが組まれています。

世界中からイギリスに移住する「ウィンドラッシュ」とは逆の現象も起こりました。それは、イギリス人のオーストラリアやニュージーランドへの移民プログラム。親は一人£10、子どもたちは無料で、移住できるという内容。“£10 poms(£10のじゃが芋)”というタイトルのドラマも作られ、白豪主義を背景にした古いイギリス的価値観の輸出だったという歴史的評価も下されています。

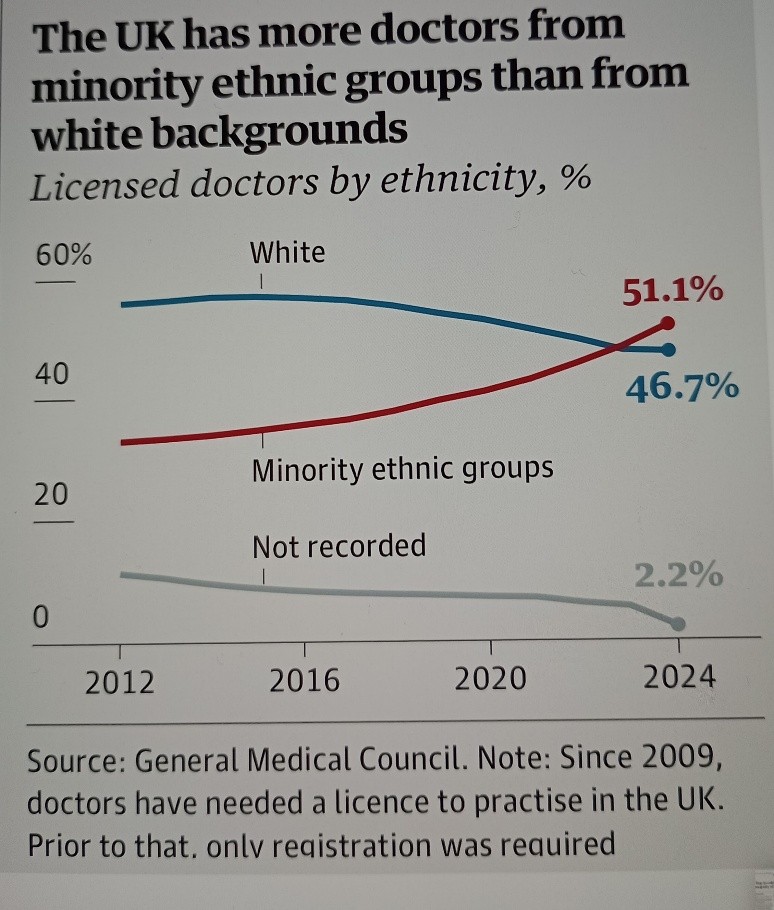

世界中からイギリスに移住する「ウィンドラッシュ」とは逆の現象も起こりました。それは、イギリス人のオーストラリアやニュージーランドへの移民プログラム。親は一人£10、子どもたちは無料で、移住できるという内容。“£10 poms(£10のじゃが芋)”というタイトルのドラマも作られ、白豪主義を背景にした古いイギリス的価値観の輸出だったという歴史的評価も下されています。 2025年2月に発表された統計によると、イギリスの医師は半分以上が白人以外の人種で占められていることが判明しました。医師を目指すほどの人々ですから、ある程度の教育や社会貢献意識のある人物でしょう。British valuesが注目される以前から、志が高い移民が多かったことが伝わります。

2025年2月に発表された統計によると、イギリスの医師は半分以上が白人以外の人種で占められていることが判明しました。医師を目指すほどの人々ですから、ある程度の教育や社会貢献意識のある人物でしょう。British valuesが注目される以前から、志が高い移民が多かったことが伝わります。現代日本にも訪れつつある転機

日本とイギリス、最大の共通点は、「独特の価値観に基づいた歴史と文化を保持していること」です。それは、経済成長ばかりを優先していては、まず成り立たなかったことでしょう。強引な近代化や小手先の経済政策をもってしても、一朝一夕には育たない、文化的な豊かさです。当方は、我が国に残る日本的価値観として調和、相互尊重、集団の合意を重視する順応主義が挙げられると考えています。ただ、英国で近年起きていることが日本においても決して他人事でないということは、ニュースや新聞を見ていても明らかです。日本の伝統的な価値観とは異なる文化と日常的に共存することはもちろん、今まで「当たり前」とされていたことが根底から覆されるような“倫理の再構築”ともいうべき事象が頻繁に起こっています。今や、日本は“価値観の過渡期”にあるといっていいでしょう。だからこそ、既存の日本的価値観だけでなく、将来を見据えた日本人として、その価値観を見直していくべき時期が来ているのではないでしょうか。日本の文化的豊かさを変わりゆく時代の中でも残していくために、必要なプロセスなのかもしれません。

Text by M.Kinoshita

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。