それは趣のあるアンティークの家具だったり、華やかなウィリアム・モリスの壁紙だったり。街角に何気なく停めてあるクラシック・カーだったり、オフィス・ビルの天井を飾る漆喰だったり。古いものが大好きなイギリス人の間で暮らしていると、いやが応にも日常的に“伝統”や“クラフトマンシップ” に触れることになる。イギリスは、職人技であふれているのだ。

そんなストーリーある英国クラフトマンシップの魅力を探っていくツアーを、BRITISH MADEさんが企画された。名付けて「BRITISH MADE TOURS」! 今年2月に催行された記念すべき第一回目のツアーに参加させていただいたのだが、靴の聖地ノーザンプトンのシュー・ファクトリーからマッキントッシュの家、手作りネクタイの工房からビール醸造所にアフタヌーン・ティーまで、これでもか!と次々に繰り出されるネタには驚きを禁じ得なかった。いやはや充実しているという以上の旅……それはまさに私たちが知りたいと思う、イギリスらしさをたっぷりと満喫できる究極の旅なのである。

軸になっているのは、BRITISH MADEで扱う一流ブランドのモノづくりに、じかに触れる体験だ。同時に、もっと広い意味でクラフトマンシップを捉え、英国の奥深いカルチャーを肌で感じることができる旅にもなっている。これまでもすでにいくつか体験をシェアさせていただいたので、ぜひ下記リンクからご覧いただきたい。

チーニーについての記事はこちら:

https://www.british-made.jp/stories/travel/201904050031745

靴ミュージアムについての関連記事はこちら:

http://www.absolute-london.co.uk/blog/25326

さて今回ご紹介したいのは、つい最近誕生した「英国初」のクラフトマンシップ。これまでなかったこと自体が驚きなのだが……テーマはヤギの革だ。

ヤギ革を使った上質の鞄やアクセサリーを作るブランド「Billy Tannery / ビリー・タナリー」は、イギリス中部のミッドランズで2年前に誕生した。ヤギ革に特化したブランドというのは、イギリスで初めてなのだそうだ。創業したのはジャックとローリーの二人。ジャックさんの父親が経営する小さな食肉用のヤギ農場で廃棄される皮をなんとか無駄にせず、有効活用することができないかと発想したところから生まれた、ストーリーに満ちた小さなブランドである。

同ブランドのウェブサイトから拝借した写真。共同オーナーのお二人。左がプロダクト製造の責任者ジャック・ミリングトンさん、右がクリエイティブ・ディレクターのローリー・ハーカーさん。 食肉用のヤギは加工されると、皮は無造作に捨てられてしまうのをジャックさんはいつももったいないと思っていた。「何かに使えないか」。可能性を探り続け、ずっと心にあったヤギ革を使った製品開発についてリサーチを始めた。実際に調べてみるとコアなビジネスにはならない少量のヤギの皮をなめしてくれるところはほとんど見つからず、そこから前に進まなくなってしまった。

同ブランドのウェブサイトから拝借した写真。共同オーナーのお二人。左がプロダクト製造の責任者ジャック・ミリングトンさん、右がクリエイティブ・ディレクターのローリー・ハーカーさん。 食肉用のヤギは加工されると、皮は無造作に捨てられてしまうのをジャックさんはいつももったいないと思っていた。「何かに使えないか」。可能性を探り続け、ずっと心にあったヤギ革を使った製品開発についてリサーチを始めた。実際に調べてみるとコアなビジネスにはならない少量のヤギの皮をなめしてくれるところはほとんど見つからず、そこから前に進まなくなってしまった。

しかし、リサーチをもっと続けていくと、ヤギ肉を使ったエシカルなビジネスで成功している会社を見つけ、そこと提携することで量の問題は解消。レザーについてもっと勉強するためにノーザンプトン大学で学び、自分たちで皮なめしを始めるべく現在の「マイクロ・タナリー」というアイデアに行きついた。Tannery とは「皮なめし」という意味なので、「マイクロ・タナリー」=小さな皮なめし工房、といった感じだ。

ジャックさんは皮についた肉などを綺麗に取り除いていくために伝統的に使われるドラム缶を、サマセットの廃工場から取り寄せ、子供の頃からの友人でグラフィック・デザイナーのローリーさんをクリエイティブ・ディレクターとして迎え、小さな皮なめし工房兼クリエイティブ・スタジオができあがった。

ビリー・タナリーのウェブサイトから拝借した写真。ドラム缶を回して皮から余分なものを取り除く工程。この後、設備が整った別のなめし工場へ持っていき、革としての最後の洗練をかける。 ストーリーはまだまだ続く。最初は、プレーンなヤギ革を別のブランドに販売するだけのビジネスを考えていた。しかし世界的に活躍しているレザー・デザイナーのビル・アンバーグさんをはじめレザー業界に詳しい色々な人から話を聞くうちに、自社ブランドとして革製品を作ることに決め、最初のプロダクト・レンジを世に送り出すため「Kickstarter」でキャンペーンを張るとあっという間に予想以上の資金が集まった。そこから現在まで、無我夢中の旅が続いている。

ビリー・タナリーのウェブサイトから拝借した写真。ドラム缶を回して皮から余分なものを取り除く工程。この後、設備が整った別のなめし工場へ持っていき、革としての最後の洗練をかける。 ストーリーはまだまだ続く。最初は、プレーンなヤギ革を別のブランドに販売するだけのビジネスを考えていた。しかし世界的に活躍しているレザー・デザイナーのビル・アンバーグさんをはじめレザー業界に詳しい色々な人から話を聞くうちに、自社ブランドとして革製品を作ることに決め、最初のプロダクト・レンジを世に送り出すため「Kickstarter」でキャンペーンを張るとあっという間に予想以上の資金が集まった。そこから現在まで、無我夢中の旅が続いている。

現在、なめし工程で提携を結んでいるのが、マイクロ・タナリーから40分ほど北へ行った場所にあるBlenkinsop Leather Ltd。アンドリューさん率いるこの工場では牛の革を主に扱い、革の厚みを調整したり、革を柔らかくしたり、ストレッチしたり、染め直したり、表面加工をしたりといった、革製品を作るためのあらゆる工程に対応する設備が整っている。ジャックさんの工房で大方の肉や毛をとってシンプルな革の状態にしたものを、ここでさらにプレミアムな状態へと磨きをかけていくのだ。

今回見学させていただいたのは、Blenkinsop Leather Ltdの工場。この古い赤いレンガ作りの工場・倉庫類はいつ見ても趣あります。

今回見学させていただいたのは、Blenkinsop Leather Ltdの工場。この古い赤いレンガ作りの工場・倉庫類はいつ見ても趣あります。  アンドリューさん(右)の工場にある革を洗浄する工程で使用するドラムも木製です。近年はプラスチック・ドラムを使う工場もあるそうですが、木製の方が修理が簡単で長持ちすると感じるからだそうです。BRITISH MADEを運営する渡辺産業の代表・渡辺鮮彦氏(左)が素晴らしい通訳をしてくださいました。

アンドリューさん(右)の工場にある革を洗浄する工程で使用するドラムも木製です。近年はプラスチック・ドラムを使う工場もあるそうですが、木製の方が修理が簡単で長持ちすると感じるからだそうです。BRITISH MADEを運営する渡辺産業の代表・渡辺鮮彦氏(左)が素晴らしい通訳をしてくださいました。  用途に応じた革を作りだすBlenkinsop Leather Ltdのメイン工場。 この工場を見学していると、革製品と一口に言ってもとても細かい作業工程があることが分かる。私たちが手にしている美しい革製品は、こうして積み重ねられた知識と経験、技術から生み出されている。それはやはり、次世代へと継承されねばならないのだ、と強く思う。

用途に応じた革を作りだすBlenkinsop Leather Ltdのメイン工場。 この工場を見学していると、革製品と一口に言ってもとても細かい作業工程があることが分かる。私たちが手にしている美しい革製品は、こうして積み重ねられた知識と経験、技術から生み出されている。それはやはり、次世代へと継承されねばならないのだ、と強く思う。

ビリー・タナリーのヤギの革は、キッド・スキン、すなわち子ヤギの皮を加工したもの。ジャックさんは言う。「ヤギの革はしなやかで薄く、耐摩耗性に優れていることが特長です。子ヤギの皮は、元の面積そのものが小さいので、革の表面にもそれぞれ成長跡などの特徴が現れますが、僕たちのところでは、それをむしろ革のキャラクターとして大切にしています。言ってみれば個性ですよね。革は使えば使うほど人の肌になじみ、味も出てくる。だから愛着も湧いてきます」

またアンドリューさんも革業界が持つ自然なサステナビリティについて、こう語る。「人類が肉を食べなければ、革業界もありません。つまり両者ともに何千年もの歴史があるのです。動物の皮は無駄にはなりません。革にならなければ、別の目的に使われるでしょう」

ビリー・タナリーの商品サンプルを見せてくださるジャックさん。 ビリー・タナリーで現在扱っているのは、バックパック、ブリーフケース、トート型のバッグ、キーホルダー・ケース、カードホルダーなど。どれもため息が出るような引き算の美学とデザイン性を兼ね備えていて、上質の英国製品を好む人なら、共通する何かを見出すはずだ。バッグ類のカラーは、ブラウン、ブラック、そしてつい最近ローンチされたばかりのグリーンがある。ジャックさんは今、染めの原料もコーヒーの残り滓やビール製造から出る食品廃棄物などを再利用する方法で染められないか、研究中だそうだ。製造工程において、廃棄をできるだけなくし、他からの廃棄物を再利用していく姿勢は、これからの製造業にとっては当たり前のことになっていくのかもしれない。

ビリー・タナリーの商品サンプルを見せてくださるジャックさん。 ビリー・タナリーで現在扱っているのは、バックパック、ブリーフケース、トート型のバッグ、キーホルダー・ケース、カードホルダーなど。どれもため息が出るような引き算の美学とデザイン性を兼ね備えていて、上質の英国製品を好む人なら、共通する何かを見出すはずだ。バッグ類のカラーは、ブラウン、ブラック、そしてつい最近ローンチされたばかりのグリーンがある。ジャックさんは今、染めの原料もコーヒーの残り滓やビール製造から出る食品廃棄物などを再利用する方法で染められないか、研究中だそうだ。製造工程において、廃棄をできるだけなくし、他からの廃棄物を再利用していく姿勢は、これからの製造業にとっては当たり前のことになっていくのかもしれない。

左はバックパック。一目見て「欲しい!」と思わせる力強さと美しさを備えた逸品。グリーンがいいなぁ。右はブリーフケース。これも上品で素晴らしい〜。シンプルな佇まいの端々にこだわりのデザイン性が見てとれます。

左はバックパック。一目見て「欲しい!」と思わせる力強さと美しさを備えた逸品。グリーンがいいなぁ。右はブリーフケース。これも上品で素晴らしい〜。シンプルな佇まいの端々にこだわりのデザイン性が見てとれます。  なんとジャックさん、ツアー参加者全員に、お土産の品を用意してくださっていました(涙)。カードホルダーです!! 私がいただいたベージュのものは、染めなしのナチュラルな色だそうです。だから、使い込んでいけばいくほど、私色になるってこと。ビリー・タナリーの商品には全てに「Entirely British Made」の文字が入っています。誇らしさを感じますね。 ビリー・タナリーの商品はオンラインで購入できるほか、実際に触れてみたい場合はロンドンにあるツイード専門店「Dashing Tweeds」で手に取ることができる。将来的には日本のBritish Madeさんでも取り扱いになったりするのかな? ともあれ、英国製の革製品が、どのような複雑な工程を経て商品に昇華されているのかがよく分かる見学だった。

なんとジャックさん、ツアー参加者全員に、お土産の品を用意してくださっていました(涙)。カードホルダーです!! 私がいただいたベージュのものは、染めなしのナチュラルな色だそうです。だから、使い込んでいけばいくほど、私色になるってこと。ビリー・タナリーの商品には全てに「Entirely British Made」の文字が入っています。誇らしさを感じますね。 ビリー・タナリーの商品はオンラインで購入できるほか、実際に触れてみたい場合はロンドンにあるツイード専門店「Dashing Tweeds」で手に取ることができる。将来的には日本のBritish Madeさんでも取り扱いになったりするのかな? ともあれ、英国製の革製品が、どのような複雑な工程を経て商品に昇華されているのかがよく分かる見学だった。

さて、英国が誇るクラフトマンシップを訪ねる「BRITISH MADE TOURS」。その性質からして、宿泊場所にも並々ならぬこだわりがある。今回、イギリス中部をめぐるにあたっては、立地的にも申し分ないカントリーハウスが選ばれた。ノーザンプトンの北寄りに佇む麗しき貴族の館、Rushton Hallだ。

ラシュトン・ホールは15世紀からその名が出てくるカントリーハウスである。初めてその広大な敷地内に車で乗り入れると、 「帰ってきた〜」という安堵でほっこりする……というのはウソだけど(笑)、ホッとするような温かさを感じるのは確か。懐深い、という言い方が最も的を得ているのかもしれない。そのエレガントな佇まいの中に、心地よいホスピタリティがなじみ、情緒たっぷりの滞在をさせていただいた。イギリスのカントリーハウスやマナーハウスでの滞在! イギリスに来たらぜひ、経験していただきたいことの一つだ。

ラシュトン・ホールは15世紀からその名が出てくるカントリーハウスである。初めてその広大な敷地内に車で乗り入れると、 「帰ってきた〜」という安堵でほっこりする……というのはウソだけど(笑)、ホッとするような温かさを感じるのは確か。懐深い、という言い方が最も的を得ているのかもしれない。そのエレガントな佇まいの中に、心地よいホスピタリティがなじみ、情緒たっぷりの滞在をさせていただいた。イギリスのカントリーハウスやマナーハウスでの滞在! イギリスに来たらぜひ、経験していただきたいことの一つだ。

このラシュトン・ホール、調べてみると意外と面白いストーリーがざっくざく。というわけで、館の歴史に、少しだけお付き合いいただきたい。

この壮麗なグレート・ホールは必見! 写真で検索すると反対側からのショットばかりですが、バーが備え付けられているので、こちら側のビューの方が個人的には好きでした。過去の写真を見ていて気づいたのですが、バーは最近できたのかも。

この壮麗なグレート・ホールは必見! 写真で検索すると反対側からのショットばかりですが、バーが備え付けられているので、こちら側のビューの方が個人的には好きでした。過去の写真を見ていて気づいたのですが、バーは最近できたのかも。  この居間はたいへんエレガントで、とても落ち着ける素敵空間です。もうちょっと雰囲気をお伝えできる写真だと良かったのですが・・・

この居間はたいへんエレガントで、とても落ち着ける素敵空間です。もうちょっと雰囲気をお伝えできる写真だと良かったのですが・・・  ラシュトン・ホールは、スパでも有名! この写真はスパの裏側にある庭に面した一画です。実際のスパも素敵にゴージャスなので、ウェブサイトの写真でチェックしてみてくださいね。 屋敷の歴史は1438年、ノーザンプトンシャーの名士であり、王室にも仕えていたトレシャム家がラシュトン周辺の村を購入し、現在の地に館を建設したことに始まる。一族はその後200年に渡ってこの屋敷の主人として君臨していた。トレシャム家は伝統的にカソリック教徒であったため、16世紀から17世紀にかけてのカトリック教徒弾圧期は、じつに生きづらい時代であったはずだ。その証拠に、密かにカソリックの牧師たちを屋敷にかくまい、追っ手が迫ると地下道を通って外へ抜け出ることができる仕掛けまで屋敷に作っていたそうだ。

ラシュトン・ホールは、スパでも有名! この写真はスパの裏側にある庭に面した一画です。実際のスパも素敵にゴージャスなので、ウェブサイトの写真でチェックしてみてくださいね。 屋敷の歴史は1438年、ノーザンプトンシャーの名士であり、王室にも仕えていたトレシャム家がラシュトン周辺の村を購入し、現在の地に館を建設したことに始まる。一族はその後200年に渡ってこの屋敷の主人として君臨していた。トレシャム家は伝統的にカソリック教徒であったため、16世紀から17世紀にかけてのカトリック教徒弾圧期は、じつに生きづらい時代であったはずだ。その証拠に、密かにカソリックの牧師たちを屋敷にかくまい、追っ手が迫ると地下道を通って外へ抜け出ることができる仕掛けまで屋敷に作っていたそうだ。

敬虔なカソリックの家であり、有力な貴族であったトレシャム家がラシュトン・ホールを手放すきっかけとなったのは、その宗教的な軋轢が原因だったと言っていい。何代目かのトレシャムであるフランシスが、イエズス会ともつながりのあった父トーマスの死に伴ってラシュトン・ホールを相続したのは30代後半。従兄弟のロバート・ケイツビーは、実は1605年に計画された政府転覆を狙った爆破未遂事件の首謀者であり(!)、フランシスは彼への資金援助を申し出たために、計画の発覚後にロンドン塔送りになってしまった……(現在はガイ・フォークス・デーとして名残を知ることができる)。

1832年、石工職人たちがラシュトン・ホールの改修作業で働き始めたとき、建物から古い文書を発見したそうだ。その文書にはチューダー後期からスチュアート朝にかけての家族の生活や財産管理の詳細、そして宗教生活について書かれてあったという。文書と一緒に、この爆破未遂事件にフランシスが関わっていたことが分かる手紙も発見されたのだとか。屋敷はフランシスがロンドン塔で亡くなった後、弟のルイスに相続され、国家反逆罪に対する罰金がかさんだにもかかわらず、最終的に王室に屋敷を明け渡すまで住み続けることができたということだ。

自分が泊まった館に、ガイ・フォークスにつながる歴史があったなんて、やはりイギリスの貴族の館はあなどれない。

こちらが私が泊まった部屋。バスタブももちろん付いていて、広々とした良い部屋でした。

こちらが私が泊まった部屋。バスタブももちろん付いていて、広々とした良い部屋でした。  窓からの夕景にうっとり……。ここはレセプションから少し離れた場所にあるスパの上にある部屋。全体としては51室あります。

窓からの夕景にうっとり……。ここはレセプションから少し離れた場所にあるスパの上にある部屋。全体としては51室あります。  右は別のクラシック・ルーム。なかなか居心地良さそう。ウェブサイトを見ていただくと分かりますが、当たり前のことながら上位クラスになればなるほど、ラグジュアリーの香りがいや増していきます。 さて、屋敷は1619年、王室から当時のロンドン市長だったサー・ウィリアム・コケインに売却された。このコケイン一族もやはりノーザンプトンシャーの名家。屋敷は長い歴史の中で少しずつ手を加えられ、時の所有者の趣向が加えられ、建て増しされていった。

右は別のクラシック・ルーム。なかなか居心地良さそう。ウェブサイトを見ていただくと分かりますが、当たり前のことながら上位クラスになればなるほど、ラグジュアリーの香りがいや増していきます。 さて、屋敷は1619年、王室から当時のロンドン市長だったサー・ウィリアム・コケインに売却された。このコケイン一族もやはりノーザンプトンシャーの名家。屋敷は長い歴史の中で少しずつ手を加えられ、時の所有者の趣向が加えられ、建て増しされていった。

ガラリと所有者の色調が変わるのが、1828年にアムステルダムから来た銀行家であるホープ家の手に渡った頃だろうか。新しい主人であるウィリアム・ホープは巨額の投資をして改修や拡張を行うのだが、実際に彼が滞在するのは狩猟のシーズンだけだったとのこと。

このオランダからやって来た商人/銀行家のホープ一族。ヨーロッパでも指折りのお金持ちだったようで、このラシュトン・ホールにも住んだ一人が、すごい来歴のダイヤモンドを所有していた、というお話がある。有名な話らしいので、ざっくりとその歴史を追ってみたい。

その青く輝くダイヤモンドの来歴は、17世紀に遡る。インドで採集された巨大なブルー・ダイヤモンドは美しくカットされ、17世紀半ばにフランス王ルイ14世の所有するところとなる。 由緒正しいダイヤモンド人生の始まりだ。その輝かしい希少性ゆえに、ルイ王も王室の行事にしか使用していなかったのだという。ブルー・ダイヤモンドはルイ15世に受け継がれるが、 18世紀末に起こったフランス革命期のゴタゴタに紛れ、ある盗賊団によって盗まれてしまうのだ!

早朝。霜の降りた芝が美しい。本当に田園の美しい風景を見ることができました。

早朝。霜の降りた芝が美しい。本当に田園の美しい風景を見ることができました。  このツアーは全体的にたいへんお天気に恵まれました。左の写真はグレート・ホールの窓ですが、ステンドグラスは、かつてこの敷地内にあった教会で使われていたものを再利用しているのだそうです。 その後、しばらくダイヤは行方をくらますのだが、イギリスのあるダイヤモンド商がこのブルー・ダイヤモンドを所有していたことが19世紀初頭の記録によって判明。ダイヤはどうもドーバー海峡を渡ってしまったらしいのだ。その後の所有者には、ジョージ4世の名前が挙げられている。ロイヤル・ジュエルのリストには記載がないことから疑問視されることもあるが、ジョージ4世が個人財産として所有していたことは、現在の所有者であるスミソニアン博物館に保管されている資料からも、ほぼ確実なことだそうだ。

このツアーは全体的にたいへんお天気に恵まれました。左の写真はグレート・ホールの窓ですが、ステンドグラスは、かつてこの敷地内にあった教会で使われていたものを再利用しているのだそうです。 その後、しばらくダイヤは行方をくらますのだが、イギリスのあるダイヤモンド商がこのブルー・ダイヤモンドを所有していたことが19世紀初頭の記録によって判明。ダイヤはどうもドーバー海峡を渡ってしまったらしいのだ。その後の所有者には、ジョージ4世の名前が挙げられている。ロイヤル・ジュエルのリストには記載がないことから疑問視されることもあるが、ジョージ4世が個人財産として所有していたことは、現在の所有者であるスミソニアン博物館に保管されている資料からも、ほぼ確実なことだそうだ。

1830年、王が亡くなるとその借金精算のために私的な経路をたどって放出された、とまことしやかに伝えられている。この華麗なる歴史を持つダイヤの次なる行く先が……このラシュトン・ホールの所有者であったホープ一族の一人だったようだ。また、彼らが所有していた時代にブルー・ダイヤモンドから「ホープ・ダイヤモンド」へと名前を変え(「希望のダイヤモンド」となり、響きもよろしいようで)、現在もその名で呼ばれている。

フランス王家から盗まれたという、いささかドラマチックな来歴があることから、ブルー・ダイヤモンドの歴史はこれまでもメディアで取り沙汰されてきたようだ。そんな数奇な運命のダイヤモンドが自分の泊まるカントリーハウス・ホテルにしばらく眠ってかもしれないことを考えると……ちょっと愉快な気持ちになってくる。

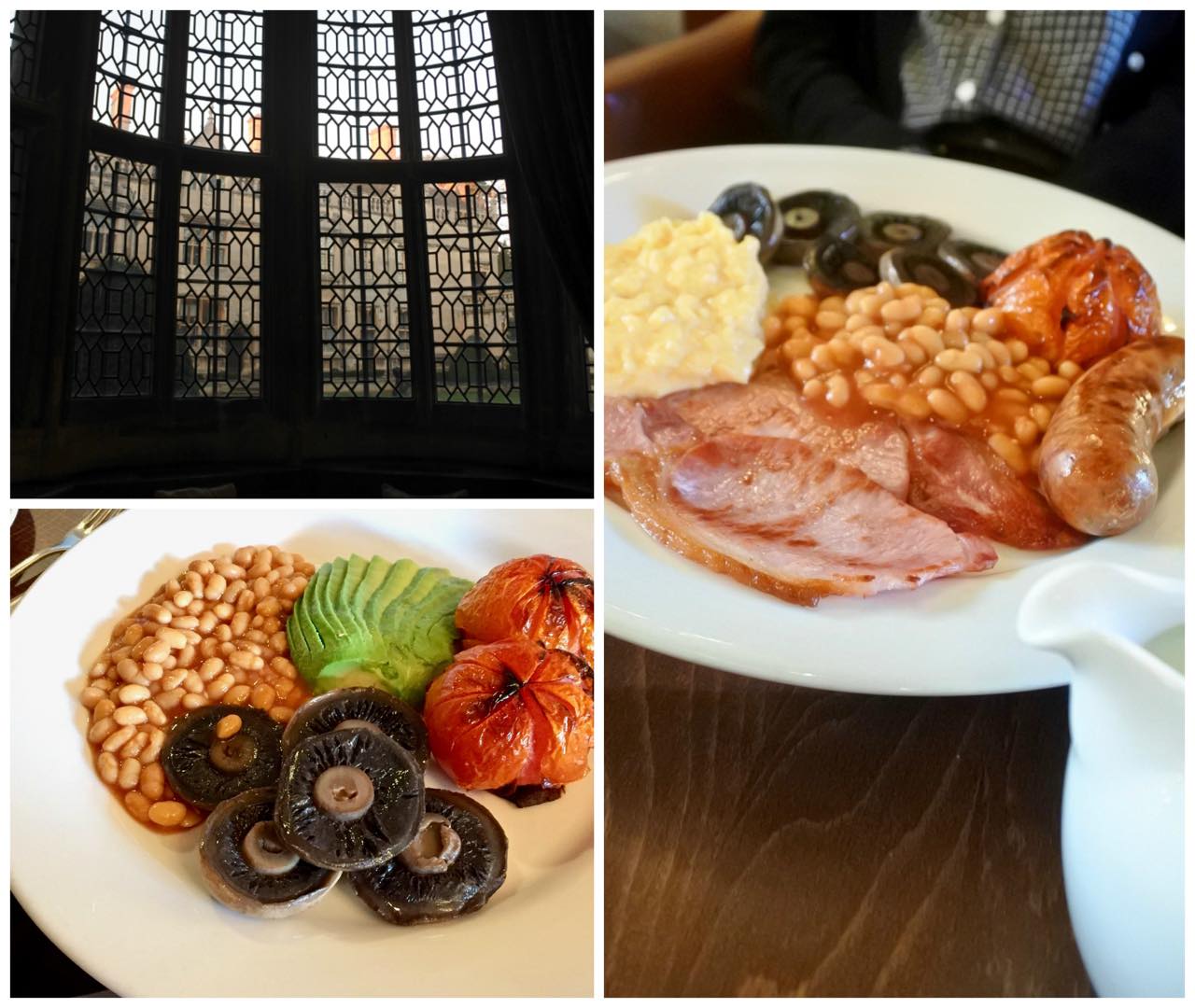

グレート・ホールの隣にある居心地の良いダイニング・ルーム。こちらで朝食をいただきます。ちょっとコロニアル風のインテリア。

グレート・ホールの隣にある居心地の良いダイニング・ルーム。こちらで朝食をいただきます。ちょっとコロニアル風のインテリア。  参加者のお一人がビーガンでいらしたのだが、快くビーガン朝食にまで対応してくれるところはさすが! 美味しそう! 話をダイヤモンドからラシュトン・ホールに戻そう。イギリス文学好きのための、ちょっとした逸話もある。1853年にホープ家から屋敷を買い取ったクララ・ソーンヒルという裕福な女性は、文豪のチャールズ・ディケンズと良き友人だったとかで、ディケンズはこの屋敷に何度も招待されたそうだ。彼の代表作『大いなる遺産』に登場するサティス・ハウスのブレックファスト・ルームは、このラシュトン・ホールのグレート・ホールから着想したのではないかと言われている。

参加者のお一人がビーガンでいらしたのだが、快くビーガン朝食にまで対応してくれるところはさすが! 美味しそう! 話をダイヤモンドからラシュトン・ホールに戻そう。イギリス文学好きのための、ちょっとした逸話もある。1853年にホープ家から屋敷を買い取ったクララ・ソーンヒルという裕福な女性は、文豪のチャールズ・ディケンズと良き友人だったとかで、ディケンズはこの屋敷に何度も招待されたそうだ。彼の代表作『大いなる遺産』に登場するサティス・ハウスのブレックファスト・ルームは、このラシュトン・ホールのグレート・ホールから着想したのではないかと言われている。

第二次世界大戦中は軍が拠点としていたこともあったが、1959年には英国王立盲人協会に譲り渡され、目の不自由な人たちのための学校になっていた。現在のホテル事業家のオーナーに引き継がれたのは2003年。この偉大なる屋敷を次世代へと継承するため、預かりメンテナンスを行っている、そんな認識らしい。確かに骨格がしっかり優れたモノは、人間よりもだいぶん長生きをする。世代から世代へと受け継がれていくものこそ、本物と言えるのかもしれない。

さて、次回もまたBRITISH MADE TOURSのハイライトをお伝えしたい。

Billy Tannery

https://billytannery.co.uk

Rushton Hall

https://www.rushtonhall.com

ラシュトン・ホールはまさにロの字型の豪邸。素晴らしい中庭も見どころです。

ラシュトン・ホールはまさにロの字型の豪邸。素晴らしい中庭も見どころです。  敷地は約90ヘクタール、10平方キロにわたる広大な私有スペースを楽しめるのは、カントリーハウス滞在の醍醐味。

敷地は約90ヘクタール、10平方キロにわたる広大な私有スペースを楽しめるのは、カントリーハウス滞在の醍醐味。  ウェブサイトから拝借した航空写真。すごい迫力! Text&Photo by Mayu Ekuni

ウェブサイトから拝借した航空写真。すごい迫力! Text&Photo by Mayu Ekuni

関連リンク

製造工程200! ハンドクラフトにシビれるチーニーの大いなる遺産

そんなストーリーある英国クラフトマンシップの魅力を探っていくツアーを、BRITISH MADEさんが企画された。名付けて「BRITISH MADE TOURS」! 今年2月に催行された記念すべき第一回目のツアーに参加させていただいたのだが、靴の聖地ノーザンプトンのシュー・ファクトリーからマッキントッシュの家、手作りネクタイの工房からビール醸造所にアフタヌーン・ティーまで、これでもか!と次々に繰り出されるネタには驚きを禁じ得なかった。いやはや充実しているという以上の旅……それはまさに私たちが知りたいと思う、イギリスらしさをたっぷりと満喫できる究極の旅なのである。

軸になっているのは、BRITISH MADEで扱う一流ブランドのモノづくりに、じかに触れる体験だ。同時に、もっと広い意味でクラフトマンシップを捉え、英国の奥深いカルチャーを肌で感じることができる旅にもなっている。これまでもすでにいくつか体験をシェアさせていただいたので、ぜひ下記リンクからご覧いただきたい。

チーニーについての記事はこちら:

https://www.british-made.jp/stories/travel/201904050031745

靴ミュージアムについての関連記事はこちら:

http://www.absolute-london.co.uk/blog/25326

さて今回ご紹介したいのは、つい最近誕生した「英国初」のクラフトマンシップ。これまでなかったこと自体が驚きなのだが……テーマはヤギの革だ。

ヤギ革を使った上質の鞄やアクセサリーを作るブランド「Billy Tannery / ビリー・タナリー」は、イギリス中部のミッドランズで2年前に誕生した。ヤギ革に特化したブランドというのは、イギリスで初めてなのだそうだ。創業したのはジャックとローリーの二人。ジャックさんの父親が経営する小さな食肉用のヤギ農場で廃棄される皮をなんとか無駄にせず、有効活用することができないかと発想したところから生まれた、ストーリーに満ちた小さなブランドである。

同ブランドのウェブサイトから拝借した写真。共同オーナーのお二人。左がプロダクト製造の責任者ジャック・ミリングトンさん、右がクリエイティブ・ディレクターのローリー・ハーカーさん。

同ブランドのウェブサイトから拝借した写真。共同オーナーのお二人。左がプロダクト製造の責任者ジャック・ミリングトンさん、右がクリエイティブ・ディレクターのローリー・ハーカーさん。しかし、リサーチをもっと続けていくと、ヤギ肉を使ったエシカルなビジネスで成功している会社を見つけ、そこと提携することで量の問題は解消。レザーについてもっと勉強するためにノーザンプトン大学で学び、自分たちで皮なめしを始めるべく現在の「マイクロ・タナリー」というアイデアに行きついた。Tannery とは「皮なめし」という意味なので、「マイクロ・タナリー」=小さな皮なめし工房、といった感じだ。

ジャックさんは皮についた肉などを綺麗に取り除いていくために伝統的に使われるドラム缶を、サマセットの廃工場から取り寄せ、子供の頃からの友人でグラフィック・デザイナーのローリーさんをクリエイティブ・ディレクターとして迎え、小さな皮なめし工房兼クリエイティブ・スタジオができあがった。

ビリー・タナリーのウェブサイトから拝借した写真。ドラム缶を回して皮から余分なものを取り除く工程。この後、設備が整った別のなめし工場へ持っていき、革としての最後の洗練をかける。

ビリー・タナリーのウェブサイトから拝借した写真。ドラム缶を回して皮から余分なものを取り除く工程。この後、設備が整った別のなめし工場へ持っていき、革としての最後の洗練をかける。現在、なめし工程で提携を結んでいるのが、マイクロ・タナリーから40分ほど北へ行った場所にあるBlenkinsop Leather Ltd。アンドリューさん率いるこの工場では牛の革を主に扱い、革の厚みを調整したり、革を柔らかくしたり、ストレッチしたり、染め直したり、表面加工をしたりといった、革製品を作るためのあらゆる工程に対応する設備が整っている。ジャックさんの工房で大方の肉や毛をとってシンプルな革の状態にしたものを、ここでさらにプレミアムな状態へと磨きをかけていくのだ。

今回見学させていただいたのは、Blenkinsop Leather Ltdの工場。この古い赤いレンガ作りの工場・倉庫類はいつ見ても趣あります。

今回見学させていただいたのは、Blenkinsop Leather Ltdの工場。この古い赤いレンガ作りの工場・倉庫類はいつ見ても趣あります。 アンドリューさん(右)の工場にある革を洗浄する工程で使用するドラムも木製です。近年はプラスチック・ドラムを使う工場もあるそうですが、木製の方が修理が簡単で長持ちすると感じるからだそうです。BRITISH MADEを運営する渡辺産業の代表・渡辺鮮彦氏(左)が素晴らしい通訳をしてくださいました。

アンドリューさん(右)の工場にある革を洗浄する工程で使用するドラムも木製です。近年はプラスチック・ドラムを使う工場もあるそうですが、木製の方が修理が簡単で長持ちすると感じるからだそうです。BRITISH MADEを運営する渡辺産業の代表・渡辺鮮彦氏(左)が素晴らしい通訳をしてくださいました。 用途に応じた革を作りだすBlenkinsop Leather Ltdのメイン工場。

用途に応じた革を作りだすBlenkinsop Leather Ltdのメイン工場。ビリー・タナリーのヤギの革は、キッド・スキン、すなわち子ヤギの皮を加工したもの。ジャックさんは言う。「ヤギの革はしなやかで薄く、耐摩耗性に優れていることが特長です。子ヤギの皮は、元の面積そのものが小さいので、革の表面にもそれぞれ成長跡などの特徴が現れますが、僕たちのところでは、それをむしろ革のキャラクターとして大切にしています。言ってみれば個性ですよね。革は使えば使うほど人の肌になじみ、味も出てくる。だから愛着も湧いてきます」

またアンドリューさんも革業界が持つ自然なサステナビリティについて、こう語る。「人類が肉を食べなければ、革業界もありません。つまり両者ともに何千年もの歴史があるのです。動物の皮は無駄にはなりません。革にならなければ、別の目的に使われるでしょう」

ビリー・タナリーの商品サンプルを見せてくださるジャックさん。

ビリー・タナリーの商品サンプルを見せてくださるジャックさん。 左はバックパック。一目見て「欲しい!」と思わせる力強さと美しさを備えた逸品。グリーンがいいなぁ。右はブリーフケース。これも上品で素晴らしい〜。シンプルな佇まいの端々にこだわりのデザイン性が見てとれます。

左はバックパック。一目見て「欲しい!」と思わせる力強さと美しさを備えた逸品。グリーンがいいなぁ。右はブリーフケース。これも上品で素晴らしい〜。シンプルな佇まいの端々にこだわりのデザイン性が見てとれます。 なんとジャックさん、ツアー参加者全員に、お土産の品を用意してくださっていました(涙)。カードホルダーです!! 私がいただいたベージュのものは、染めなしのナチュラルな色だそうです。だから、使い込んでいけばいくほど、私色になるってこと。ビリー・タナリーの商品には全てに「Entirely British Made」の文字が入っています。誇らしさを感じますね。

なんとジャックさん、ツアー参加者全員に、お土産の品を用意してくださっていました(涙)。カードホルダーです!! 私がいただいたベージュのものは、染めなしのナチュラルな色だそうです。だから、使い込んでいけばいくほど、私色になるってこと。ビリー・タナリーの商品には全てに「Entirely British Made」の文字が入っています。誇らしさを感じますね。さて、英国が誇るクラフトマンシップを訪ねる「BRITISH MADE TOURS」。その性質からして、宿泊場所にも並々ならぬこだわりがある。今回、イギリス中部をめぐるにあたっては、立地的にも申し分ないカントリーハウスが選ばれた。ノーザンプトンの北寄りに佇む麗しき貴族の館、Rushton Hallだ。

このラシュトン・ホール、調べてみると意外と面白いストーリーがざっくざく。というわけで、館の歴史に、少しだけお付き合いいただきたい。

この壮麗なグレート・ホールは必見! 写真で検索すると反対側からのショットばかりですが、バーが備え付けられているので、こちら側のビューの方が個人的には好きでした。過去の写真を見ていて気づいたのですが、バーは最近できたのかも。

この壮麗なグレート・ホールは必見! 写真で検索すると反対側からのショットばかりですが、バーが備え付けられているので、こちら側のビューの方が個人的には好きでした。過去の写真を見ていて気づいたのですが、バーは最近できたのかも。 この居間はたいへんエレガントで、とても落ち着ける素敵空間です。もうちょっと雰囲気をお伝えできる写真だと良かったのですが・・・

この居間はたいへんエレガントで、とても落ち着ける素敵空間です。もうちょっと雰囲気をお伝えできる写真だと良かったのですが・・・ ラシュトン・ホールは、スパでも有名! この写真はスパの裏側にある庭に面した一画です。実際のスパも素敵にゴージャスなので、ウェブサイトの写真でチェックしてみてくださいね。

ラシュトン・ホールは、スパでも有名! この写真はスパの裏側にある庭に面した一画です。実際のスパも素敵にゴージャスなので、ウェブサイトの写真でチェックしてみてくださいね。敬虔なカソリックの家であり、有力な貴族であったトレシャム家がラシュトン・ホールを手放すきっかけとなったのは、その宗教的な軋轢が原因だったと言っていい。何代目かのトレシャムであるフランシスが、イエズス会ともつながりのあった父トーマスの死に伴ってラシュトン・ホールを相続したのは30代後半。従兄弟のロバート・ケイツビーは、実は1605年に計画された政府転覆を狙った爆破未遂事件の首謀者であり(!)、フランシスは彼への資金援助を申し出たために、計画の発覚後にロンドン塔送りになってしまった……(現在はガイ・フォークス・デーとして名残を知ることができる)。

1832年、石工職人たちがラシュトン・ホールの改修作業で働き始めたとき、建物から古い文書を発見したそうだ。その文書にはチューダー後期からスチュアート朝にかけての家族の生活や財産管理の詳細、そして宗教生活について書かれてあったという。文書と一緒に、この爆破未遂事件にフランシスが関わっていたことが分かる手紙も発見されたのだとか。屋敷はフランシスがロンドン塔で亡くなった後、弟のルイスに相続され、国家反逆罪に対する罰金がかさんだにもかかわらず、最終的に王室に屋敷を明け渡すまで住み続けることができたということだ。

自分が泊まった館に、ガイ・フォークスにつながる歴史があったなんて、やはりイギリスの貴族の館はあなどれない。

こちらが私が泊まった部屋。バスタブももちろん付いていて、広々とした良い部屋でした。

こちらが私が泊まった部屋。バスタブももちろん付いていて、広々とした良い部屋でした。 窓からの夕景にうっとり……。ここはレセプションから少し離れた場所にあるスパの上にある部屋。全体としては51室あります。

窓からの夕景にうっとり……。ここはレセプションから少し離れた場所にあるスパの上にある部屋。全体としては51室あります。 右は別のクラシック・ルーム。なかなか居心地良さそう。ウェブサイトを見ていただくと分かりますが、当たり前のことながら上位クラスになればなるほど、ラグジュアリーの香りがいや増していきます。

右は別のクラシック・ルーム。なかなか居心地良さそう。ウェブサイトを見ていただくと分かりますが、当たり前のことながら上位クラスになればなるほど、ラグジュアリーの香りがいや増していきます。ガラリと所有者の色調が変わるのが、1828年にアムステルダムから来た銀行家であるホープ家の手に渡った頃だろうか。新しい主人であるウィリアム・ホープは巨額の投資をして改修や拡張を行うのだが、実際に彼が滞在するのは狩猟のシーズンだけだったとのこと。

このオランダからやって来た商人/銀行家のホープ一族。ヨーロッパでも指折りのお金持ちだったようで、このラシュトン・ホールにも住んだ一人が、すごい来歴のダイヤモンドを所有していた、というお話がある。有名な話らしいので、ざっくりとその歴史を追ってみたい。

その青く輝くダイヤモンドの来歴は、17世紀に遡る。インドで採集された巨大なブルー・ダイヤモンドは美しくカットされ、17世紀半ばにフランス王ルイ14世の所有するところとなる。 由緒正しいダイヤモンド人生の始まりだ。その輝かしい希少性ゆえに、ルイ王も王室の行事にしか使用していなかったのだという。ブルー・ダイヤモンドはルイ15世に受け継がれるが、 18世紀末に起こったフランス革命期のゴタゴタに紛れ、ある盗賊団によって盗まれてしまうのだ!

早朝。霜の降りた芝が美しい。本当に田園の美しい風景を見ることができました。

早朝。霜の降りた芝が美しい。本当に田園の美しい風景を見ることができました。 このツアーは全体的にたいへんお天気に恵まれました。左の写真はグレート・ホールの窓ですが、ステンドグラスは、かつてこの敷地内にあった教会で使われていたものを再利用しているのだそうです。

このツアーは全体的にたいへんお天気に恵まれました。左の写真はグレート・ホールの窓ですが、ステンドグラスは、かつてこの敷地内にあった教会で使われていたものを再利用しているのだそうです。1830年、王が亡くなるとその借金精算のために私的な経路をたどって放出された、とまことしやかに伝えられている。この華麗なる歴史を持つダイヤの次なる行く先が……このラシュトン・ホールの所有者であったホープ一族の一人だったようだ。また、彼らが所有していた時代にブルー・ダイヤモンドから「ホープ・ダイヤモンド」へと名前を変え(「希望のダイヤモンド」となり、響きもよろしいようで)、現在もその名で呼ばれている。

フランス王家から盗まれたという、いささかドラマチックな来歴があることから、ブルー・ダイヤモンドの歴史はこれまでもメディアで取り沙汰されてきたようだ。そんな数奇な運命のダイヤモンドが自分の泊まるカントリーハウス・ホテルにしばらく眠ってかもしれないことを考えると……ちょっと愉快な気持ちになってくる。

グレート・ホールの隣にある居心地の良いダイニング・ルーム。こちらで朝食をいただきます。ちょっとコロニアル風のインテリア。

グレート・ホールの隣にある居心地の良いダイニング・ルーム。こちらで朝食をいただきます。ちょっとコロニアル風のインテリア。 参加者のお一人がビーガンでいらしたのだが、快くビーガン朝食にまで対応してくれるところはさすが! 美味しそう!

参加者のお一人がビーガンでいらしたのだが、快くビーガン朝食にまで対応してくれるところはさすが! 美味しそう!第二次世界大戦中は軍が拠点としていたこともあったが、1959年には英国王立盲人協会に譲り渡され、目の不自由な人たちのための学校になっていた。現在のホテル事業家のオーナーに引き継がれたのは2003年。この偉大なる屋敷を次世代へと継承するため、預かりメンテナンスを行っている、そんな認識らしい。確かに骨格がしっかり優れたモノは、人間よりもだいぶん長生きをする。世代から世代へと受け継がれていくものこそ、本物と言えるのかもしれない。

さて、次回もまたBRITISH MADE TOURSのハイライトをお伝えしたい。

Billy Tannery

https://billytannery.co.uk

Rushton Hall

https://www.rushtonhall.com

ラシュトン・ホールはまさにロの字型の豪邸。素晴らしい中庭も見どころです。

ラシュトン・ホールはまさにロの字型の豪邸。素晴らしい中庭も見どころです。 敷地は約90ヘクタール、10平方キロにわたる広大な私有スペースを楽しめるのは、カントリーハウス滞在の醍醐味。

敷地は約90ヘクタール、10平方キロにわたる広大な私有スペースを楽しめるのは、カントリーハウス滞在の醍醐味。 ウェブサイトから拝借した航空写真。すごい迫力!

ウェブサイトから拝借した航空写真。すごい迫力!関連リンク

製造工程200! ハンドクラフトにシビれるチーニーの大いなる遺産

江國まゆ

ロンドンを拠点にするライター、編集者。東京の出版社勤務を経て1998年渡英。英系広告代理店にて主に日本語翻訳媒体の編集・コピーライティングに9年携わった後、2009年からフリーランス。趣味の食べ歩きブログが人気となり『歩いてまわる小さなロンドン』(大和書房)を出版。2014年にロンドン・イギリス情報を発信するウェブマガジン「あぶそる〜とロンドン」を創刊し、編集長として「美食都市ロンドン」の普及にいそしむかたわら、オルタナティブな生活について模索する日々。