「休暇に飽きた者は、人生に飽きた者だ」。昔のイギリス人が、そう言ったとか言わなかったとか。

まぁ、そのくらいイギリス人の休暇(ホリデー)好きは堂に入っている。ホリデーのために仕事をし、ホリデーのために生きる。必要ならホリデーのために借金もする。年に3、4回は長短にかかわらず這ってでもホリデーに行くのが、平均的イギリス人像。とにかく年に何度かは自宅を、そしてこの小さな島を飛び出したくてたまらないのだ。

イギリス在住者に最も人気のある旅行先は、今も昔もスペインである。そこには太陽とビーチを求めるイギリス人の強い思いがある。次にフランス、イタリア、ギリシャ、ポルトガルなど、ほぼ国内感覚で行けて誰でも楽しめそうなヨーロッパ諸国が続き、次点に米国。ビジネスも兼ねてニューヨークや西海岸の都市を体験してみたいという感じだろうか。

異国情緒を求める人たちに人気なのが、トルコやモロッコ、チュニジアなどの戒律がゆるく、簡単に行けるイスラム圏だ。特にトルコは近年、手軽なホリデー先として注目されており、トップ10に入る勢い。トルコ観光局によると2024年はイギリスからの旅行者が440万人となり、前年比16.6パーセントの増加。実際ロシア、ドイツ、イギリスの3国が最も観光目的のトルコ渡航者が多いという統計結果なので、今後もその勢いは止まらなさそう。

トルコ最大の都市、イスタンブールの日常風景。東西を隔てる海峡で釣りをする人たち。 トルコ旅行がイギリスで人気なのはいくつか理由がある。

トルコ最大の都市、イスタンブールの日常風景。東西を隔てる海峡で釣りをする人たち。 トルコ旅行がイギリスで人気なのはいくつか理由がある。

・ロンドンから片道4時間弱のいい塩梅な距離

・初心者でもイスラム国家を楽しめる適度な異国感

・多くの古代遺跡が点在する豊かな歴史と文化遺産

・海洋国家ならではのどこでもビーチ・ホリデー感

・国土が広く地形や環境に多様性がある(日本の2倍強)

・進化する国際都市イスタンブールだけでも最高に楽しい

・物価が比較的安い

・食事が美味しい

・都市部では英語が通じやすい

ざっと思いつくだけでもこれだけある。

かくいう筆者もこの春、久しぶりにトルコへと出かけてきた一人。在住の友人がいるのでこれで通算5回目の渡航。筆者自身はイスタンブールという都市の大ファン。まさに西欧とアジアの中間地点にあり、一つの都市が海を挟んで東西に分割されている、非常に象徴的な街でもある。ふと足を踏み入れたカフェで西洋人たちが持ち込んだ文化を感じることもあるし、モスクの拡散機から聴こえる礼拝の呼びかけには妙な郷愁を感じることも。

実はロンドンに戻った翌日、イスタンブール市長が政敵である大統領の命令で拘束され、市内各地で抗議デモなどが起こって騒然となった。1日帰英がズレていたらフライトへの影響もあったかもしれないと胸を撫で下ろしていたら、先日はこの抗議デモの取材でトルコ入りしたBBCのジャーナリストが即国外退去になるというニュースが飛び込んできて、現地に住む友人知人が「一般市民もふだんの生活の中で政治的な発言には極力気をつけている」と言っていた意味を痛感した。

そんな中でもトルコの人々は温かく、客人をもてなす懐の広さははかり知れない。世界三大料理にも数えられるトルコ料理の素晴らしさは言わずもがな。この国の魅力に取り憑かれると、本当に何度でも戻っていきたくなる。不思議なパワーに満ちた国なのだ。

ボスポラス海峡を渡る情緒あふれるフェリー。なぜか瀬戸内海を行き来するフェリーと同じ趣き。船内でチャイの飲むのも乙なもの。

ボスポラス海峡を渡る情緒あふれるフェリー。なぜか瀬戸内海を行き来するフェリーと同じ趣き。船内でチャイの飲むのも乙なもの。

温暖な気候に恵まれたエーゲ海沿岸には見晴らす限りオリーブ畑が広がり、秋から冬にかけて豊穣の実りをもたらす。トルコ産のオリーブオイルはまだ世界ではあまり知られていないのだが、実はオリーブの原産地はトルコ南部だと言われている。トルコ産はスペインやイタリア、ギリシャなどと同等の生産量を誇るという驚くべき事実を、今回初めて知ることになった。

友人のブランドは「Canemre Zeytin Dükkanı(ジャンエムレ・オリーブショップ)」と言う。約25平方キロにも及ぶ広大な土地に約6000本の木が植えられ、年間にして300トンのオリーブを生産しているのだそうだ。

訪れた時期はちょうど不要な枝を切り落とす剪定時期で、かなりの人を雇い入れて作業に励んでいた。気温が高くなってくると暑い最中の作業となるので、早朝から動くことになるのだとか。それにしてもこのグリーンは気持ちいい!

フィールドの近くに事務所兼ショップがあり、素晴らしく味の良いオリーブ商品やオリーブ石鹸などを扱う。 実はジャンエムレのエキストラヴァージン・オリーブオイルは、国際オリーブオイル・コンクールの一つ「Japan Olive Oil Prize(JOOP)」で、2024年度オーガニック部門の金賞を受賞している。世界各地500銘柄以上のエキストラヴァージン・オリーブオイルの中から、世界的なプロのテイスター達によって選ばれるという栄誉ある受賞。前回訪れた時にはまだ生産ラインを整えている初期段階で、ほんの数年でここまでのブランドに成長したことがただ素晴らしく、心からの賞賛を送りたい。

フィールドの近くに事務所兼ショップがあり、素晴らしく味の良いオリーブ商品やオリーブ石鹸などを扱う。 実はジャンエムレのエキストラヴァージン・オリーブオイルは、国際オリーブオイル・コンクールの一つ「Japan Olive Oil Prize(JOOP)」で、2024年度オーガニック部門の金賞を受賞している。世界各地500銘柄以上のエキストラヴァージン・オリーブオイルの中から、世界的なプロのテイスター達によって選ばれるという栄誉ある受賞。前回訪れた時にはまだ生産ラインを整えている初期段階で、ほんの数年でここまでのブランドに成長したことがただ素晴らしく、心からの賞賛を送りたい。

トルコのオリーブオイルがあまり知られていない理由を調べていると、イタリアやスペインに輸出され、そこで瓶詰めされイタリア産、スペイン産にすり替わってしまう(!)というトリックがあることを知った。ジャンエムレのためにも、今後はもっとトルコ産と明記されたオリーブオイルを知ってもらえたらと、強く願わざるを得ない経験でもあった。

お気に入りはEdremitエドレミトという古代から続く町で、周囲の自然はギリシャ神話との関わりも深い。この町は1775年創業でトルコ最古の胡麻食品の店「Tıflıpaşaトゥフルパシャ」があることでも有名。英国でも中東発の胡麻ペースト「タヒーニ」や、胡麻のお菓子「ハルヴァ」は各所で見かける商品だが、ここはその総元締めとも言えそうな店だ。600年の歴史あるレシピを使ったタヒーニや、そのタヒーニを使った伝統のハルヴァ(トルコ語ではヘルヴァ)などを求める地元の人や旅行者でごった返している。今年で創業250年!

毎週水曜日に立つGömeçギョメチの青果市場。洋服や雑貨の屋台も出る。

毎週水曜日に立つGömeçギョメチの青果市場。洋服や雑貨の屋台も出る。

エドレミトの胡麻食品屋さん。地元の胡麻を使って伝統製法で作る商品が大人気。

エドレミトの胡麻食品屋さん。地元の胡麻を使って伝統製法で作る商品が大人気。

何気ない風景の中に、わたしたちが忘れてしまった優しさを感じるトルコの町。

何気ない風景の中に、わたしたちが忘れてしまった優しさを感じるトルコの町。

トルコでは大衆食堂のことを「ロカンタ」と言い、これが日本の定食屋のような感じ。実に重宝する。自慢の惣菜がカウンターにずらりと並び、目移りしてしまうこと請け合い。人気の店に行くほど鮮度の良い惣菜が待ち受けている。全部試したい衝動に駆られるが、そこは慎重に選んでほしい。

トルコ料理はケバブだけではない。ロカンタは煮込みや野菜料理が豊富。今回だけでも何種の野菜料理に出会ったことか。 ロカンタの料理はほぼ家庭料理と言われており、一般家庭でも同じようにタンパク質と野菜のバランスが絶妙の美味しい料理をいただくことができる。何度かトルコ家庭にお邪魔するチャンスがあったのだが、いずれもロカンタ並みか、それ以上の料理を堪能させてもらいありがたかった。トルコの人たちは料理上手!

トルコ料理はケバブだけではない。ロカンタは煮込みや野菜料理が豊富。今回だけでも何種の野菜料理に出会ったことか。 ロカンタの料理はほぼ家庭料理と言われており、一般家庭でも同じようにタンパク質と野菜のバランスが絶妙の美味しい料理をいただくことができる。何度かトルコ家庭にお邪魔するチャンスがあったのだが、いずれもロカンタ並みか、それ以上の料理を堪能させてもらいありがたかった。トルコの人たちは料理上手!

ちなみに今回はラマダン中(日中の食を断つイスラム教の断食月間)で、昼間はオープンしていない人気店もあって少し残念だった。ラマダン中、イスラム教徒の皆さんは日没後に集まり、ゆっくりと夕食をいただく。夕方になると行列ができるパン屋さんもあり、のぞいてみるとどうやらラマダン期間中のみ食べられるパンやお菓子を買い求めているようだ。

その中に「ギュルラッチ」というミルク菓子がある。トルコ風ミルクレープのようなもので、伝統的には薄く焼いたトウモロコシ粉と小麦粉の生地ユフカを何層にも重ね、ナッツなどを挟んで牛乳とローズウォーターを混ぜて温めた液体をかけて染み込ませたもの。今回はいただく機会がなくて残念だったが、友人曰く「結構いける」とのこと。

こちらがギュルラッチ。このお菓子を求める人が大勢いた。 イスタンブールではボスポラス海峡を挟んで西側を「ヨーロッパ側」、東側を「アジア側」と呼ぶ。それぞれ特徴はあるが、いずれにせよ海沿いは両者ともにトレンドの最先端を反映する観光エリアで、特に食料品を売る活気あるストリートが楽しいアジア側のカドゥキョイは、いつでも私のお気に入りだ。

こちらがギュルラッチ。このお菓子を求める人が大勢いた。 イスタンブールではボスポラス海峡を挟んで西側を「ヨーロッパ側」、東側を「アジア側」と呼ぶ。それぞれ特徴はあるが、いずれにせよ海沿いは両者ともにトレンドの最先端を反映する観光エリアで、特に食料品を売る活気あるストリートが楽しいアジア側のカドゥキョイは、いつでも私のお気に入りだ。

イギリスから行くトルコの旅は、カドゥキョイで見つけた素敵カフェを3軒ご紹介し、筆をおくことにしよう。イスタンブール旅行の参考にしてほしい。

モダModaというトレンディ地区にあるヴィンテージ風カフェ。ロンドナーが好きそうなミックス・マッチな家具、ロフトのあるレトロな空間、全てが売り物という古本がぎっしり詰まった壁と、古いキャビネットに並ぶアーティファクト。古い映画のようなパステル・カラーで統一されたインテリアに一目惚れしてしまう。食事も美味しく、おすすめはホットサンド、そして3種類あるマンティ。いずれにせよイスタンブールで最もクールな人種が訪れていることは間違いない。カフェの飼い猫は無愛想だが、カメラを向けるとポーズをとってくれる愛嬌もある。隣のカフェのオーナーさんとも仲良し。女性シェフの手作りスイーツが名物だとか。

(@fahriyecafe)

モダModaというトレンディ地区にあるヴィンテージ風カフェ。ロンドナーが好きそうなミックス・マッチな家具、ロフトのあるレトロな空間、全てが売り物という古本がぎっしり詰まった壁と、古いキャビネットに並ぶアーティファクト。古い映画のようなパステル・カラーで統一されたインテリアに一目惚れしてしまう。食事も美味しく、おすすめはホットサンド、そして3種類あるマンティ。いずれにせよイスタンブールで最もクールな人種が訪れていることは間違いない。カフェの飼い猫は無愛想だが、カメラを向けるとポーズをとってくれる愛嬌もある。隣のカフェのオーナーさんとも仲良し。女性シェフの手作りスイーツが名物だとか。

(@fahriyecafe)

こちらもモダにあるメゾネット式の空間に癒される素敵なコーヒーハウス兼ベーカリー。仕事が捗りそうな奥まった半地下スペース、通りを眺めながらゆっくりしたい2階スペースに分かれ、観葉植物と木製家具が温かな雰囲気を作り出している。美味しいグルテンフリー・バナナ・ケーキとコーヒーで2階の一角に陣取ると、突然外から小柄なミルク色の猫がやってきて膝の上にピョンと飛び乗るエピソードも(猫アレルギーの人は要注意)。カウンターに並ぶ焼き立てシナモン・ロールをいつか試してみたい。(@grasscoffeebakery)

こちらもモダにあるメゾネット式の空間に癒される素敵なコーヒーハウス兼ベーカリー。仕事が捗りそうな奥まった半地下スペース、通りを眺めながらゆっくりしたい2階スペースに分かれ、観葉植物と木製家具が温かな雰囲気を作り出している。美味しいグルテンフリー・バナナ・ケーキとコーヒーで2階の一角に陣取ると、突然外から小柄なミルク色の猫がやってきて膝の上にピョンと飛び乗るエピソードも(猫アレルギーの人は要注意)。カウンターに並ぶ焼き立てシナモン・ロールをいつか試してみたい。(@grasscoffeebakery)

そっけないインスタとは裏腹に、かなりクールな男性的カフェ。窓際に並ぶ味のあるヴィンテージ・チェアに座って世界を眺めたい朝もある。スタッフは英語を話せない人が多いが注文した卵料理(スパニッシュ・オムレツ)は絶品。物腰柔らかなシェフが丁寧に作ってくれるので少し時間はかかるものの、待つ価値あり。夜はバーへと変身するらしい。おそらく昨年秋くらいにオープンした比較的新しいお店。ここもメゾネット式の2階スペースがあり、アンティーク調のインテリアが好印象だ。(@archivekadikoy)

そっけないインスタとは裏腹に、かなりクールな男性的カフェ。窓際に並ぶ味のあるヴィンテージ・チェアに座って世界を眺めたい朝もある。スタッフは英語を話せない人が多いが注文した卵料理(スパニッシュ・オムレツ)は絶品。物腰柔らかなシェフが丁寧に作ってくれるので少し時間はかかるものの、待つ価値あり。夜はバーへと変身するらしい。おそらく昨年秋くらいにオープンした比較的新しいお店。ここもメゾネット式の2階スペースがあり、アンティーク調のインテリアが好印象だ。(@archivekadikoy)

・・・・・・・

・・・・・・・

いかがだっただろうか。

かつての強大なオスマン帝国が衰退し、共和制に移行して現在のトルコが誕生したのは20世紀前半。比較的新しい国家形態とはいえ、その土地には悠久の歴史が刻まれ、紀元前1万年前の遺跡も見つかっているほどだ。

どうということのない雑貨を日がな一日扱う露商や、近所のチャイハネでお茶を飲みつつ卓上ゲームに興じる男たち、地元の人たちから餌をもらって生き延びる元気な野良猫や犬、はたまた果てしなく続くオリーブの丘やギリシャ神話へと通じる風景の一端を眺めていると、なんとも言えない郷愁が湧き上がってきて、この土地に生きる人々の粘り強さや力強さ、美しさに思いを馳せてしまう。

トルコは人と人との素朴なコミュニケーションをあちこちで見かける国だ。人への興味が強く、商売熱心な人が多い。現金のやりとりもまだまだあり、果たして本当に世界はデジタルやロボット、株式市場や金融商品によって動かされているのだろうか、そんな思いにも駆られる。それはトルコに来るたびに私が腹の底で感じる疑問でもある。世界は仮想世界へ移行することなく、土とともに生きることがまだ可能なのだと、雄弁に教えてくれる土地。

イスラム教国でありながら、戒律がことのほか緩いこともトルコという国の大きな特徴だ。独裁と言われる自政権への不満、周辺難民への政策の仕切り直しなど、多くの課題を抱えながらも、文化的な魅力は永遠に色褪せることはないだろう。

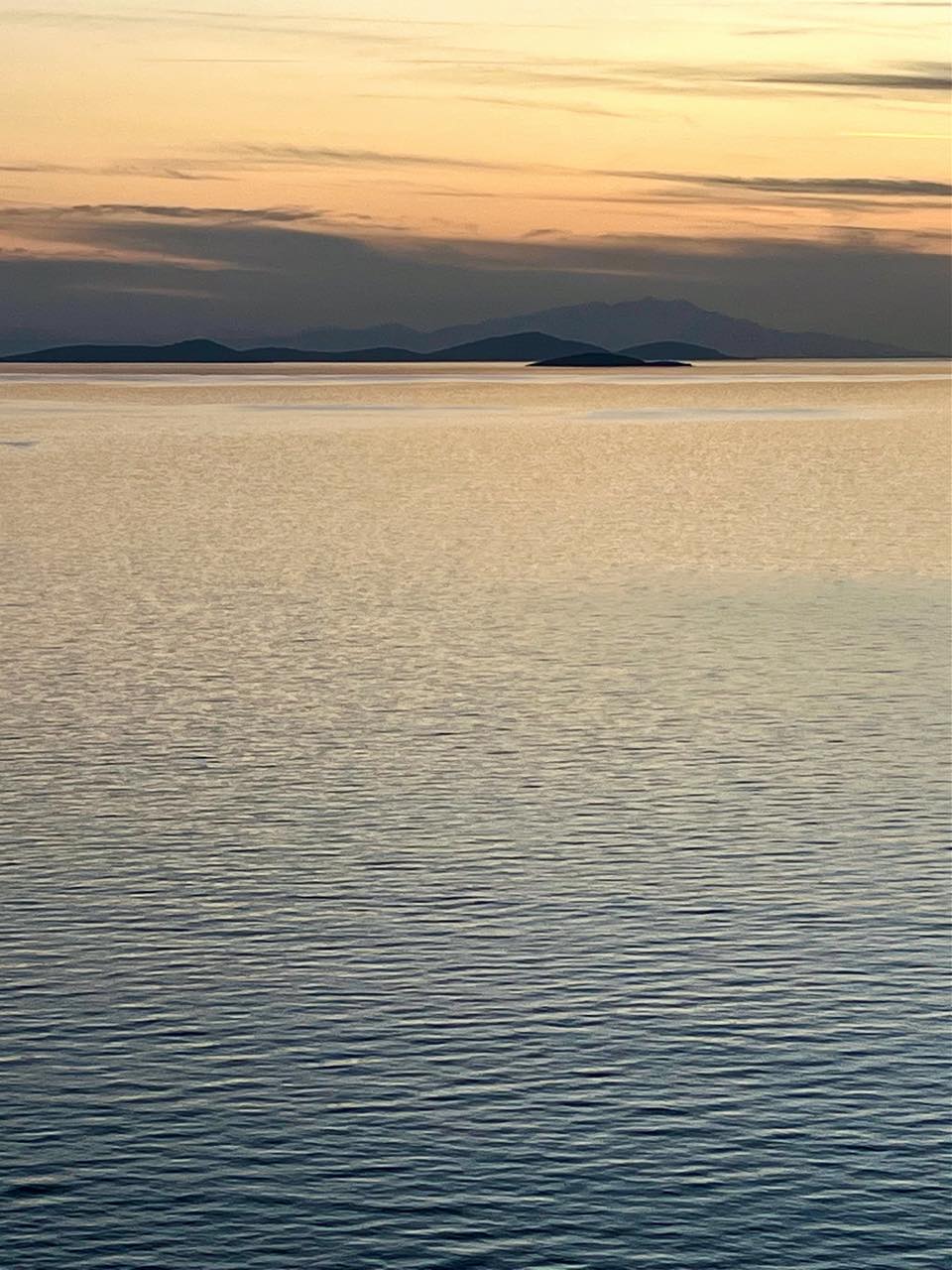

ギリシャの島々を望むトルコ側のエーゲ海より。凪、そして絶景。 Text&Photo by Mayu Ekuni

ギリシャの島々を望むトルコ側のエーゲ海より。凪、そして絶景。 Text&Photo by Mayu Ekuni

まぁ、そのくらいイギリス人の休暇(ホリデー)好きは堂に入っている。ホリデーのために仕事をし、ホリデーのために生きる。必要ならホリデーのために借金もする。年に3、4回は長短にかかわらず這ってでもホリデーに行くのが、平均的イギリス人像。とにかく年に何度かは自宅を、そしてこの小さな島を飛び出したくてたまらないのだ。

イギリス在住者に最も人気のある旅行先は、今も昔もスペインである。そこには太陽とビーチを求めるイギリス人の強い思いがある。次にフランス、イタリア、ギリシャ、ポルトガルなど、ほぼ国内感覚で行けて誰でも楽しめそうなヨーロッパ諸国が続き、次点に米国。ビジネスも兼ねてニューヨークや西海岸の都市を体験してみたいという感じだろうか。

異国情緒を求める人たちに人気なのが、トルコやモロッコ、チュニジアなどの戒律がゆるく、簡単に行けるイスラム圏だ。特にトルコは近年、手軽なホリデー先として注目されており、トップ10に入る勢い。トルコ観光局によると2024年はイギリスからの旅行者が440万人となり、前年比16.6パーセントの増加。実際ロシア、ドイツ、イギリスの3国が最も観光目的のトルコ渡航者が多いという統計結果なので、今後もその勢いは止まらなさそう。

トルコ最大の都市、イスタンブールの日常風景。東西を隔てる海峡で釣りをする人たち。

トルコ最大の都市、イスタンブールの日常風景。東西を隔てる海峡で釣りをする人たち。・ロンドンから片道4時間弱のいい塩梅な距離

・初心者でもイスラム国家を楽しめる適度な異国感

・多くの古代遺跡が点在する豊かな歴史と文化遺産

・海洋国家ならではのどこでもビーチ・ホリデー感

・国土が広く地形や環境に多様性がある(日本の2倍強)

・進化する国際都市イスタンブールだけでも最高に楽しい

・物価が比較的安い

・食事が美味しい

・都市部では英語が通じやすい

ざっと思いつくだけでもこれだけある。

かくいう筆者もこの春、久しぶりにトルコへと出かけてきた一人。在住の友人がいるのでこれで通算5回目の渡航。筆者自身はイスタンブールという都市の大ファン。まさに西欧とアジアの中間地点にあり、一つの都市が海を挟んで東西に分割されている、非常に象徴的な街でもある。ふと足を踏み入れたカフェで西洋人たちが持ち込んだ文化を感じることもあるし、モスクの拡散機から聴こえる礼拝の呼びかけには妙な郷愁を感じることも。

実はロンドンに戻った翌日、イスタンブール市長が政敵である大統領の命令で拘束され、市内各地で抗議デモなどが起こって騒然となった。1日帰英がズレていたらフライトへの影響もあったかもしれないと胸を撫で下ろしていたら、先日はこの抗議デモの取材でトルコ入りしたBBCのジャーナリストが即国外退去になるというニュースが飛び込んできて、現地に住む友人知人が「一般市民もふだんの生活の中で政治的な発言には極力気をつけている」と言っていた意味を痛感した。

そんな中でもトルコの人々は温かく、客人をもてなす懐の広さははかり知れない。世界三大料理にも数えられるトルコ料理の素晴らしさは言わずもがな。この国の魅力に取り憑かれると、本当に何度でも戻っていきたくなる。不思議なパワーに満ちた国なのだ。

ボスポラス海峡を渡る情緒あふれるフェリー。なぜか瀬戸内海を行き来するフェリーと同じ趣き。船内でチャイの飲むのも乙なもの。

ボスポラス海峡を渡る情緒あふれるフェリー。なぜか瀬戸内海を行き来するフェリーと同じ趣き。船内でチャイの飲むのも乙なもの。広大なオリーブ園を訪れる

今回の旅は、友人家族が暮らすエーゲ海沿いの村を訪れ、彼らが営むオリーブ園や周辺エリアの観光も楽しみつつのんびりと過ごした後、イスタンブールへドライブして数日過ごすというものだった。温暖な気候に恵まれたエーゲ海沿岸には見晴らす限りオリーブ畑が広がり、秋から冬にかけて豊穣の実りをもたらす。トルコ産のオリーブオイルはまだ世界ではあまり知られていないのだが、実はオリーブの原産地はトルコ南部だと言われている。トルコ産はスペインやイタリア、ギリシャなどと同等の生産量を誇るという驚くべき事実を、今回初めて知ることになった。

友人のブランドは「Canemre Zeytin Dükkanı(ジャンエムレ・オリーブショップ)」と言う。約25平方キロにも及ぶ広大な土地に約6000本の木が植えられ、年間にして300トンのオリーブを生産しているのだそうだ。

訪れた時期はちょうど不要な枝を切り落とす剪定時期で、かなりの人を雇い入れて作業に励んでいた。気温が高くなってくると暑い最中の作業となるので、早朝から動くことになるのだとか。それにしてもこのグリーンは気持ちいい!

フィールドの近くに事務所兼ショップがあり、素晴らしく味の良いオリーブ商品やオリーブ石鹸などを扱う。

フィールドの近くに事務所兼ショップがあり、素晴らしく味の良いオリーブ商品やオリーブ石鹸などを扱う。トルコのオリーブオイルがあまり知られていない理由を調べていると、イタリアやスペインに輸出され、そこで瓶詰めされイタリア産、スペイン産にすり替わってしまう(!)というトリックがあることを知った。ジャンエムレのためにも、今後はもっとトルコ産と明記されたオリーブオイルを知ってもらえたらと、強く願わざるを得ない経験でもあった。

地方都市の魅力

イスタンブールやアンカラなどの都市が失いつつある“古き良き”トルコらしさ・・・そう、昭和のような郷愁を感じたいなら、ぜひ地方の町を訪れてほしい。今回はエーゲ海沿岸にある友人宅から車で1時間以内で行ける町にいくつか連れて行ってもらったのだが、どちらを向いても胸キュンしてしまうノスタルジーの宝庫。その奥深くにざぶんとダイブしたくなる煌めきがいっぱいなのである。お気に入りはEdremitエドレミトという古代から続く町で、周囲の自然はギリシャ神話との関わりも深い。この町は1775年創業でトルコ最古の胡麻食品の店「Tıflıpaşaトゥフルパシャ」があることでも有名。英国でも中東発の胡麻ペースト「タヒーニ」や、胡麻のお菓子「ハルヴァ」は各所で見かける商品だが、ここはその総元締めとも言えそうな店だ。600年の歴史あるレシピを使ったタヒーニや、そのタヒーニを使った伝統のハルヴァ(トルコ語ではヘルヴァ)などを求める地元の人や旅行者でごった返している。今年で創業250年!

毎週水曜日に立つGömeçギョメチの青果市場。洋服や雑貨の屋台も出る。

毎週水曜日に立つGömeçギョメチの青果市場。洋服や雑貨の屋台も出る。 エドレミトの胡麻食品屋さん。地元の胡麻を使って伝統製法で作る商品が大人気。

エドレミトの胡麻食品屋さん。地元の胡麻を使って伝統製法で作る商品が大人気。 何気ない風景の中に、わたしたちが忘れてしまった優しさを感じるトルコの町。

何気ない風景の中に、わたしたちが忘れてしまった優しさを感じるトルコの町。ロカンタの底力

食に関してトルコで失敗することはほぼない。まず塩加減が日本人好み。薄塩とさえ言える素材本位の料理が多い。ロンドンでは(ワインを飲ませるための)塩辛いスペイン料理がもてはやされがちだが、こういった当たり前の旨味にはあっという間に心をほだされてしまう。トルコでは大衆食堂のことを「ロカンタ」と言い、これが日本の定食屋のような感じ。実に重宝する。自慢の惣菜がカウンターにずらりと並び、目移りしてしまうこと請け合い。人気の店に行くほど鮮度の良い惣菜が待ち受けている。全部試したい衝動に駆られるが、そこは慎重に選んでほしい。

トルコ料理はケバブだけではない。ロカンタは煮込みや野菜料理が豊富。今回だけでも何種の野菜料理に出会ったことか。

トルコ料理はケバブだけではない。ロカンタは煮込みや野菜料理が豊富。今回だけでも何種の野菜料理に出会ったことか。ちなみに今回はラマダン中(日中の食を断つイスラム教の断食月間)で、昼間はオープンしていない人気店もあって少し残念だった。ラマダン中、イスラム教徒の皆さんは日没後に集まり、ゆっくりと夕食をいただく。夕方になると行列ができるパン屋さんもあり、のぞいてみるとどうやらラマダン期間中のみ食べられるパンやお菓子を買い求めているようだ。

その中に「ギュルラッチ」というミルク菓子がある。トルコ風ミルクレープのようなもので、伝統的には薄く焼いたトウモロコシ粉と小麦粉の生地ユフカを何層にも重ね、ナッツなどを挟んで牛乳とローズウォーターを混ぜて温めた液体をかけて染み込ませたもの。今回はいただく機会がなくて残念だったが、友人曰く「結構いける」とのこと。

こちらがギュルラッチ。このお菓子を求める人が大勢いた。

こちらがギュルラッチ。このお菓子を求める人が大勢いた。イギリスから行くトルコの旅は、カドゥキョイで見つけた素敵カフェを3軒ご紹介し、筆をおくことにしよう。イスタンブール旅行の参考にしてほしい。

アジア側のカフェで一服

Fahriye Cafe ファフリイェ・カフェ

Grass Coffee Bakery グラス・コーヒー・ベーカリー

Archive Cafe アーカイブ・カフェ

いかがだっただろうか。

かつての強大なオスマン帝国が衰退し、共和制に移行して現在のトルコが誕生したのは20世紀前半。比較的新しい国家形態とはいえ、その土地には悠久の歴史が刻まれ、紀元前1万年前の遺跡も見つかっているほどだ。

どうということのない雑貨を日がな一日扱う露商や、近所のチャイハネでお茶を飲みつつ卓上ゲームに興じる男たち、地元の人たちから餌をもらって生き延びる元気な野良猫や犬、はたまた果てしなく続くオリーブの丘やギリシャ神話へと通じる風景の一端を眺めていると、なんとも言えない郷愁が湧き上がってきて、この土地に生きる人々の粘り強さや力強さ、美しさに思いを馳せてしまう。

トルコは人と人との素朴なコミュニケーションをあちこちで見かける国だ。人への興味が強く、商売熱心な人が多い。現金のやりとりもまだまだあり、果たして本当に世界はデジタルやロボット、株式市場や金融商品によって動かされているのだろうか、そんな思いにも駆られる。それはトルコに来るたびに私が腹の底で感じる疑問でもある。世界は仮想世界へ移行することなく、土とともに生きることがまだ可能なのだと、雄弁に教えてくれる土地。

イスラム教国でありながら、戒律がことのほか緩いこともトルコという国の大きな特徴だ。独裁と言われる自政権への不満、周辺難民への政策の仕切り直しなど、多くの課題を抱えながらも、文化的な魅力は永遠に色褪せることはないだろう。

ギリシャの島々を望むトルコ側のエーゲ海より。凪、そして絶景。

ギリシャの島々を望むトルコ側のエーゲ海より。凪、そして絶景。

江國まゆ

ロンドンを拠点にするライター、編集者。東京の出版社勤務を経て1998年渡英。英系広告代理店にて主に日本語翻訳媒体の編集・コピーライティングに9年携わった後、2009年からフリーランス。趣味の食べ歩きブログが人気となり『歩いてまわる小さなロンドン』(大和書房)を出版。2014年にロンドン・イギリス情報を発信するウェブマガジン「あぶそる〜とロンドン」を創刊し、編集長として「美食都市ロンドン」の普及にいそしむかたわら、オルタナティブな生活について模索する日々。